特集3

ゲームと環境問題

「カタン」で遊びながら資源と開発を考える

報告者● 王 智弘(地球研プロジェクト研究員)+ 三木弘史(地球研プロジェクト研究員)

+ 熊澤輝一(地球研准教授)+ 三村 豊(地球研研究基盤国際センター研究推進支援員)

環境問題への「入り口」はたくさんあることに越したことはない。より多くの人を招き入れるためには「遊び」から入る道も意外とだいじかもしれない。そこで、今回はドイツ生まれの名作ゲーム「カタン」を取り上げる。カタン島の開拓を競いあうこのボードゲームを地球研の所員4人でプレイし、環境問題を身近に感じる仕掛けとしてのゲームの可能性について語った

王●三木さんは今年のオープンハウスのプロジェクト企画で、環境問題を学べるゲームをつくったのですよね。

三木●そうです。たいへん貴重な経験になりました。幼いころから将棋を指したり、パズルをつくったりした経験が活きたかもしれません。

三村●どんなねらいでゲームをつくろうと決めたのですか。

三木●たとえば水産資源の劣化・枯渇の問題には持続的に資源を保全しながら同時に利益を上げる智恵が必要です。それはいちどに効率よくたくさん獲る技術ではありません。市場の価格は需要と供給のバランスで決まるから、人より儲けようとたくさん獲ってもほかの人も同じようにたくさん水揚げすれば価格が下がってしまう。そこで価格の低下を漁獲量の増加でカバーしようとすると、水産資源は劣化するいっぽうで、結果的に全員が損をする、そんな悪循環があります。それをゲームのかたちでモデル化しようと。

熊澤●持続的に利用して利益を分けあうには、競争と協力という一見すると対立する行動の折り合いが鍵なんですね。

三木●そう。環境問題の根本のひとつにあるそんなジレンマを体験してほしくてつくったゲームです。

王●今回取り上げる「カタン」は、またちがう角度から環境問題を考えられるゲームです。資源は個人の生活の糧になるけど、国の経済や社会のあり方を左右する要素でもある。カタンは資源を開拓して国の発展を競うゲームなので、大きなスケールで資源問題を眺めるモデルになる気がします。

三木●資源が枯渇するような仕掛けもあるのですか。

王●乱開発による劣化は残念ながらないけど、カタン島という環境のなかでの開発競争なので、土地には限りがあります。でも、プレイヤーは互いに交渉して資源を交換したり、海に面していれば有利なレートで貿易もできます。

三木●バランスよく資源を確保するか、特定の資源産出国になって貿易を活用するか。開拓地を殖やすか、社会の発展をめざすか、いろんな戦略がありそうですね。

王●まずは4人でやってみましょうか。そのあとサイコロ1回を1年に見たてて、カタン島の資源開発史をふりかえってみましょう。

クラウス・トイバー作。1995年のドイツ年間ゲーム大賞に輝く。日本語版の発売元はジーピー社

カタンの開発戦略

開拓地、都市、街道をつくる

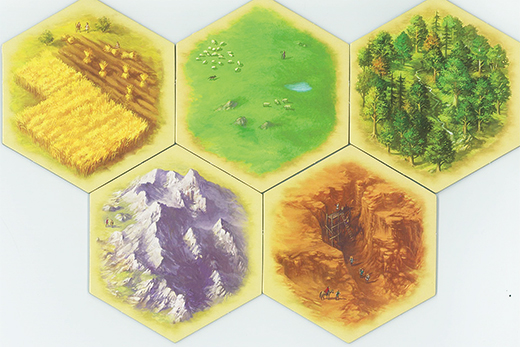

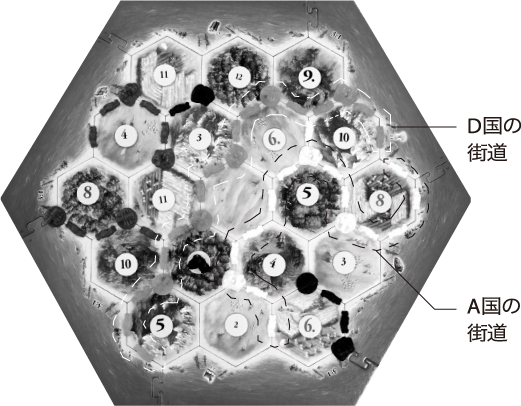

カタンの環境は耕作地、牧草地、森林、丘陵、鉱山の5種類から構成され(写真1)、各地形から小麦、羊、木材、レンガ、鉱石の5種類の資源が産出されます(写真2)。カタンはその資源をつかって開拓地と都市建設の進展を競うゲームで、開拓地は1ポイント、都市は2ポイントに換算されます。さきに10ポイントを獲得したプレイヤーの勝利で、その時点でゲーム終了です。開拓地の建設には麦・羊・木材・レンガの〈資源カード〉が1枚ずつ、開拓地の都市化には小麦2枚と鉱石3枚が必要になります。開拓地は街道の先にしか建設できず、街道の建設には木材1枚とレンガ1枚が必要です。都市は開拓地の2倍の資源産出力があります。いちばん長く街道をひいたプレイヤーは〈最長交易路カード(2ポイント)〉を獲得できます。

写真1 地形タイル

写真2 資源カード

制度を整える

教育や政治などの社会制度を充実させることでポイントを稼ぐ方法もあります。小麦と羊と鉱石1枚ずつ出して〈発展カード〉をひき、議会や大学や図書館、市場カードが手に入ると1ポイントが加算されます。

発展カード

治安を維持する

自分の手番でサイコロを振って7を出すと盗賊を他国の領地に送りこむことができます。盗賊に占領された土地から資源は産出できません。騎士カードという〈発展カード〉をつかって、この盗賊を追い払うこともできます。また、〈騎士カード〉をいちばん多くもつプレイヤーは〈最大騎士力カード(2ポイント)〉を獲得します。国家の安全保障が高まったというイメージです。

盗賊のコマ

知力に投資する

〈発展カード〉のなかにはほかにも、〈発見カード(山札から好きな資源カードを2枚引く)〉、〈独占カード(すべてのプレイヤーの手札から欲しい資源を取り立てる)〉、〈街道建設カード(街道を2本建設)〉があります。科学や技術、経済分野への投資というイメージです。

道の先に開拓地をつくり、都市に発展させる

実況 カタン島の開拓史

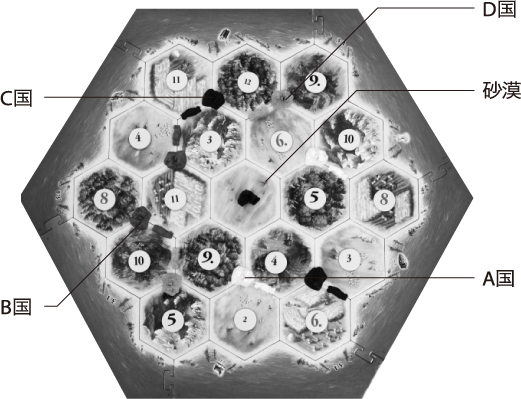

カタンの環境は地形タイル19枚のランダムな組み合わせなので、毎回新しい盤面が出現します。今回の盤面には同じ地形が隣りあう大森林地帯や大草原地帯はありません。地形カードの上に置かれた数字は2つのサイコロの出目の合計に対応します。プレイヤーの手番に関係なく、サイコロの出た目と同じ数字の地形に開拓地や都市を建設しているプレイヤーは、その地形から資源カードを獲得します。確率的に出やすい数字の地形からは資源が産出されやすいということです。土地の肥沃さや鉱物の埋蔵量がちがうイメージです。今回は相対的に耕作地と森林が豊かな島になりました。初回に各プレイヤーは開拓地と街道のセットを任意の場所に2つずつ置き、ゲームスタートです。

Scene1 カタン歴元年

開拓の黎明期

各国ともサイコロの目が出やすい地形を選び、中心にある砂漠からは資源が得られないため、その周辺は敬遠されました。A、C、Dの3国が離れた場所に二つの開拓地を置きました。B国は盤面左に陣地を固める戦略でしょうか。周辺には多様な資源が存在しますが、サイコロの目が出にくそうなのが気になります。中央右端の豊かな耕作地⑧はだれも開拓しませんでした。A国もC国も都市化を視野に鉱山を狙ったのでしょう。

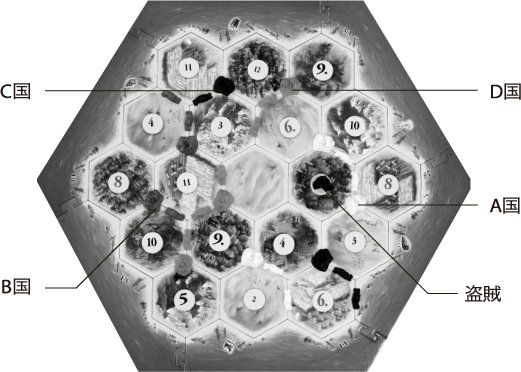

Scene2 カタン暦26年

開発戦略と分化する国のかたち

D国が砂漠に沿って街道を築き、島の中央を横断する街道をつくろうとしました。分断されて飛び地になりそうなC国は、開拓地の建設よりも〈発展カード〉を引く戦略に移ります。

耕作地⑧に隣接してA国が開拓地を開きました。隣の森林地帯には盗賊がいます。盤面左上はB、C、Dの3国の開拓地が近く、盗賊の追い出し先にはなりにくい状況です。

Scene3 カタン暦83年

C国が最大騎士力、A国が最長交易路をもつ

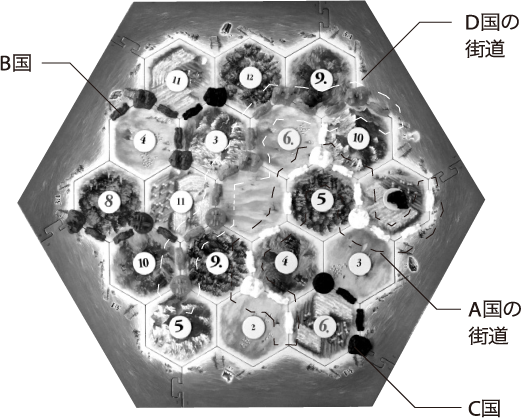

開拓地と街道の建設を重視するD国が一歩リードするなか、A国が〈街道建設カード〉をつかっていっきに最長交易路の座を獲得しました。これでD国からA国に2ポイントが移動して勝敗は混沌としました。C国は分断されて飛び地になりましたが、発展重視の戦略と貿易港を確保して両国を追いかけます。B国は地道に開拓地を増やして逆転を狙っています。

Scene4 カタン暦97年

D国、資源大国になる

D国が新たな開拓地の建設と都市化を狙いつつ、終盤には豊富な資源の力をもとに〈発展カード〉を引いて大学を創設、街道も延ばして11ポイントに達して勝利しました。

開拓・発展の概要(○数字は獲得ポイント数)

総括

D国と最長交易路の座を争っていたA国ですが、開拓地や都市の少なさが響いたようです。しかるべきタイミングで資源開発のてこ入れがあればよかったのでしょうが、カタンの世界には開発・援助はありません。

終盤に着々と都市化して巻き返したB国ですが、序盤における国土の狭さと獲得できる資源の少なさが響いたようです。海に面した貿易立国をめざすには、交換レートのよい専門貿易港と産出する資源のマッチングが鍵だったようです。

C国は分断された領地をもつやや特殊な国になりましたが、それでも発展に力を入れて第2位の座をえました。飛び地になるリスクを冒してまで確保した土地の期待値(確率×得られるカードの枚数)がかならずしも高くなかったのが気になるところ。下の表はそれぞれの国が獲得したポイントの概要です。

王●さて、勝負がついたところで、感想戦といきましょうか。

資源の豊かさと発展

熊澤●三木さんのA国のポイントが低いのが意外でした。

三木●最長交易路を築いていた時代はよかったけど、開拓地に必要な資源カードがなかなか手に入らなかった印象です。三村さんのC国は発展重視の戦略で次点ですね。

三村●あと2ポイントだったのですが、開拓地が足りなかった。熊澤さんのB国は着実に開拓地を殖やして都市化しましたね。

熊澤●序盤のペースが響いた気がします。

王●上のグラフを見てください。ゲーム終了時点の資源の期待値(確率×得られるカードの枚数)をグラフにしました。

三村●やっぱり領地が多いからD国が断トツですね。A国とB国はあまり差がないですね。

熊澤●D国はまんべんなく高いけど、B国がいちばんの森林国で、いちばんの穀倉地帯は意外にもC国だったんですね。A国は飛び抜けた資源はないけど悪くもない。

三木●D国は、鉱物は出るけど穀物はよくなかったのか。

王●右上のグラフはゲームの開始から終了までの、5種類の資源の期待値を合計した値の推移。各プレイヤーが好きな地形に開拓地を二つ置いてからスタートするので、ゼロからのスタートではありません。

三村●値が飛び上がる年は開拓地の建設か都市化をした年ですね。

王●これを見るとA国とD国がひとあし早く、B国とC国が遅れて開拓地の建設か都市化をしていることがわかる。小さな差に見えるけど、初期の期待値の影響は思ったより大きいのかも。

熊澤●A国はD国と中盤まで期待値で競っていますね。でも、そのあと伸びていない。

三木●期待値のわりに必要な資源カードが手に入らない気がしたのは盗賊の影響でしょうか。

王●盗賊の占領期間を調べるとわかりますが、その可能性はあるでしょうね。あと、最初は活発だった国家間の資源交換が、終盤に近づくにつれて成立しにくくなりました。資源の交換がより戦略性を帯びるからでしょうね。

三村●終盤に期待値を上げたB国も、街道が長くて開拓の候補地が多いA国も、このままつづけると順調に発展しそう。

熊澤●こうしてみると、歴史のようなものが書けるし、分析のようなこともできて研究をしている気分になりますね。

三木●なにが発展を促進したり阻害したりしたのか考察もできそうですね。

資源問題を理解するモデル

王●『アナロジーの力』*という本があって、類推を問題解決に役だつ思考として評価しています。もっとも、カタンが唯一の資源開発の眺め方ではないけど、根深い資源問題に働く力学を理解する補助線としてはおもしろい。

熊澤●ただし、カタンには資源の乱開発や、温暖化や異常気象などの環境変動の側面は組みこまれていません。

三村●水資源や廃棄物に関連する環境問題も扱われていない。

王●資源に恵まれた国がかならずしも豊かになっていないという「資源の呪い」も指摘されている。政治の腐敗など資源国にも問題はあります。

三木●なにかを捨象して組みたてるのがモデルなので、環境教育の素材としては、ゲームに反映されていない側面への目配りも必要ですね。

* キース・J・ホリオーク/ポール・サガード『アナロジーの力──認知科学の新しい探求』(新曜社、1998年)

ゲームが結ぶ環境と文化

王●現代の暮らしは海外からの輸入原料に強く依存しているけど、資源開発の現場から遠く離れている。興味や関心を育む手段としてゲームをもっと積極的に位置づけてもよい気がします。

三村●ニュースで聞き流していた情報に意識がむかうようになるかもしれないですね。

熊澤●「カタンではこうだった」という「仮説」とちがう事例が目にとまれば、それは研究の「問い」の萌芽になるかもしれない。

王●環境問題は解決への糸口がかんたんには見つからない。だからこそ、「遊び」をつうじて現象を理解する楽しみを体験することが思いのほかだいじなのかもしれません。

三村●研究が明らかにしてきた問題の理解にもとづくゲームの開発も、研究成果の還元や普及の手段だと思います。

王●カタンが生まれたドイツはボードゲーム大国といわれています。コンピューターゲームの印象が強い日本でも、ボードゲームの人気が高まっているいるそうです。遊びの文化にも変化があるということ。環境問題とゲームを結ぶことで、文化から環境問題へのアプローチにつながらないかな。

三木●将棋のように長く愛されるゲームが環境問題との組み合わせから生まれないともかぎらないですね。

(2016年8月18日 地球研にて)

図1 ゲーム終了時の期待値の比較

図2 期待値の推移

あわせて読みたい

国土と経済の関係を考える

ペディ『アイアランドの政治的解剖』(岩波文庫、1951年)

日本の国土利用

石井素介『国土保全の思想──日本の国土利用はこれでよいのか』(古今書院、2007年)

発展途上国と資源

アッシャー『発展途上国の資源政治学──政府はなぜ資源を無駄にするのか』(東京大学出版会、2006年)

おう・ともひろ

専門は資源論。研究プロジェクト「アジア環太平洋地域の人間環境安全保障」プロジェクト研究員。2013年から地球研に在籍。

みき・ひろし

専門は統計物理学。研究プロジェクト「地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続可能な管理」プロジェクト研究員。2014年から地球研に在籍。

くまざわ・てるかず

専門は環境計画。研究基盤国際センター准教授。2011年から地球研に在籍。

みむら・ゆたか

専門は建築・都市史、歴史GIS。2012年から地球研に在籍し、2016年からは研究基盤国際センター研究推進支援員。