特集2

第3回同位体講習会の報告

同位体というメガネ──その魅力をより多くの研究者に

報告●太田民久(地球研研究基盤国際センター研究推進支援員)

水や大気、生物、土壌など、生態系を構成するあらゆる元素の動きは、安定同位体という元素の「指紋」で詳細に追跡することができる。地球研は同位体環境学をあらたに設定、同位体を用いて環境を分析し、いくつものめざましい研究結果を出している。しかし、その有用性や利用価値は、研究者のあいだでも充分に広まっているとはいいがたい。そこで地球研では、分析手法を広めるために定期的に講習会を開催している。今号では、これまでに取り上げてこなかった機器類の紹介もふくめて、あらためて安定同位体分析の魅力をお届けする

地球研は、大学共同利用機関として、安定同位体比分析システムの整備を進めてきました。安定同位体比は、有用な環境診断情報であることが知られています。たとえば、水、栄養塩および有害物質の環境中での挙動を調べるさいには、有用な指標となります。

さらに、安定同位体比は生物の食性解析や生物多様性の評価にもよく用いられ、人間活動や自然災害が生物群集に与える影響を検証するさいにも活用されます。しかし、安定同位体比分析機器は高価であり、維持・管理にもコストがかかります。そのため、多くの研究者は分析したくてもできないのが現状です。地球研では2012年度から、地球研の安定同位体比分析システムを所外の研究者に利用していただくために「同位体環境学共同研究事業」を実施しています。本事業への応募者は年々増加傾向にあり、本年度は66課題もの応募がありました。しかし、安定同位体比分析システムを利用するためには、あるていどの知識と技術を要します。そこで、2014年度から、同位体環境学共同研究事業の応募者を対象に講習会を実施しています。本年度の講習会は、8月30日~9月1日、および9月6日~8日にかけて実施されました。

本講習会の講師

陀安一郎/申 基澈/薮崎志穂/太田民久/松林 順/中野孝教

❶ 今回の講習会で用いた同位体比分析装置

地球研にはぜんぶで11台の同位体比分析装置がありますが、今回の講習会で用いたのは以下の四つ。それぞれちがう物質の同位体比を測定することができます。

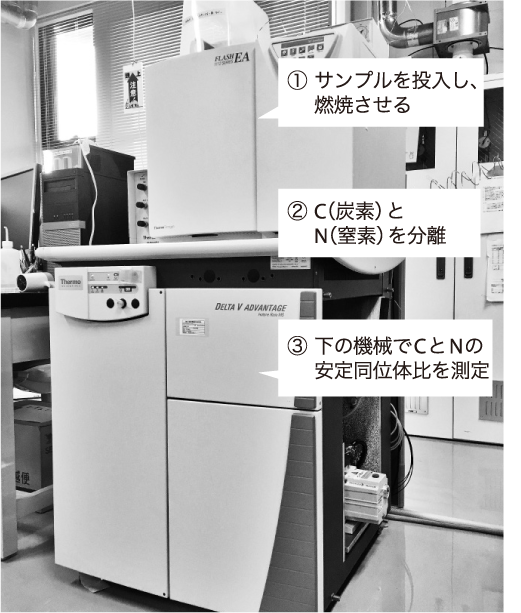

▼炭素・窒素同位体比分析装置

生物の主要な構成元素である炭素および窒素の同位体比を分析できる装置。

【利用例】炭素・窒素同位体比からは生物種間の食う食われる関係が推定でき、生態系内の食物網構造を検証することが可能となる。

上の装置(Flash-EA)によって、サンプル中にふくまれる炭素と窒素を分離し、下の機械でそれぞれの元素の同位体比を分析する

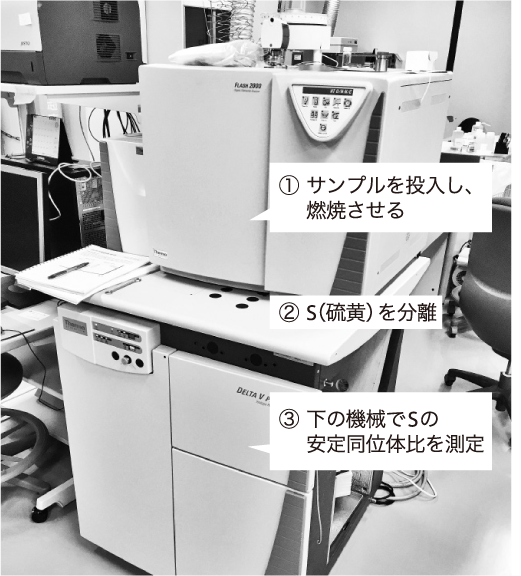

▶硫黄同位体比分析装置

河川水の主要な溶存元素であり、生物のタンパク質構造を維持するうえで必要な硫黄の同位体比を分析できる装置。

【利用例】海洋と陸域で、値が大きく異なるため、海由来の資源をどのていど利用しているかが推定できる。さらに、河川溶存硫黄の同位体比から、環境中の水の動きを推定することもできる。

炭素・窒素同位体比分析装置としくみはほぼ同じ。上の装置(Flash-EA)によって、サンプル中にふくまれる硫黄を分離し、下の機械で同位体比を分析する

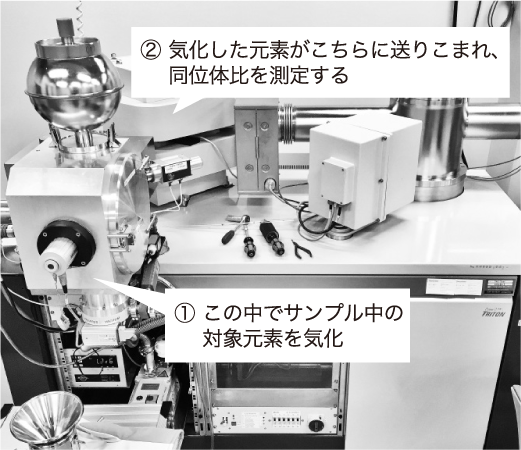

▼表面電離型質量分析装置

複数の金属元素の同位体比が分析できる装置。地球研では、ストロンチウム、ネオジム、鉛の同位体比を分析することができる。

1,300℃以上の高温でサンプルの元素を気化させ、気化した元素を検出部に導入する

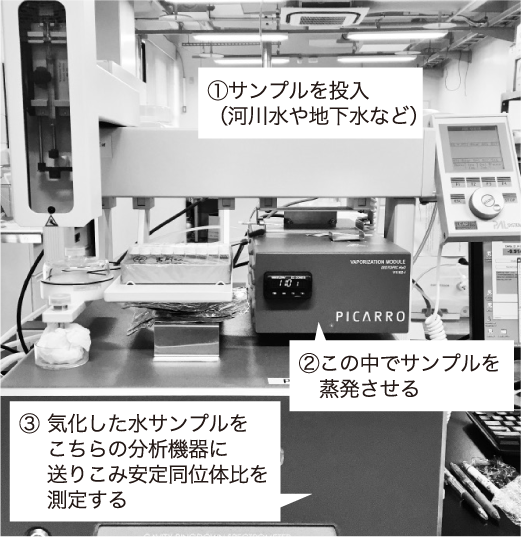

▼Picarro L2130-i

水の安定同位体比(δ18O、δ2H)を測定できる分析機器。

【利用例】環境中の水の動きを推定することができる。そのほか、水の同位体比は蒸発することで変化するため、気温などの指標にもなりうる。

❷ 研究事例の紹介

同位体講習会初日には、同位体データをつかってどのような研究が行なわれているのか、地球研のスタッフが紹介しました。

炭素・窒素・硫黄同位体比を用いた研究

松林 順(センター研究推進支援員)

海水中のSの安定同位体比(δ34S)は全球的に20.3‰程度と陸域生態系よりも10‰以上高い値となる。そのため海由来の資源(遡上サケやストランディングした鯨類)に依存している生物は体組織のδ34Sが高い傾向になる。松林支援員は過去の遺跡から発掘されたクマの骨と、現代のクマの骨から抽出したコラーゲンのδ34SおよびCNの安定同位体比(δ13Cとδ15N)を測定した。その結果、むかしのクマは現代のクマよりも、サケをより多く食べていたことがわかった。

松林支援員がサンプルとして用いたクマの頭骨

ストロンチウム同位体比を用いた研究

太田民久(センター研究推進支援員)

生物の必須元素の一つであるカルシウムは、化学的特性がストロンチウムとよく似ている。そのため、ストロンチウムの同位体比を調べることで環境中のカルシウムの動きを推定することができる。太田支援員はストロンチウムの同位体比を調べることで、森林植生のちがいが集水域のカルシウム動態に影響するという研究を紹介した。

研究の概念図

研究紹介に耳を傾ける参加者

太田支援員の調査地の風景(和歌山県古座川流域)

松林支援員の論文

Matsubayashi, J. et al. (2015). Major decline in marine and terrestrial animal consumption by brown bears (Ursus arctos). Scientific Reports, 5, Article Number: 9203

太田支援員の論文

Ohta, T. et al. (2014). Calcium concentration in leaf litter affects the abundance and survival of crustaceans in streams draining warm–temperate forests. Freshwater Biology, 59, pp.748-760

Ohta, T. and Hiura, T. (2016). Root exudation of low-molecular-mass-organic acids by six tree species alters the dynamics of calcium and magnesium in soil. Canadian Journal of Soil Science, 96(2), pp.199-206

❸ 自己紹介を兼ねた飲み会

初対面の参加者や講師のあいだにある壁をまずは取り払い、気兼ねなく質問ができるようにするため、初日の夜に飲み会を開催しました。それぞれどんな研究をしているのか、安定同位体データをつかってどんな研究をしたいのか、お酒を酌み交わしつつ語りあいました。ある参加者は、営巣場所が重複する2種の鳥がなぜ共存できているのかを調べているとのことでした。そこで、「採餌場所や餌資源のちがいを安定同位体比で検証できないか」と熱心に質問してくれました。また、ある参加者はあるカタツムリの分布と餌資源との関係を調べるため、安定同位体が有効かどうか質問していました。講師たちも知恵を絞って、質問や要望に応えようとしていました。

地球研のダイニングでお酒を酌み交わす参加者と講師

❹ 同位体分析の前処理

サンプルを分析装置に投入するまえに、さまざまな処理を行なう必要があります。その前処理の多くは、細かく慣れない作業の連続であるため、多くの参加者が悪戦苦闘していました。

小さなスズ箔でサンプルを包み、ピンセットで折りたたんでいる作業風景。多いときは400サンプル以上この作業を行なうため、肩が凝る

ストロンチウム同位体比を測定するために行なうカラム通しは、サンプルを汚さないために、クリーンルーム内で行なう。毛髪や唾液が飛び散らないよう、写真のようないでだちで作業に臨む。夏場はけっこうつらいものがある

❺ いよいよ分析

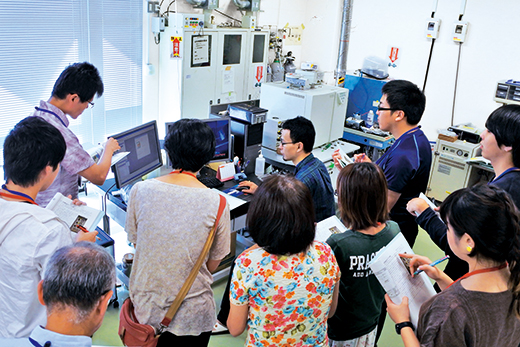

機械のつかい方も、慣れるまではむずかしい。講師の説明を聞き逃すまいとする参加者

❻ データの補正方法の練習

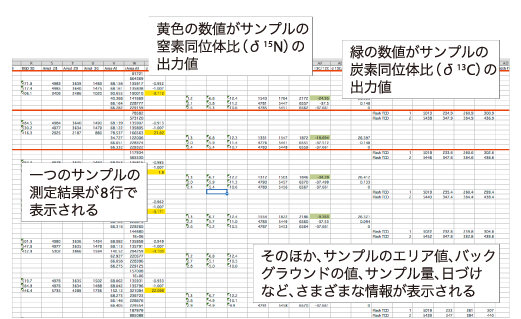

機械から出力された測定値は、正確な値からずれてしまっているため、補正する必要があります。しかし、その補正も初心者にはわかりづらい点が多くあるため、講習の最後に講師陣によるレクチャーが行なわれました。

機械から出力されるExcelデータ。これらから、サンプルの同位体比データを抜き出し、スタンダードサンプルから計算した補正式で補正する

データ補正に悪戦苦闘する参加者

❼ 同位体講習会をふりかえる

今年度の同位体講習会には、9つの大学や研究機関からのべ15名の方がたにご参加いただけました。今年も参加者のみなさんのモチベーションがひじょうに高く、その知識を吸収してやろうという姿勢により、われわれ講師陣も意欲をかきたてられました。また今回、参加者どうしの交流の場として有意義な時間をすごせたというコメントを複数人からいただくことができました。同位体講習会では安定同位体を研究に応用したいという志をもったさまざまな分野の研究者が全国から集まります。そこでわれわれ講師陣をふくめ、交流を深めることができたことは、今後の研究の視野を拡げることにつながるかもしれません。本講習会を経て、安定同位体というメガネを利用できるさまざまな分野の研究者が、数多く生まれることを期待したいです。

地球研が所有する多種多様な安定同位体分析機器を、より多くの研究者に活用していただくことは、各分野の発展に貢献すると確信しています。しかし、手法やメカニズムを理解しないまま、安定同位体の分析を行なうと、正確な値を測定できません。つまり、安定同位体比はひじょうに便利な指標ではありますが、正確な知識を有していないと、不正確なデータからまちがった解釈を導いてしまう危険性をはらんでいるのです。そのような不正確な安定同位体データが世の中に出回ることを防ぐことも、本講習会を開催する意義の一つであると考えています。

参加者の声

- ● 安定同位体比を扱った論文は多く拝見してきましたが、じっさいに手足を動かしてどのようなメカニズムで測定しているのか知ることができて嬉しかったです。(京都大学/進化生態学専門)

- ● むずかしくて、ついてゆくので精一杯だったけど、私の研究に活かせるよう今後もがんばります。(弘前大学/生態学専門)

- ● むずかしい部分も多かったけど、いろいろな方に助けられた。分析過程の意味等がわかってよかった。(名古屋大学/宇宙生物学専門)

- ● 安定同位体分析のトレーニングと同時に、いろいろな分野の研究者と会話できたことが、自分の研究のブラッシュアップにつながった。(名古屋大学/宇宙生物学専門)

- ● 基礎的な知識が乏しい状態でしたので、とてもためになる講義だった。研究発表についてもよい刺激になった。(香川大学/水文学専門)

- ● ふだんは職人技的な分析をしているので、興味深かった。(同志社大学/地質学専門)

- ● まったくの専門外の人間のため、予備知識がなかったので、いっぱいいっぱいでした。でも、いろいろな研究者と会話ができてよかった。(京都工芸繊維大学/植物生理生態学専門)

- ● データをつかううえで、バックグラウンドの知識がわかってよかった。(神戸大学/水文学専門)

おおた・たみひさ

専門は生態学。北海道大学大学院環境科学院修了後、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター学術研究員、総合地球環境学研究所技術補佐員を経て地球研研究基盤国際センター研究推進支援員。