特集3

座談会

ドローン最前線──「鳥の目」と「闇夜の透視術」を手にした研究者を待っている世界

出席● 中司 茂(FLIR Systems Japan株式会社テスト・イクイップメント部門セールスマネージャー)+

奥村周也(SkyLink Japanテクニカルディレクター)+

渡辺一生(地球研プロジェクト上級研究員)+三村 豊(地球研研究基盤国際センター研究推進支援員)

司会・編集● 三村 豊

遠隔操作や自動制御によって空を飛ぶ無人機の総称、ドローン。自在な視点から撮影された映像は、思いもかけない発見をもたらすこともある。あたかも自らが鳥になって滑空しているかのような感覚も、体験できる。人が容易に踏み込めない世界に分け入ることで豊かな情報を得られるドローンの活用は、地球環境の現状認識や環境測定にきっと有効な手法となりうるはずだ。このドローンの可能性について、赤外線カメラの研究・開発で長い歴史を誇るFLIR SYSTEMS Japan社と、世界トップシェアメーカーのドローンを販売するSkyLink Japan社の専門家を招いて話をうかがった

中司●私が勤めている会社では、おもに赤外線サーマルカメラとサーモグラフィカメラを開発・販売しています。人の暮らしの安全から建物の診断や産業機器の保守、軍事的な用途などに幅広く活用されています。

三村●物体が発する熱を赤外線で視覚化・計測して、暗闇でも鮮明な画像を生成できるのですね。

中司●赤外線は肉眼で見ることはできないのですが、絶対零度以上の物体はすべて赤外線を発しています。ですから、高画素赤外線センサーや高倍率の赤外線カメラ用レンズをつかえば闇の中の20㎞先の人でも感知できます。

三村●防犯にも環境分析にも利用できる。

奥村●この技術をドローンに搭載することで、未知の世界が映像とデータで詳細に理解できるようになりました。

中司●十数年まえに地球温暖化やヒートアイランド現象が社会問題になりました。当時は屋上などに設置するとか、セスナやヘリに載せて計測していましたが、せっかくのサーマルカメラの機能が活かし切れていなかった。数年前にドイツの顧客が当時の私どもの最高画質のカメラを、大きなドローンに搭載して太陽光発電パネルを空から診断していると知らされました。重さ2kg、300万円ちかくもするサーマルカメラですから、落ちたらどうするんだというのが最初の感想でしたね。(笑)

軍事用から民生用へと拡大

三村●研究目的の使用もありましたか。

中司●農業系と太陽光発電パネル系は研究開発系でしたね。2014年くらいから、ドローンに搭載したいという希望が増えました。サーマルカメラは、いまでこそ640×480画素の30万画素ですが、当時は7、8万画素。それでも太陽光発電パネルや建物の破損などの状況を見たい場合、ドローンなら自在な角度から近づくことができる。だからドローンに注目したのだと思います。

三村●奥村さんのドローンとの出会いは。

奥村●2015年2月です。映像制作の仕事をしていたのですが、お客さまがドローンで空撮してほしいと。廃校予定の小学校の思い出のプロモーションビデオでした。当時はまだGPSが不安定で、風にもよく飛ばされましたが、操縦性能はよくて制御が効く。ドローンを扱うにはカメラの知識が重要なので、映像制作の経験があったことはいまでも武器になっています。

渡辺●ぼくがドローンと最初に出会ったのは7、8年前、地理情報関係の展示会でした。外国製の直径1.5mほどの大きなドローンでした。初期のドローンはほとんどが軍事目的で、金額も1,000万円以上。それでも、これがあれば調査地の地図を自分たちでつくることも、地形や水系を俯瞰して把握することもできるはずだと想像が膨らみました。それが手に入ったのが2014年。

三村●じっさいにつかってみて、衛星画像とドローンのちがいはどうでしたか。

渡辺●衛星画像はコストが高く、専門の技術がないと解析ソフトが扱えない。雲に遮られるという問題もありますね。ドローンなら、好きなときに、好きなように飛ばせる。しかも、衛星画像よりも細かい情報がとれる。研究者、とくに現地調査をするだれしもが待ち焦がれていた技術でしたね。

データと映像で未知の世界の実像に迫る

渡辺●地球研がドローンを初めて購入したのも2014年です。鳥瞰的な視点からの画像取得や解析をしたり、地域に住んでいる人たちに写真を見てもらいながら、踏み込んだ情報を集めたいという要望があったからです。これを受けて、2015年3月にドローンに関心のある地球研内外の研究者が集まってドローン研究会(通称ド研)をつくった*1。

三村●どんな議論をしていたのですか。

渡辺●ド研の初回は、それぞれの研究にドローンを組み込んだらどんな発見が期待できるのかのアイディア出しをしました。たとえば、メラネシアのソロモン諸島のイルカ漁を追っている人類学研究者がいました。その研究者いわく、イルカ漁はサッカーのようなものだと。イルカの群れを見つけると何艘かの船で囲い、イルカをパスをするように入江の中に追い込んで捕獲する。その全体像は船上からはわからない。離れた船どうしが、どう意思疎通をはかりながらイルカを追うのか。動きの全体を空から俯瞰できたら大きな発見があるだろうと。

三村●ドローンを飛ばされてみたのですか。

渡辺●まだです。追い込み漁は数時間かかるけど、ドローンは一つのバッテリーで20分前後しかもたない。

三村●奥村さんたちもド研に参加されたのですね。どうでしたか。

奥村●ドローンは空撮が前提で、たんに飛ばして楽しむラジコンとはちがいます。これをどう活用して学術データを収集するかという人だけのコミュニティは新鮮でした。

渡辺●ド研では、「空撮」とはあまり言わない。「データ取得」です。空飛ぶドローンにどう仕事をさせて、どうデータをとるかです。同じデータを「とる」でも、これまでの「空撮」は「撮」る。研究者が飛ばすドローンは、サンプリングの「採」る。

ドローンと赤外線の出会いが必要とする新しい規範

三村●中司さんは、サーマルカメラでいかにデータを採取するかがご専門ですね。

中司●ドローンにサーマルカメラを積載することには、懐疑的な意見もあります。「ドローンに載せてなにができるの」と。しかも、サーマルカメラは価格が高い。保険があるといっても、何百万円もの保険は、毎回は出ないかもしれない。

サーマルカメラは温度を正確に計測することが基本です。価格の安い機種だと温度の高低差くらいしか計測できない。遭難した人の捜索などには活躍するとは思うのですが、購入する人のサーモグラフィの知識や理解は、まだまだ低いのが現状です。

奥村●機能の制限もあるし、カメラといっても、ふつうのカメラとはしくみもちがう。可視光ではなく赤外線を追うのですから、シャッター・スピードや絞りなどの考え方もちがう。つかい方を知らない人が扱うと誤解を生む。いまサーモの業界とドローンの業界とが互いに検証しているところです。

渡辺●異業種や経験のちがう人たちが、さまざまなかたちで活用しようとしていますね。操作についてもそうですが、安全や権利の侵害などについても、共通の認識を整備する作業が必要になる。

三村●異分野との共同研究をするさいにも共通認識の問題はよく指摘されますね。とくにむずかしい点はありますか。

渡辺●「だれでも飛ばせる」、「落ちない」、「なにかあっても戻ってくる」というよいイメージだけが先行することです。落ちるかもしれないもの、撮影機器を他人の領域に飛ばすことがどういうことなのか、モラルやリテラシーは知らないといけません。リスクもふくめて、正しい知識を広めることが必要でしょう。

人の侵入を阻む環境でこそ存在感を発揮するドローン

三村●かつては何百万円もしたドローンも、いまでは10万円ほどで買えます。ここまで価格が下がると、研究者でなくとも地域に貢献したいと願う人がどんどん出てくる。

渡辺●地域の課題を多様なアプローチで解決することも地球研のミッションですが、ぼくが初めてドローンで撮影したのは和歌山県太地町。クジラやイルカの追い込み漁の町で、映画『ザ・コーヴ』の舞台。

撮影後、役場の人などにデータを配ったのですが、「自分たちの町って、こんなに美しかったんだね」と、すごく喜ばれました。ぼくらにはたんなるデータでも、地域の人にとっては自分たちの地域の美しさを再発見することにつながったりする。

奥村●都市部よりも地方のほうがドローンを活用しています。むしろ東京都内に暮らしている人のほうがドローンの実態を知らない。田舎の役場で町おこしや災害対策の話題になると、最初に出るのがドローンです。この動きはどんどん大きくなると思います。

渡辺●そこで重要なのは、ドローンを利用しているコミュニティの存在です。全国的なドローン研究会をもっとつくったほうがよい。自分でドローンを飛ばしている人が、法律に合致した行動をとっているのかどうか、安全かどうか、トラブルが起こったときにどう対処すべきかは、一人ではわからない。リアルタイムに相談できるコミュニティは、研究者のあいだにもない。

三村●サーマルカメラは、地域の一般の人がユーザーになる可能性はありますか。

中司●これまではなかったのですが、数年前からサーマルカメラの低価格化が進んでいます。学生が研究用に買ったり、個人や地域の団体が買ったりと……。驚いたことに、村の消防団から、徘徊する認知症患者をサーマルカメラで見つけられるかという問い合わせが何件かありました。

三村●地域からアイディアが生まれた。

中司●東日本大震災では、津波に流されたがまだ息のある、多少体温のある人をサーモグラフィで探せるのではないかと、大学の先生と相談したこともあります。

三村●人の目に見えないものを広範囲に見る力として、活用の幅がすごく拡がった。

渡辺●地球研では三重県いなべ市と協定を結ぶ予定です。地域の活性化と獣害対策など地域の問題解決にドローンをつかおうとしています。SkyLinkさんとは、最新のドローンで収集した研究データをフィードバックする協定も結びました。多様なデータをもとに、地域の人たちといっしょになって最適な解決策を考える。そのツールとして、ドローンやサーマルカメラは画期的です。

生態系の保全と獣害対策には確実に有効だろう

奥村●精度の高いデータを地上でとれるなら、何百万円もするドローンをあえて飛ばす必要はない。地上でとれるデータは地上でとるという考え方をもとに、ドローンを活用する方法をみんなで考えたいですね。

渡辺●そのときの経験を蓄積する場も重要です。失敗例や成功例を集める。

奥村●墜落の情報やデータの精度、失敗例はとくに重要です。利用者にとっても、これから役にたつ情報です。

渡辺●サーモグラフィをよく運用しているのは監視の分野。徘徊者をドローンで見つけようとするとサーモとの接点が出てくる。

中司●アメリカでは、捜査用にサーマルカメラをニューヨーク市警などで使用いただいています。暗闇の中、犯罪者がどこに隠れているかをサーモで探るのです。

中司●秋田県で人がクマに襲われる事件があいつぎましたね。クマは大きいので、ドローンとサーマルカメラをつかえば、居場所はすぐにわかるかもしれない。夜の山狩りは危険でも、ドローンを飛ばすのはかんたんですからね。

三村●獣害対策では、動物を殺さずにすませる環境づくりに貢献できそうですね。

渡辺●沿岸警備でもドローンの利用が始まっていますね。夜に人が海に落ちたときに、ドローンに載せたサーマルカメラで探す。あるいは、夜に侵入してくる外国からの密航者の監視。

奥村●ドローンでカワウを駆除したいという話もありました。駆除用薬剤を入れたスプレー缶を載せてカワウの巣に空からかける。現在の法律上、現実的ではありませんが。

渡辺●生態系の保全に活用している人たちもいますね。オオタカの営巣地は山を歩いて探さないと見つけられなかったが、空から探せば比較的容易に発見できる可能性があるとか。

三村●春先などは木が生い茂っているが、冬だと巣も探せそうです。

自然のモニタリングと制御にも

新しい地平が開けるのでは

渡辺●それに遺跡の計測。遺跡の三次元の地図を作製したり、近づくと危ない遺跡をドローンで調べる。最近では熊本城など。

中司●原発の排水の動きをサーモグラフィで計測していました。原発は大量の温水を海に排出しますから、沿岸の海水温度の変化によって魚の漁獲量が変わるのだそうです。当時はサーモグラフィを地上に設置していましたが、ドローンだと広範囲に測ることができるかもしれません。

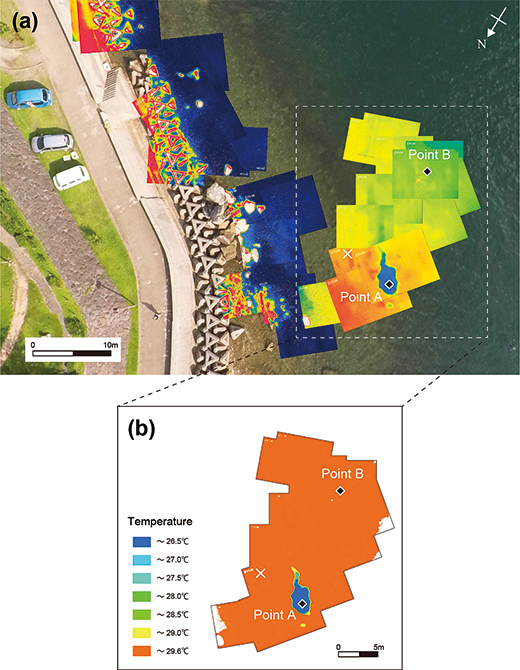

渡辺●地球研の山田さんは、湧水の発見にサーマルカメラを積んだドローンをつかいました*2。温度の異なる水はすぐに混じらないので、空から水温を計測して湧水地点を見つけることができます。

中司●1年ほど前に箱根の大涌谷で火山活動があったときも、上空からサーマルカメラで撮影する依頼がありました。当時はまだサーマルカメラを付けたドローンが発売されておらず実現しなかったが、ドローンに載せて飛ばせば山全体の状況がわかるのでは。

渡辺●ぼくもインドネシアで多発している森林火災の早期発見とモニタリングに挑戦してみたいですね。

中司●広域での火種の監視は、サーマルカメラの得意分野です。煙感知器や熱感知器もありますが、たとえば京都駅ビルでは、ビルが大きいので煙や熱がセンサーに届いてから対処したのでは間にあわない。だから、大きな商業施設やごみ焼却場、火力発電所には、かならず火種を監視するサーマルカメラが設けられています。

ドローンが拓く無限の可能性

三村●ドローンは地球観測と地域観測の両方に向かうことになるのでしょうか。

渡辺●ドローンが登場するまで、農村や集落など、ある地域の細かい情報を定期的かつ頻繁にとれる手段はなかった。これが可能になって、多様な人がそれぞれのニーズからドローンをつかうようになった。そう考えると、身近であっても人の立ち入りがむずかしい場所の情報取得がドローン活用のメインになると思います。そうして地域ごとのデータを重ねあわせることで、最終的には地球観測的なデータが集まるネットワークができるかもしれない。

奥村●地上250m以上は有人機が飛んでいて無人機は飛べません。法律的には150m未満がドローンの空間です。ドローンのスペックとしては揚力が保てる高度8,000mていどまでは飛べます。

ドローンは、衛星のように連続飛行をつづけることはまだむずかしいですが、いずれは通信基地になると言われています。混信などの課題はありますがWi-Fiの基地局をドローンに載せることは充分に考えられる。

渡辺●解像度の異なるデータを集積して、目的に合わせて自由につかえるデータベースができるとよい。ドローンは万能ではないが、複数のレイヤーのデータを重ねると、地域観測にも地球観測にもなる。

奥村●ドローンにしか行けない場所のストリート・ビューはもうすぐできると思います。グーグルマップは、車とドローンと衛星で撮る写真をつないだレイヤー構造。情報通信技術を建設に導入しようとしているi-Constructionも現場を三次元で表現しようとしている。この流れはこれからもつづくでしょう。ドローンと衛星のあいだにもう一つなにかが開発されるかもしれない。

中司●アマゾンや楽天がドローンをつかったサービスをするといっています。技術的・法律的な問題はありますが、ドローンの自動運転ができるようになれば犬の散歩をしてくれたり、家に物を届けてくれたりする時代がくるかもしれない。家に家族それぞれのドローンの発着場がある、そういう時代もくるのではないかな。

三村●物流の集積場からドローンが近くの店舗や家に運ぶなど、物流の最適化をはかるのですね。医療での活用も考えられるし、ひいては環境負荷の削減につながる。

中司●東京-大阪間などで無人で物を運べるようになったら、コストがぐんと下がる。地域の防犯面でも、防犯カメラを設置できない路地裏まで定期的に飛んでくれる。5年くらいで実現するのではないかな。

渡辺●サーマルカメラも進化するのでは。

中司●世の中の流れにともなって必要性が生まれると、技術革新の意欲も高まる。たとえば、一人暮らしの老人がトイレで倒れて動かなくなると設置された小型サーマルカメラで検知しアラームを出すといったしくみも開発されています。

三村●お風呂場など、たくさんの場所に小さなセンサーを置くことができる。カメラでの監視はプライバシーの問題とかかわるが、熱探知だとその心配は少ない。この特性をつかったスマートシティやエコシティを構想することもできる。

ドローンは人間の暮らしにどこまで近づきうるのか

渡辺●いっぽうで、エンターテインメントの分野もまだ伸びそうですね。シドニーのオペラハウスでは、100台のドローンが毎晩ショーをしています。メインコンピュータから指令を送り、音楽にあわせて動かしている。インテルがその技術を開発しています。

中司●レクサスのCMのような感じですか。

渡辺●室内ドローンをいくつも飛ばして、肝心のレクサスは最後に登場するCMですね。花火とドローンが競演するとかドローンとダンサーが踊るなど、ヒューマンタッチのインターフェースとしてのドローンも出てきていますね。

奥村●ドローンと人間との接点を安全に増やそうと思ったら、性能を保ったままいかに小型化するかだと私は思うのですよ。大きいから危ない。危ないから落ちないものをつくろうと規制するが、これはむりだと思う。飛行機は落ちては困るが、ドローンが落ちないようにコストをかけたら、ロボットとしては必要なくなる。ドローンは落ちても人や物に被害を与えないものになるべきだと思います。

三村●つかい道を分ける。

奥村●もっと多様なドローンが飛ばないと、人間との接点は生まれない。でも、5年や10年のあいだにできると思います。

中司●20年先には、近未来のSFのような世の中になっているかもしれない。

渡辺●そういう社会において、地球研がどうあるべきか。地球や地域の環境改善を目標にする産学官民の拠点です。人のネットワークをつくり、多様な視点を組み入れて思考することが基本です。具体的なテーマまたは地域を設定しつつ、人間社会に貢献できるようになりたいと思いますね。

(2016年6月13日 SkyLink Japan ショールームにて)

*1 Facebookに、登録制のグループを立ちあげ、フィールドワークにドローンを利用する人のための情報共有拠点をつくった

*2 山田ほか「夏季の大分県日出町沿岸部におけるドローンを用いた海底湧水の探索」(2016)日本水文科学会誌、Vol.46、No.1、29-38.(http://doi.org/10.4145/jahs.46.29)

世界トップシェアをほこるDJI社製ドローン(Phantom4)

ドローンで撮影した和歌山県太地町

湧水の調査にサーマルカメラを用いた(大分県日出町沿岸部にて)。

- (a) 通常の写真にサーマルカメラの写真を重ねたもの。

- (b) 調査範囲の熱画像を7つの色階層に区分し、海底湧水の位置をよりわかりやすく示した写真

農業ドローンの飛行のようす。農業分野では、農薬や肥料の散布、生育診断を目的とした利用が拡大しつつある。

土地利用調査の最中に、現地の人に空からの映像を見てもらう(インドネシアのスマトラ島にて)

中司 茂

奥村周也

渡辺一生

なかつかさ・しげる

フリアーシステムズジャパン株式会社にてテスト・イクイップメント部門セールスマネージャーを務める。

おくむら・しゅうや

映像制作、C++プログラミングをルーツとするスカイリンクジャパンテクニカルディレクター。ドローンを活用した先進技術の導入補助をおもに担当。

わたなべ・かずお

専門は農学、地理情報学、東南アジア地域研究。研究プロジェクト「東南アジア沿岸域におけるエリアケイパビリティーの向上」プロジェクト上級研究員。2013年から地球研に在籍。

みむら・ゆたか

専門は建築・都市史、歴史GIS。2012年から地球研に在籍し、2016年からは研究基盤国際センター研究推進支援員。