特集2

特別インタビュー

インドネシア共和国泥炭復興庁長官に聞く

話し手● ナツィール・フアド(インドネシア共和国泥炭復興庁長官)

聞き手● 阿部健一(地球研研究基盤国際センター教授)

編集● 阿部健一

開発が進むインドネシアの泥炭湿地林では、湿地林が伐採されたあとの乾燥した泥炭が、森林火災を引き起こす要因となっている。大量に排出される二酸化炭素や煙害に対処すべく、国際社会が動き出した。

2015年に開催された気候変動枠組み条約締結国会議パリ会合(COP21)にて、ジョコ・ウィドド(Joko

Widodo)インドネシア共和国大統領は、温暖化対策の一つとして泥炭復興庁の設立を宣言した。その初代の長官に任命されたのが、ナツィール・フアド氏だ。

今回、泥炭地の復興に関する共同宣言を人間文化研究機構と京都大学と発表するために開発担当次官、環境林業大臣特別補佐官等とともに来日、その後地球研を訪問された長官に話をうかがった

阿部●経歴を拝見すると、長官は1967年生まれで、大学卒業後、長く世界自然保護基金(WWF)のインドネシア事務局長として活動されています。別の国際的環境NGOであるClimate and Land Use Alliance(CLUA)のインドネシア代表も務めている。省庁のトップに、政治家や役人の経験のない若いNGO出身者がなるというのは驚きです。

フアド●インドネシア中が驚いている。(笑)もっとも、いちばん驚いたのは妻です。彼女は人権にかかわるNGOのメンバーで、汚職の多いインドネシア政府のガバナンスをずっと批判していましたから。

阿部●なにか不都合は?

フアド●まったくありません。むしろいまは、彼女から、役人の行動パターンやメンタリティについて教わっています。

阿部●なるほど。(笑)

動き出すインドネシアと能力重視の人材登用

阿部●かつてのインドネシアでは考えられない人事です。時代が変わったことを痛感しますね。WWFで働こうと思ったきっかけは。

フアド●英国のスターリング大学の森林生態学の教授が組織した、セラム島の学術調査に参加したことが大きかったですね。1987年のことです。国籍の異なるさまざまな専門家と、9か月にわたって寝食をともにし、自然保護への関心が芽生えるとともにコミュニケーションの重要性について身をもって知る契機になりました。

阿部●WWFの企業に対する姿勢は、欧米のロジックを全面に出しすぎているという批判があります。黒白をはっきりさせすぎでないでしょうか。インドネシアにはムシャワラ(熟議、話しあい)という伝統があります。

フアド●インドネシア式のムシャワラは、小さな社会では解決のために有効ですが、国際的な枠組みのなかで採用するのは問題がある。WWF時代もそうだったのですが、今後も、泥炭地の問題を国内だけでなく国際的にオープンに議論し、きちんと情報を共有することを心がけたい。

阿部●CLUAには国際林業研究センター(Center for International Forestry Research:CIFOR)の所長だったデイヴィッド・カイモヴィッツ(David Kaimowitz)もメンバーとして名前を連ねていますね。古い友人です。

フアド●彼はメキシコと中央アメリカの担当。CLUAの対象地域はほかにブラジルがあり、米国の団体とも交流が深く、インドネシア以外の国ぐにについて知るよい機会になりました。

阿部●そのような経験をもつNGO出身者に、大統領はなにを期待したのでしょう。

フアド●地域住民のことを理解して、企業に対してきちんと環境問題の重要性を説き、ときには強く異議申し立てをしてきた経験が評価されたと思う。それに世界中の人びとに向かって情報発信してきたことも。コミュニケーション能力はまちがいなく役人よりも高いと思います。

泥炭地の再湿地化へ本格始動

阿部●長官就任にあたって大統領から、なにか特別な指示は?

フアド●あるけど、いえない。(笑)国家機密。泥炭地の復興は、センシティブな問題を抱えています。

阿部●たしかに、地域住民と企業のあいだでは争いが頻発しています。すでに泥炭地に入植した人びとの生活基盤を守ることと、開発に投資した企業の利益を最大化することは多くの場合対立を生みます。そこに、これまでとちがった国家の方針も入ってくる。多くのアクターがかかわる問題は舵とりがむずかしいと思いますが、どのような態勢で行なう予定ですか。

フアド●環境林業省など関係する12の省庁と泥炭地が分布するスマトラ島など三つの島の九つの州からなる運営委員会(Steering

Committee)を立ちあげることになっています。国家を挙げての委員会です。大きな委員会で運営はむずかしいが、逆にやりがいはあるし、大統領からは全面的な支援を約束されています。

煙害の被害を受ける隣国のマレーシアやシンガポールをはじめ、国際社会からも対策を講じるように圧力を受けています。2014年5月にCIFORが開催したアジア森林サミット(Forests Asia

Summit)を思い出しますね。

阿部●私も参加していました。あのときは泥炭地からの煙害が重要課題で、当時のユドヨノ大統領が基調報告で「すぐに解決に着手する」と述べられましたが、その直後に話をしたシンガポールの環境大臣は「10年前にも5年前にも同じ話を聞いた」と皮肉を言っていましたね。ユドヨノ前大統領が退出された後ですが……。

フアド●今度はいよいよ「ほんとうに」解決に着手です。(苦笑)多発する森林火災の予防と復旧がまずわれわれに与えられたミッション。そのために乾燥・劣化した泥炭地の再湿地化を急がなければなりません。

泥炭地に森林を再生する

阿部●具体的な泥炭地復興にむけた方針はすでにたっていますか。今回の来日はリアウ州の知事も同行されていました。地球研でこれから本プロジェクトに移行することが決まった「熱帯泥炭地域社会再生に向けた国際的研究ハブの構築と未来の可能性に向けた地域将来像の提案」(代表:水野広祐京都大学東南アジア研究所教授)の対象地域でもあります。

フアド●2020年までの5年間に200万haの泥炭を復興させたいのですが、われわれもリアウ州を最初のターゲット地域に決めました。最大の泥炭地を抱える州の一つで、なにより知事自身が泥炭地の復興に多大な期待を寄せています。泥炭地の復興が州の経済基盤を支えると考えているのです。彼は放棄された泥炭地を再湿地化し、サゴヤシを植えることを構想されています。

阿部●サゴは第二次世界大戦前はたしかにリアウ州の最大の輸出品でした。海岸部に近い泥炭地ではよく育つでしょうが、この伝統的な食材にいま需要がありますかね。

フアド●サゴのデンプンは小麦とちがってグルテンをふくみません。グルテン過敏症の方にとってはありがたい素材で、世界中で需要があります。じっさい、健康食品として市場では供給が追いつかない状況です。

阿部●それでも泥炭地をすべてサゴヤシにするわけにはいかないと思います。サゴ以外では?

フアド●早生樹種のプランテーションも見直そうと思っています。いままではパルプ材としてアカシア一辺倒でした。再湿地化した状態でも成長する代替種の開発に重点をおきたいと思っています。

泥炭湿地林の在来種の中から、経済的採算の取れるほど成長が早く、パルプ材としても適した樹種が見つかればよいのですが、時間がかかりそうです。遺伝子組み換え技術などの最新技術も積極的に応用したい。

国家も企業も住民も、変わらなければ

フアド●もっとも面積の大きいアブラヤシプランテーションに関しても、企業とともに、多少の湿地でも成長可能なアブラヤシ品種の開発をめざします。アブラヤシの品種改良に企業はすでに投資しています。

阿部●しかし営利を追求する企業が余分なコストを払ってまで湿地で成長する代替品種を開発するでしょうか。生産性がかなり犠牲になる可能性があります。

フアド●あるていどはしかたありません。それに企業も考えを変えなければなりません。とりわけ泥炭地では、短期的に利益を得るのではなく、長期的に持続する経営をはかるべきです。彼らもそうですが、われわれだって企業が倒産することは望んでいません。これからは環境に配慮した持続的な経営が不可欠です。

阿部●私が最初にリアウ州の泥炭湿地林に入ったときには、企業どころか政府も、泥炭地に目を向けていませんでした。自発的な移民者が、機械もつかわず家族労働だけで少しずつ森林をココヤシ園に変えていっていました。1984年のことです。

フアド●私は高校生だった。

阿部●その後次つぎと国家の支援を受けた企業が大規模な開発に着手するようになりました。規模こそちがえど、移住民も企業も自分たちの利益が減ることには抵抗があると思います。再湿地化は、企業からも地域住民からも反発が大きいのでは。

フアド●覚悟しています。ただくり返しますが、国家も企業も地域の住民も変わらなければなりません。話しあいの場を数多く設け、われわれはその場でのメディエーターとなるつもりです。

地球研に求めるものとは

阿部●最後に地球研に期待したいのは。

フアド●こうした話しあいの場で、要となるのは、正確で客観的な科学的データです。それをまず地球研の研究に期待します。企業はえてして自分たちに有利なデータしか公表しません。地域住民にいたっては、その術すらありません。大学あるいは国の研究機関は、これまで泥炭地についてはそれぞれの研究関心だけで散発的にしか研究してきませんでした。問題解決に向けて、すでに長い研究蓄積のある京都大学と、明確な課題を設定している地球研とが連携するプロジェクトは総合性の点でも大いに期待します。

阿部●地球研では、トランスディシプリナリーという言い方をします。アカデミズムがアカデミズムのなかだけで研究活動を行なうのではなく、一般市民や行政、企業等と、ともに研究を企画し、ともに研究し、成果を共有することが環境問題にとって大切だと考えています。泥炭復興庁との今回の共同声明は、そのトランスディシプリナリーな学問の大きな試みになると思っています。これからが楽しみになりました。

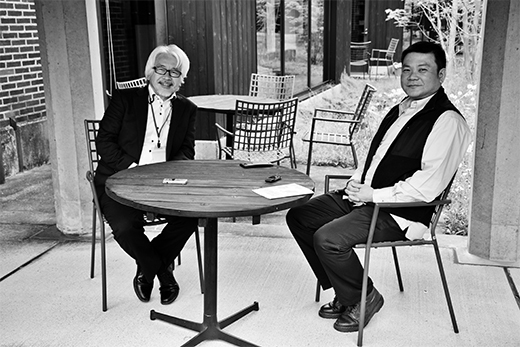

(2016年4月27日 地球研「はなれ」にて)

*英語でのインタビュー内容をもとに日本語に翻訳・編集しています。

インドネシアにおける泥炭湿地林の問題とは?

インドネシアには、世界最大の泥炭(熱帯泥炭)地が分布している。そこは広大な湿地林となっていて、巨大な炭素と水の貯蔵庫だ。また、希少生物種の宝庫でもある。

その泥炭湿地林が、1970年代からまず自発的移住者によって小規模に、引きつづいて国家の支援を受けた企業によって大規模に開発されてきた。最近の20年間で約42%の泥炭湿地林が消失したという報告もある。

泥炭湿地林の開発のもっとも大きな問題は、農業用地に転換するために排水することに起因する。巨大な炭素貯蔵庫だった泥炭が乾燥によって分解され、大量の二酸化炭素が放出されることになる。また、乾燥した泥炭は容易に火災を引き起こす。二酸化炭素の放出がさらに増大するだけでなく、煙害は周辺住民にも深刻な健康被害をもたらすことになる。世界中の環境問題の専門家が、泥炭地の開発動向を注視している理由である。

インドネシア政府も、この状況をきわめて重く受けとめ、一時的な経済利益ではなく環境に配慮した長期にわたる泥炭地の活用をはかるように政策を大きく転換した。

開発される泥炭湿地林の光景。黒い泥炭がむき出しになっている

泥炭湿地林は、インドネシアの国土のおよそ10%を占める

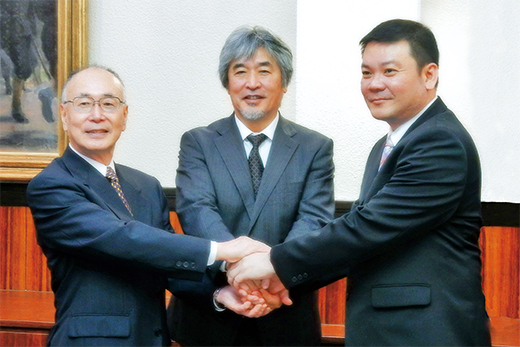

インドネシア泥炭復興庁・京都大学・人間文化研究機構共同声明

2016年4月25日 京都大学百周年時計台記念館

- 1. 熱帯泥炭生態系は世界的にも生物多様性に富んだ生態系の1つであり、ローカルにもグローバルにも必要不可欠な幅広い資源やサービスを提供している。熱帯泥炭地は現在、農業拡大による深刻な危機にあり、かつてないほどのペースでの減少につながっている。

- 2. インドネシア泥炭復興庁・京都大学・人間文化研究機構は、荒廃した泥炭地の修復と残された泥炭地の保全の重要性を認識している。泥炭地の修復とは、荒廃した泥炭地を湿地化することだけではなく、泥炭地の管理と維持に関わる地域住民へよりよい生活を提供することが求められている。また泥炭地の修復は保全と経済・社会的発展のバランスのとれたものでなくてはならない。

- 3. 泥炭復興庁・京都大学・人間文化研究機構は、泥炭地の修復と持続的な泥炭地管理に関する優先度の高い研究領域において、研究と先行的な実践的研究に関する協力を構築する必要性について同意している。

- 4. 泥炭援興庁、京都大学、人間文化研究機構は、研究協定(MoU)において詳細事項を定めることの重要性を認め、2016年6月ジャカルタでの締結を目指し、最大限努力していく。

共同記者会見。左から、立本成文氏(大学共同利用機関法人人間文化研究機構機構長)、山極寿一氏(京都大学総長)、ナツィール・フアド氏

地球研でのインタビューの風景

(右から)

FOEAD, Nazir

世界自然保護基金(WWWF)インドネシア事務局長、Climate and Land Use Alliance(CLUA)インドネシア代表を経て、インドネシア共和国泥炭復興庁長官に就任。

あべ・けんいち

専門は環境人類学、相関地域学。地球研研究基盤国際センターコミュニケーション部門部門長・教授。2008年から地球研に在籍。