特集3

未来設計イニシアティブ国際シンポジウムの報告

さまざまなステークホルダーとともに未来可能な社会を探る

報告者●窪田順平(地球研副所長・研究基盤国際センター長)

傘木宏夫(NPO地域づくり工房代表理事)

+井田徹治(共同通信社編集委員兼論説委員)

地球研の第Ⅱ期(2010年~2015年度)に、未来設計イニシアティブが立ちあがった。未来設計イニシアティブでは、地球環境問題に対して、設計科学的アプローチを導入し、統合知の形成を進めてきた。2014年に開催した前回のシンポジウムと同様に、「地球環境のあるべき姿の探求」をテーマにして、多様な分野の専門家を招いた今回の国際シンポジウム。パネリストの傘木さんと井田さんにもあらためて意見を出していただき、シンポジウム全体をふりかえる

シンポジウムのねらいと統括

窪田順平

2010年から開始された地球研の第Ⅱ期中期目標・中期計画期間では、地球研創設以来の文理融合による人間と自然の相互作用環の解明を行なう「認識科学」をふまえて、地球環境問題の解決をめざして、持続可能な望ましい社会のかたちとそれにむかう道筋を探る「設計科学」に取り組んでいます。

問題の解決への道筋を探るために必要となる「あるべき姿」は、地域、あるいは個人によっても異なる価値の問題をふくむものであり、むろんひとつではなく、研究者だけで考えられるものではありません。

第Ⅱ期において模索した設計科学では、学問の境界を超える文理融合だけではなく、問題にかかわるさまざまな人たちとともに考える超学際、あるいはトランスディシプリナリー研究が必要とされます。それは今年から始まった第Ⅲ期でも、地球研のめざす持続可能な社会へむかうための中心的な取り組みです。この第Ⅱ期から第Ⅲ期への節目にあたって、地球研が取り組んでいるトランスディシプリナリー研究について、第Ⅱ期での到達点を検証し、第Ⅲ期で取り組むべき課題を明らかにするために、本国際シンポジウムが企画されました。

シンポジウムの流れ

シンポジウムは基調講演、地球研のトランスディシプリナリー研究の事例報告、そして第Ⅲ期の地球研のグランドデザインをふまえて今後を議論するパネルディスカッションの3部構成としました。

第1部の基調講演は、ドイツの持続可能性高等研究所(IASS)のイラン・チャバイさんにお願いしました。持続可能な社会への転換にむけてどのようにCollective

Action(多くの人のまとまった行動)を実現するかを探求する研究グループ(Knowledge, Learning and Societal Change

Alliance:KLASICA)が、2007年に発足して以来、チャバイさんは議長を務めています。

チャバイさんは、“Researching Pathways To Sustainable Futures With And For

Stakeholders”と題して、今回のシンポジウムのテーマであるトランスディシプリナリー研究について、なぜ必要なのか、またどうあるべきなのかを、IASSが北極圏で進める研究プロジェクトやKLASICAの成果をまじえながら、包括的かつわかりやすく語ってくれました。トランスディシプリナリー研究のあり方はまだまだ定まっているとはいえませんが、チャバイさんは持続可能な未来(Sustainable

Futures)にむけたCollective Actionの重要性を述べつつ、その枠組みを明確に示してくれました。

第2部では、ドロテア・アグネス・ランピセラさん、石川智士さん、佐藤 哲さんがそれぞれプロジェクトの成果報告を行ないました。

第3部では、谷口真人さんが地球研第Ⅲ期のめざすところを提示し、これらを受けてパネルディスカッションを行ないました。パネラーには、基調講演を行なったチャバイさん、地球研のプロジェクト評価委員会の一人である安岡善文さん、共同通信社の記者として長年環境問題と向き合ってこられた井田徹治さん、NPOを主宰して地域のさまざまな問題に取り組んでおられる傘木宏夫さんに加わっていただきました。地球研の安成哲三所長がホストを務め、佐藤さんが司会を務めました。

外部の意見を今後に活かす

このシンポジウムのねらいの一つは、トランスディシプリナリー研究に関する地球研の現在の到達点と今後の課題について、所外の方の率直な意見をいただくことでした。その意味では、安岡さん、井田さん、傘木さんからは、期待以上に忌憚のないご意見が出され、活発な議論が行なわれました。

安岡さんからは、プロジェクト評価委員として、地球研の研究における科学的な深さの重要性と、それを社会との協働にどうつなげるのかについて、示唆に富んだ意見をいただきました。井田さん、傘木さんは、立場は異なるにせよ、長年環境問題の現場に密着して活動をつづけてこられた経験があります。地球研がほんとうに問題と向き合い、どのように社会と協働しようとするのか、その立ち位置と覚悟を問われました。地球研が取り組まなくてはならない課題が、パネルディスカッションであらためて明確になったと考えています。

トランスディシプリナリー研究では、研究を計画する段階から社会の多様なステークホルダーと協働することが重要です。その意味では、昨年に行なった第Ⅲ期の重点課題決定にむけたワークショップや、本シンポジウムのような議論を、地球研としてずっとつづけてゆく必要があります。

本シンポジウムでは、チャバイさんの基調講演により明確な議論の枠組みが示されたこと、地球研プロジェクトの具体的な取り組みや成果が示されたこと、さらに安岡さん、井田さん、傘木さんからの率直なご意見をいただけたことで、今後の地球研の進むべき方向性について、有意義な議論ができたと考えています。

ひるまず、足元を掘れ

傘木宏夫

シンポジウムの基調は、「もっと地域社会が抱えている課題に目をむけて、住民など多様な関係者のなかに入ってゆこう!」だったと受けとめています。こうした地球研の姿勢を強く支持しつつ、当日の私の発言を補足させていただきます。

「そこは地獄」

地球規模の環境問題の現場は地域にあり、市民とはちがう住民による共同学習とこれにもとづく行動こそが、環境問題対策(政策や研究、技術、教育など)を推し進める源泉だと、私は確信しています。私が深くかかわってきた公害問題や環境アセスメントの歴史はその典型です。そして、持続(未来)可能な社会の構築には、地域での内発的な努力が必要不可欠と考え、郷里において自然エネルギー分野などでささやかな実践を重ねています。

とはいえ、地域社会に特有の対話のむずかしさを身近に感じているからこそ、「住民のなかへ!」と心では叫びながらも、努力を躊躇することは多く、それがゆえに失敗してきたことは少なくありません。

圧倒的に多くの住民は環境問題に無関心です。関心を寄せるのは「わしも族(ほかの人がやっているならわしもやってみようか)」が多く、直接的な利害がともなわないと行動に移さないのが現実です。

また、私もふくめ、地域で社会的な活動を実践している人びとはプライドが高く、大所高所から課題をもち込まれると、「地域が求めているのはそんなことではない」と突っぱねてしまう傾向が少なからずあります。きわめて扱いにくい存在です。

ひるむな。足元を掘れ、そこに泉わく。痴れ人は言う。「そこは地獄」と。*1

そんな折に思い起こすニーチェのことばは、私にたゆまぬ努力を促してくれます。

資質と資源の点検

私は、ご縁があり、地球研による「日本が取り組むべき国際的優先テーマの抽出及び研究開発のデザインに関する調査研究」の一環としてのワークショップに、「社会各層のステークホルダー」の一員として参加しています。これは超学際的に研究課題を掘り起こそうとする意欲的な試みですが、そのいっぽうで疑問に思うこともいくつかあります。

ひとつは、幅広く意見を聴取してから議論をして絞りこまれたテーマを、地域の課題とマッチングさせようとしたときに、素直にかみ合うのだろうかということです。なぜなら、地域社会は「一般化」を嫌う傾向があるからです。生産や消費活動は地域の環境問題を解決するための活動とちがう原理で動いているので、そこから出される課題は地域的な努力を否定する方向にむかう可能性もあると経験的に感じます。

もうひとつは、得られたテーマに対して、地球研はそれに対応しうる資質や資源をもっているのだろうかということです。たいへん失礼な言い方で恐縮ですが、専門分化された研究者が学際的に組織され、しかも「大学共同利用機関」であり、地域的なよりどころをもたない組織が、個別具体なテーマに応えられるのかという疑問です。

もし、私が同じテーマを与えられたとしたら、最初にすることはみずからの組織の資質と資源の洗い出しです。そして、手の内を明らかにしたうえで、自分たちの組織がもつつながりのなかに対話を求め、優先テーマを抽出したいと思います。

とはいえ、地球研が、「住民のなかへ!」と、〈叫び出づる〉*2存在としてあることは貴重です。これが、スローガンだけではなく、スキルとして定着するプロセスにおいては、社会が共有すべき数多くの成果が生み出されるだろうと思います。

立ち位置を明確にする

言い古されているように、環境問題をはじめ福祉や教育など地域社会の生活にかかわる計画に必要なのは、いわゆる「青写真」ではなく、住民みずからが地域を調査し、そこでの経験とデータにもとづいて議論と学習を重ねるプロセスを設計することです*3。このような参加型調査学習活動のプロセスに、地球研はどのようなスタンスで臨み、スキルを提供できるのでしょうか。

また、国家的な思惑から発せられる「消滅可能性」や「地方創生」といった脅迫めいたテーマ設定に翻弄されている小規模自治体や、地域に根ざしつつもかぎられた資金と資源のなかで苦労されている各地の大学や博物館などの研究機関は広く存在しています。そのなかで、地球研は超学際的研究という方向性を保ちつつ、どのような役割を担ってゆくのでしょうか。

立ち位置がより明白に示されることで、協力者や支援者のすそ野はもっと拡がることでしょう。今後も地球研の活動に注目しつづけたいと思います。

*1 フリードリヒ・ニーチェ「悦ばしき知識」『ニーチェ全集8』ちくま学芸文庫、1993年

*2 石川啄木「はてしなき議論の後」『啄木詩集』岩波文庫、1991年

*3 「地域計画は社会教育の手段であり、そのような教育なしには、部分的な成果しか期待できない」(p.378)(ルイス・マンフォード『都市の文化』鹿島出版会、1974年)

社会に変革をもたらすには

井田徹治

高みに立った研究者が発展途上国の適当なフィールドに降り立ち、数年間の「実地研究」のなかから新しげな概念とこむずかしいジャーゴン(隠語)をひねり出すだけで、じっさいの問題解決にはほとんど貢献しない。そんな「成果」をまえに、いったい、どんなコメントができるだろう。

わかりやすいことばを

シンポジウムのパネルディスカッションにお招きをいただき、プログラムや関連の資料に目を通し、こんな懸念を抱きながら会場に向かった。世界各地で環境と開発問題の取材をするなかで、日本人研究者によるそうした研究を少なからず目にしてきたからだ。

そもそも「多様な自然・文化複合をふまえた未来可能な社会への転換」というタイトル自体が多くの一般人には理解不能であろう。英語のSustainable

Futuresはともかく「未来可能」は新聞記事ではとてもつかえないことばである。

だが、当日、イラン・チャバイ博士の示唆に富んだ基調講演につづく研究成果のプレゼンテーションを聞き、会場のポスターなどを見るうちに、懸念の半分は杞憂であったと感じた。

地球研の多くの研究者が環境破壊の深刻さを認識して、それゆえに持続可能な開発の道を探るための重要な現場であるコミュニティに根ざした研究をつづけている。地域の多くのステークホルダーとともに問題解決の道を探る努力をしていることを知ったからだ。

だがいっぽうで、もう一つの懸念は残念ながら現実のものとなった。それはことばづかいの難解さと、ジャーゴンの壁に関する懸念だ。じっくりと腰を据えて話を聞けば、その研究の意義や新規性は充分に理解できるのだが、ことばづかいはあまりにも難解だ。「地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続的な管理」、「東南アジア沿岸域におけるエリアケイパビリティーの向上」、「統合的水資源管理のための『水土の知』を設える」という三つのタイトルだけでも常人の理解を超えるものではないか。

地球研のホームページやさまざまなコミュニケーションにも頻繁に登場するこれらの難解なことばが、われわれのような一般人が研究所の成果にアプローチするさいの大きな障害になっていることは否めない。研究者と社会をつなぐインタープリターの役割を果たすこともある記者として、せっかくの価値ある成果を、わかりやすいことばで的確に社会に発信するためにも、研究者のいっそうの努力を期待したい。

多くの人の行動に

サステイナブルな社会づくり、持続可能な開発、天然資源の持続的な利用……。今日の国際社会において、サステイナビリティの実現がなによりも重要であることが強調されるようになって久しい。5年前の3月に東京電力福島第一原発の事故を目にした日本人は、持続可能な未来を手にすることの大切さを知ったはずなのだが、その実現にはほど遠い。

地球研をはじめとして多くの研究者の努力によって持続的な未来を志向する多くの知識が蓄積されるいっぽうで、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の採択や「歴史的」と評価されたパリ協定もまとまった。世界の大企業や政策決定者の行動も、私が環境問題に取り組み始めた30年前とは大きくちがっている。

印象的だったのは、チャバイ博士が基調講演やパネルディスカッションのなかで、これまでのさまざまな科学的な成果をもとに、問題の根本的な原因を探り、変化をもたらすこと、社会全体のCollective

Actionにつなげることの重要性を指摘されていたことだ。

Collective

Actionの実現にむけた取り組みは、われわれ環境問題を専門とする記者にとっても重要な任務でもある。しかも、博士が指摘されていたように、環境問題の解決に教科書はなく、教科書ができるのを待っていては遅すぎる。残された時間は少なく、多くの課題が存在することをあらためて認識し、持続可能な未来のためのいっそうの努力をしようとの覚悟を新たにする機会を与えてもらった。

環境と開発の問題に記者として30年近くかかわり、取材のなかで知りあった研究者が少なくないにもかかわらず、地球研の活動の詳しい内容や成果は、正直いってこれまで横目で眺めるだけだった。今回、地球研の研究活動の一端にふれ、多くのインスピレーションと今後の取材へのヒントをもらえたことに感謝している。

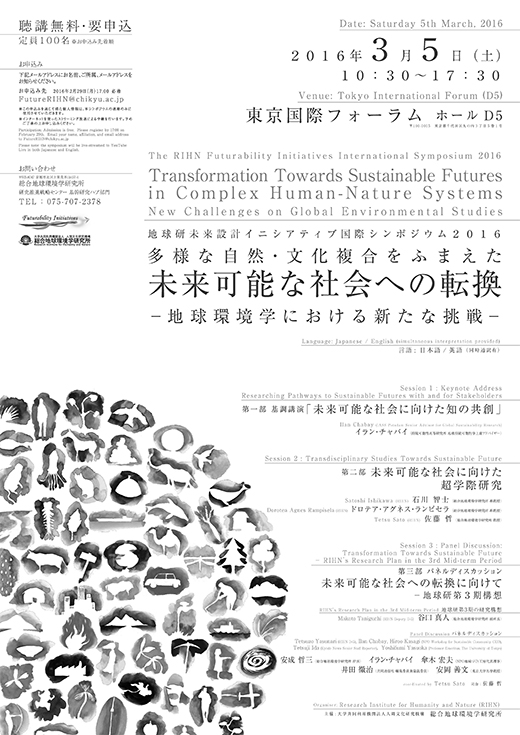

地球研未来設計イニシアティブ国際シンポジウム2016

多様な自然・文化複合をふまえた未来可能な社会への転換

──地球環境学における新たな挑戦

2016年3月5日(土) 10:30 - 17:30 〈東京国際フォーラム ホールD5〉

司会 スティーブン・マックグリービー(地球研准教授)、大西有子(地球研助教)

開会挨拶 安成哲三(地球研所長) 来賓挨拶 牛尾則文(文部科学省研究振興局学術機関課長)

趣旨説明 窪田順平(地球研副所長)

-

第1部:基調講演

「ステークホルダーのため、ステークホルダーと共に持続可能な未来への道筋を研究する」

イラン・チャバイ(持続可能性高等研究所地球持続可能性学上席アドバイザー)

-

第2部:未来可能な社会に向けた超学際研究

「エリアケイパビリティー──地域資源活用のすすめ」

石川智士(地球研准教授)

「統合的水資源管理のための『水土の知』を設える」

ドロテア・アグネス・ランピセラ(地球研准教授)

「地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続可能な管理」

佐藤 哲(地球研教授)

-

第3部:パネルディスカッション「未来可能な社会への転換に向けて──地球研第Ⅲ期構想」

「地球研第Ⅲ期の研究構想」

谷口真人(地球研副所長)

【パネリスト】佐藤 哲/安成哲三/イラン・チャバイ/傘木宏夫(NPO地域づくり工房代表理事)

井田徹治(共同通信社編集委員兼論説委員)/安岡善文(東京大学名誉教授)

*所属・役職はシンポジウム開催時(2016年3月)のまま記載しています。

シンポジウムを終えて──来場者アンケートの結果より

アンケートを見ると、テーマに興味があって参加した人が多い。地球環境と未来可能な社会という壮大なテーマは、一般市民にも重要な課題として浸透しているのだろう。感想欄では「話が専門的すぎる」、「研究者とのギャップがあり、理解がたいへん」との指摘があった。

70代以上の方がたからは力強い意見を多くいただいた。「高齢者のエネルギーを活用してほしい」、「人生経験を活かして、地域で活動したい」、「日常生活でも可能な『地球を守る』プロジェクトを探したい」。講演のタイトルを見ても一般むけでないことは否めないが、地域で行動を起こすきっかけがシンポジウムをとおして芽生えつつある。私は当日参加できなかったが、「行動に移す」というコメントは興味深い。窪田さんからは「ぜひ映像を確認してほしい」とのこと。(三村

豊)

パネルディスカッションでは闊達な議論が交わされた

シンポジウムの記録はインターネット上で公開しています。

YouTube https://www.youtube.com/user/CHIKYUKENofficial

iTunesU https://itunes.apple.com/jp/itunes-u/qiu-yan-wei-lai-she-jiinishiatibu/id1101621568?mt=10

くぼた・じゅんぺい

専門は森林水文学。地球研副所長、研究基盤国際センター長、教授。2002年から地球研に在籍。

かさぎ・ひろお

1960年、長野県大町市生まれ。NPO地域づくり工房代表理事。ほかに、環境アセスメント学会常務理事、長野大学非常勤講師など。著書に『仕事おこしワークショップ』(自治体研究社)、『環境アセス&VRクラウド』(フォーラムエイトパブリッシング)など。

いだ・てつじ

1959年東京生まれ。東京大学文学部社会学科卒、共同通信社科学部記者、ワシントン支局特派員などを経て、現在環境・開発・エネルギー問題担当の編集委員兼論説委員。世界各地で環境破壊や貧困の現場、問題の解決に取り組む人びとの姿などを取材、多くの国際会議もカバーしている。