百聞一見--フィールドからの体験レポート

沿岸漁業資源管理のフィジアン・マジック

キトレレイ・ジョキム・ベウ

プロジェクト研究推進支援員

フィジーという国を知っていますか?フィジーについてなにを知っていますか?フィジーは南太平洋の約300の島からなり、面積は約1万8,000km2、人口は約86万人の国です。首都スバがあるビティレブ島と、バヌアレブ島という二つの大きな島に大部分の人が住んでいます。フィジー系、インド系を中心にさまざまな民族が暮らし、フィジー語、英語、ヒンディー語がつかわれています。太平洋の島嶼国のなかでは経済が比較的発展しており、約800の村で漁業や農業が営まれています。

ラグビーが人気で、代表チーム(愛称フライング・フィジアンズ)の華麗で意表をつくプレーは「フィジアン・マジック」とよばれて楽しまれています。

フィジアン、日本へ飛ぶ

幼いころ、母と海辺で魚を採っているとき、漁師の数は増えているのに獲れる魚の量が減っていることに気づきました。海辺の小さなコミュニティは脆く不安定ですが、漁業資源をうまく管理することができれば、この状況を変えられるかもしれないと思いたちました。

南太平洋大学で漁業資源管理について学び、地域の生活をうまくマネジメントすることで漁業資源の管理ができそうだと思い、社会学に足を踏み入れました。そこで日本の漁業資源管理に関心をもち、奨学金を得て来日することになりました。日本での生活も7年めです。

LMMAによる資源管理

現在はフィジーをフィールドに地域コミュニティや研究者たちと沿岸資源管理に取り組んでいます。研究者たちは沿岸コミュニティに居住し、コミュニティが利用できるかたちで科学的な知識を伝え、人びとが日々の暮らしのなかで直面する問題を解決すべく努力しています。

フィジーの人びとは海洋資源に頼って生活をしています。近年、その資源の減少が見られていたので、資源の管理は急務でした。私の研究対象は、たとえば海洋資源の再生のために制定された海洋保護区のような、コミュニティによる資源管理です。

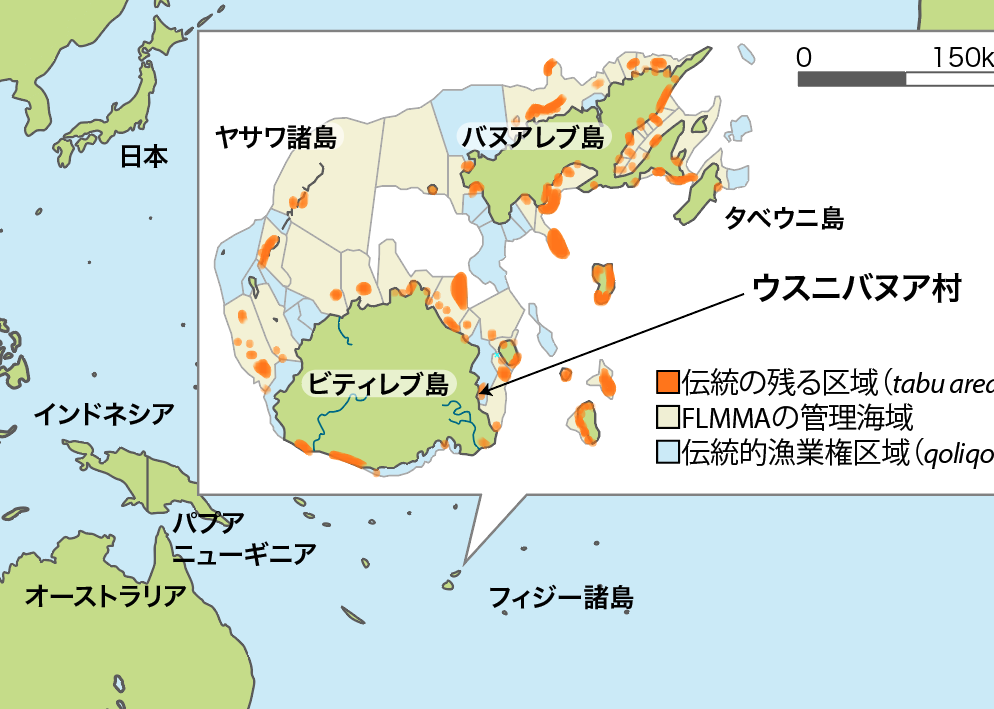

ボトムアップな取り組みの成功例の一つに地域主導型管理海域(Locally Managed Marine Area:LMMA)があります。LMMAはビティレブ島の東岸のウスニバヌア村で1997年に初めて制定され、数年間の指定区域での禁漁と引きつづいての継続的な管理が決まりました。効果は大きく、漁民は獲れる魚のサイズの拡大と漁獲量の増加を実感でき、平均月収も実施前の430フィジードル*から、2006年には990フィジードルに上がりました。

ウスニバヌア村における成功によってLMMAの取り組みは国内で急速に拡がり、政府によって取り組みを援助するFLMMA(Fiji

LMMA)ネットワークが生まれました。現在では国内に466の海洋保護区が制定されています(下図参照)。

フィジーには、村の長が亡くなってから100日間漁が禁止される伝統のある区域(tabu areas)があります。FLMMAはこのような伝統的な漁業権をもつ区域(qoliqoli)への漁獲圧力の緩和も目的にしています。

LMMAネットワークは周辺諸国に拡がりを見せ、私の関心もフィジー国内のサンゴやカニ、藻貝類の管理、ナマコ再生事業、真珠養殖、持続可能なツーリズムのみならず、ソロモン諸島のイルカ漁、バヌアツの伝統的な食糧保存技術、パラオの海洋保護区などへと拡がっています。LMMAの成功、拡大の「マジック」の種明かしをめざしています。

フィジーの位置と地域主導型管理海域

地域の人とスクラムを組んで

2016年1月には地域環境知プロジェクトの国際活動の一環として、沿岸資源の共同管理における科学と社会の関係を議論するワークショップをフィジーで開催しました。国内各地からきてくれた参加者に謝礼を直接渡すため、大量の現金を持ち運ばねばならず、身の安全が不安になりました。

地域コミュニティ、地方政府、NGO、ツーリズム、高等機関などにかかわるさまざまな人びとが参加してくれました。彼らはフィジーの沿岸資源の利用と管理について、豊富な知識や広範な見通しをもっています。チャレンジングな企画でしたが、地域の問題を解決するための協働のしくみづくりや過程について、見識や見通しを共有することができたと感じます。私自身もさまざまな人びとから学び、よい経験になりました。またワークショップを行ない、資源管理の助けになりたいと思います。

研究の成果で社会にインパクトを与え、沿岸地域での研究方法や技術をさらに進展させたいと思います。島の社会生態系の管理について、地球研と太平洋諸国のよりよい結びつきに貢献できればと願っています。

(三木弘史翻訳)

* 1フィジードルは約51円(2016年5月現在)

沿岸資源の管理に携わっているフィジーの科学者たちと。産卵期のカワカワ(ハタ科の魚類)を食べたり、売買したりしないことを自分たちで決めた(左端が筆者)。

フィジーでのワークショップの参加者たちと。国内あるいは国外でこのようなワークショップをもっとしたいと言ってくれた(筆者は右から7人め)

KITOLELEI, Jokim Veu

専門は水産資源管理。2015年4月から地域環境知プロジェクトの研究推進支援員。