連載

晴れときどき書評

このコーナーでは、地球環境学にかかわる注目すべき本、おすすめの本、古典などを幅広く取り上げて紹介します。

三村 豊 (地球研研究基盤国際センター研究推進支援員)

無数の変化に富む環境言語をつくり出す能力

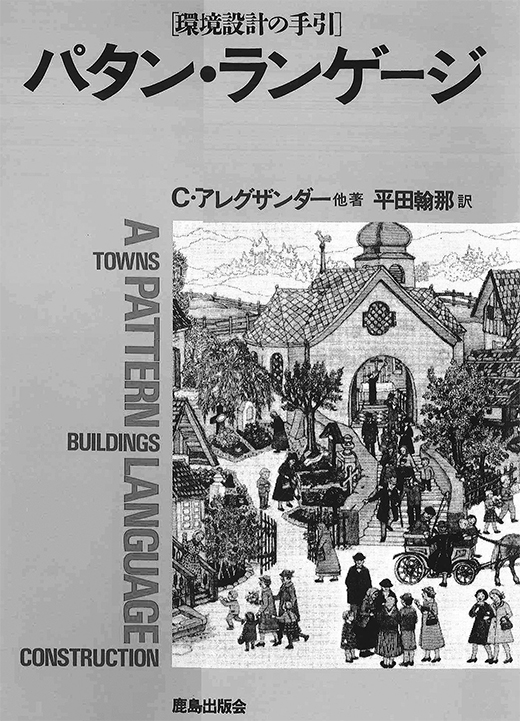

『パタン・ランゲージ──環境設計の手引』

クリストファー・アレグザンダー 著

鹿島出版会、1984年

本書は、建築設計や都市計画に時代を超えて寄与している。同時に、本書の独創性は、パターン・ランゲージという新たな環境言語の提示にある。

アレグザンダーは、パターン・ランゲージとは、建設や計画に用いる言語の一つだと述べ、ランゲージの成分を「パターン」とよばれる実体を用いて説明する。実体とは、空間を構成する要素の一つである。本書では、パターン一つひとつの主成分を図化したダイアグラムが示されており、実体と実体の相互の関係が理解できる。

つまり、ランゲージとはネットワーク型の構造をもち、パターンの相互のつながりが重要である。本書をとおして読者は、「町・建物・施工」という3つのカテゴリーのパターンをいくつか選んで組み合わせる(ランゲージにする)ことで、建物や建物細部の設計図をつくり出すことができる。

パターン・ランゲージは、アレグザンダーの代表的な概念の一つであるが、本書を理解することで容易に設計図ができるとはいいがたい。空間構成における絶対的な価値基準は存在せず、状況によって空間の善し悪しは異なる。そのため、本書はパターンとパターンとをつなぐ価値基準を読者に委ねており、独特な文体と相まって格別に難解な本として知られている。

アレグザンダーは、経歴を見ればわかるとおり、建築学のみならず、数学や認知科学なども専門とする。地球研的にいえば、分野の垣根を超えて「ひとり学際研究」を実践する研究者である。今日、アレグザンダーの概念や理念に共感する者が増え、影響を受けた分野は情報学や物理学、歴史学など多岐にわたる。

パターンをつなげてストーリーを組みたてる

本書は、1977年に出版された『A Pattern

Language』の全訳であり、手引書もしくは辞典のような形式でまとめられている。建築と計画に対する新しいアプローチを述べるシリーズの第2巻にあたり、第5巻を除いて、第6巻まで日本語で翻訳されている。第1巻の『The

Timeless Way of

Building』が理論、第3巻以降が実践として、本書は、建設方法や計画方法を示す具体的なマニュアルとして位置づけられている。本書では、253のパターンそれぞれの本質と問題、それに対する解答が述べられている。留意していただきたいのは、すべてのパターンが成功したわけでないということである。

パターンによって、その真実性や洞察性、確実性などに優劣が示されている。本書を注意ぶかく見ると、パターンの名称の横に*(アスタリスク)印があることに気づくだろう。パターンは、*印が多いほど実体の特質を的確に捉えており、「**」と「*」、「無印」の3つに分類されている。

特質をもっとも的確に捉えている**印のパターンは84あり、残りの169のパターンが、不完全もしくは残された課題とされる。つまり、本書で描かれる253のパターンはごく一部の成功例であり、すべてが完成されたものではない。そのため、アレグザンダーは、253のパターンを糸口に読者が自分自身のランゲージを構築し、発展させることを願っている。

私なりに簡素にアレンジした「パターン・ランゲージ」を説明しよう。たとえば、「泳げる水(71)」をつくるとする。水に目を向けるのであれば、「水への接近(25)」や「池と小川(64)」を参照する。空間的な場の意義に興味があれば、「聖地(24)」などとの関連を参照する。人とのかかわりや建築空間を重視するのであれば、「南向きの屋外(105)」や「格子棚の散歩道(174)」を参照し、さらに、それらをつなぐ「座れるさかい壁(243)」などとの関連を参照する。先に述べたように、パターンは実体であり、一つひとつの実体をつなぎあわせることで文脈(コンテクスト)が生まれる。

パターン・ランゲージとは、きわめて特殊な意味をもつ環境言語である。人間や自然に対する思いやりを考慮して、一つひとつのパターンをつなぐ作業をとおして環境を語ることができよう。余談ではあるが、本書は、子どものころに読んだ、読者の選択によってストーリーがつくり出されるゲームブックを想起させる楽しさがある。

地球環境学への応用

最後に、地球環境学におけるランゲージを考えてみたいと思う。批判されることを覚悟で、あえて、地球環境におけるカテゴリーを示そうと思う。

まず、アレグザンダーは、「町・建物・施工」のカテゴリーを構成するパターンを組み合わせて建物や建物細部をつくるプロセスを示している。地球環境におけるカテゴリーとはなんであろうか。それは、「生態系・生きもの・保全」と表現できるのではないかと思っている。

生態系が循環するなかで人と自然とのかかわりを明らかにしたい。その思いを込めて、私は、「人と自然から見た地球環境の手引」が提案できればと思う。超学際をめざす地球研的思考があれば、この理論を発展させられるのではないだろうか。