―地球研オアシスプロジェクトの事例から―

A challenge to the multi-disciplinary research in collaboration of researchers with different backgrounds of natural/social sciences and humanities

中尾正義(人間文化研究機構・理事)

NAKAWO, Masayoshi (Executive Director, National Institutes for the Humanities)

要旨

地球環境問題の根源的解決を目指して総合地球環境学研究所(地球研)が2001年に京都に創設された。本稿では、「理系と文系の研究者の協働による学際的研究」の例として、地球研の創設と共に実施してきたオアシスプロジェクトを紹介する。同プロジェクトは、水資源が乏しいユーラシア中央部乾燥地帯のオアシス地域における水循環過程の変動に対して、同地の生態系や人間社会・文化・生活形態などの適応性について、同地域の自然系と人間との相互作用を歴史的に評価し、このことを通じて、水資源の利用体系や未来のあるべき人間社会およびその文化を探ろうとしたものである。まず、同プロジェクトの遂行過程で、異分野の研究者が共同で事に当たることによって得られた知見のいくつかを例示する。ついで、その経験で得られた学際研究の問題点や課題を検討して、政治社会学会の指針にある「文理融合型の学際的研究を可能にする新たな視点の再開発」の糧としたい。

はじめに

地球環境問題の解決に向けた学問的基盤形成のために、2001年に地球研(総合地球環境学研究所)が京都に創設された。地球研では、地球環境問題のよって来たる所である人間と自然系との相互作用環の解明をとおして、地球環境学とでもいうべき学問の基盤形成を目指している。そのため、人文・社会系諸学から自然科学にわたる学問分野を総合化し、国内外の大学、研究機関とネットワークを結び、総合的な研究プロジェクトを推進するという方式を採用している。

新たに設立された政治社会学会の学会指針の一つに、「文理融合型の学際的研究を可能にする新たな視点の再開発」が挙げられている。そこで本稿では、理系と文系の研究者の協働による学際的研究のパイロット的な試みである地球研プロジェクトの一つであるオアシスプロジェクトの事例を紹介しつつ、学際的研究の持つ問題点や課題について考えてみたい。

総合地球環境学研究所

「暖かくなる地球」は、研究者を中心として1970年代には既に指摘されていたが、為政者を含む一般の人々が地球温暖化問題として認識するようになったのは1980年代に入ってからである。さらに、この問題が引き金となって、砂漠化の進行、成層圏オゾンの減少、酸性雨の発生、土壌浸食、海洋汚染、生物多様性の消失、森林生態の衰退、水資源の枯渇、異常気象の多発化などさまざまな問題が地球規模で生じてきているという、いわゆる地球環境問題が広く人々の知るところとなった。

この問題への日本政府の取り組みの一つが総合地球環境学研究所の創設であった。初期における研究所創設の構想では、たとえば今後の温暖化予測あるいは温暖化の影響評価などに貢献するような研究を実施する研究所というイメージが強かった。言い換えれば、ある意味では理系の研究所を想定していたようである。

しかし研究所創設に係る検討の中で、理系の学問分野を中心とする研究だけでは地球環境問題の解決にはつながらないのではないかという疑義が出された。というのも、地球環境問題は自然系と人間との相互作用に関わっており、人間の問題を抜きにしては環境問題の根源には迫れないのではないかと考えられたからであった。したがって、新たに創設すべき研究所では、人文・社会系諸学から自然科学にわたる学問分野を総合化することによって、地球環境問題のよって来たる所を明らかにし、その解決へ向けた道筋の探求をおこなう必要があるということになったのである。このことは、仮称ではあるが、検討の初期には「地球環境科学研究所」と呼んでいた研究所が「科学」の字を除いて、最終的には「総合地球環境学研究所」となったことにも反映されている。

総合地球環境学研究所では、初代所長である故日髙敏隆氏の言葉を借りれば「地球環境問題の根源は、自然に挑み、支配しようとしてきた人間の生き方、いいかえれば、ことばの最も広い意味における人間の『文化』の問題である」という認識に基づいている。そして、「自然系と人間との相互作用環の解明」が地球研でまず行うべき研究であると考えられた。このことは、地球研の英語表記として採用した「Research Institute for Humanity and Nature(略称:RIHN)」にも表現されている。

オアシスプロジェクト

事例として取り上げるオアシスプロジェクトは、地球研が創設された直後の2001年度の予備研究を経て、2002年度から2006年度までの5年間で実施されたものである。プロジェクトのタイトルは「水資源変動負荷に対するオアシス地域の適応力評価とその歴史的変遷」で、略称をオアシスプロジェクトという。主たる研究対象地域として、中国西部にある黒河と呼ばれる河の流域を設定した。黒河は、祁連山脈に源頭を持ち、北方に流れてオアシス地帯を潤した後に、沙漠域の末端湖に流入して消失する典型的な内陸河川である。このようなプロジェクトを企画した理由や調査対象地域の選定理由は本稿では割愛するが、その内容・目標は概ね以下のようなものであった。

ユーラシア中央部乾燥地帯のオアシス地域においては、地球規模変動に連動した水資源の時代的変化に加えて、人々の生活の場や生業の形態も歴史的に大きく変化してきた。たとえば、同地域における遊牧産業と農耕産業との共存の時代、あるいは両者が競合した時代などが歴史的に変化してきた。さらに農耕が次第に優勢になる過程において遊牧産業が衰退し、最近では、砂漠化の進行によって農業を基本とする人々の生活基盤も脅かされてきている。オアシスプロジェクトでは、水資源が相対的に乏しい同地域の人間生活を強く規制している水循環過程の変動に対して、そこに成立する生態系や人間社会・文化・生活形態などの適応性について、同地域の自然系と人間との相互作用を歴史的に評価し、このことを通じて、水資源の利用体系や未来のあるべき人間社会およびその文化を探ろうとしたものであった。

具体的には、地球規模の気候変動に起因する、同地域の主たる水資源である山岳地への降水と氷河の融解水という水の供給量変動と、同地域の生業変化の影響も含めて歴史的な水需要の変遷過程を評価することによって、需要と供給の歴史的変遷を解き明かそうとしたものである。そのために、現地における自然科学的調査や社会経済学的調査に加えて、天然試料である各種代替記録媒体の解読と古文書解読などを実施した。つまり、降水量や融解水など水資源量の変動とそれを背景にした地域の人間活動による影響(流出過程における灌漑事業やその結果としての蒸発量の変化など、人間活動による水資源の利用状態の変化による水循環の実態の変動)の歴史を復元し、「水」を軸とした自然系と人間活動との相互作用の歴史的変遷を明らかにしようとするものであった。このことによって、過去の歴史的変遷過程において生まれた同地域の文化や価値観の形成をひもとき、将来の人間社会のあり方に関するヒントを得ることを目標とした。

研究チームの編成

上記の研究を行うためには、水資源量や水利用の歴史的変遷を復元するということが、最初の目標となる。つまり、歴史復元を行うことをタスクとする、歴史復元班なる一つのチームが必要だと考えた。しかしそのチームに属する研究者群の手法となると、歴史的な文書を主たる情報源とする、いわば文系に属するいわゆる歴史学者と、年輪試料や氷試料、湖底堆積物試料などの代替記録媒体と呼ばれる天然試料の分析・解析によって得られる情報を用いる、どちらかと言えば理系に属する研究者とでは全く異なる。 専門が近い分野の研究者毎にグループを作れば、グループ内での検討は比較的容易である。物事に対する考え方や取り組み方が比較的類似しているために、専門用語をある程度使うことによって簡便に意思の疎通を図り、深い議論を行うことができるからである。しかし考えてみれば、歴史的変遷を復元するということは、ありとあらゆる証拠・事実を積み上げ、それらを総合することによって出てくるものであり、その証拠や事実が文書からのものであろうが年輪からのものであろうが関係ないはずである。したがって、手法がいかに異なろうとも、あくまでも歴史復元を行うという共通の意識を持つ単一のチームの存在は欠かせないと考えた。

しかし上述したように、ある程度手法あるいは考え方が近いグループごとの討議は、効率としても、また専門分野ごとの知識の深化のためにも必要である。そこで、歴史復元班を歴史学や考古学を中心とする文系に近いグループと天然試料の分析による歴史復元を目指す理系に属するグループの二つに分けて、専門的検討を要する場合にはそれぞれに研究会を持つというスタイルにした。

この歴史復元班に加えて、現状としての問題を探り、水の循環過程を理解する研究班も必要であった。つまり、現在の降水がどのように河川にあるいは地下水を涵養し、それをどこでどのように利用し、その結果としてどれだけの水が引き続き人々への資源として利用に供されているかという現状としてのプロセスの研究ともいえる。これらの素過程研究あるいは現状分析が必要だと考えたのは、以下のような理由による。

ひとつには、歴史復元に利用できる文書群は時代的に偏在しているという問題がある。具体的にいえば、漢の時代や西夏・モンゴル時代、明代や清代には比較的多くの古文書が残されているが、それぞれの中間に相当する時代には文書の類があまり残されていない。つまり資料が時代的に偏在しているのである。また天然試料についていえば、その存在は空間的にばらばらである。氷試料は当然ながら祁連山を代表とする高山の氷河にしかない。年輪試料も、比較的標高が高い山地の樹林帯でしか得られない場合が多い。逆に湖底堆積物は、流域の最末端部にある湖からしか得られない。これらの天然試料の分析・解析では、時間的には連続的なデータとして得られる場合が多いという利点はあるものの、空間的には離散的にしか得られないのである。

つまり、時間的にも空間的にも離散的であるこれらのデータで、流域全体を対象としつつ、時間的にも連続的な復元をすることは困難だと言わざるを得ない。そこで、水の循環に係る素過程を知ることができれば、モデル解析などの手法を使うことによって、データの抜けている部分をある程度は補うことができると考えたからである。当然のことながら、歴史データの解釈に現状の素過程を理解するということが、きわめて重要であることは言うまでもない。

中華人民共和国成立以降の約50年間をこの素過程解析班が対象とする時間幅として設定した。この期間であれば、国の基本政策やシステム、それに依拠する様々なデータが比較的均一であり、「現状」における問題を理解することに加えて、歴史復元のための解析や検討がやりやすいと考えたからである。

素過程解析班には、気象学や氷河学、水文学、生態学など理系の研究者の協力が必要なことに加えて、特に水の利用状況に関しては、灌漑農業の専門家や文化人類学、社会経済学など、どちらかと言えば人文・社会経済系の分野の研究者も欠くことはできない。しかし歴史復元班と同様に、素過程解析班の場合でも前者と後者ではその手法やアプローチがまったく異なる。前者が様々な観測測器を設置して得られる水の動きに関する量的データを得て分析するのに対して、後者はもっぱらアンケート調査を含む聞き取り調査によるデータを基に解析するという手法を用いる。そこで、特に専門的検討を行う場合には素過程解析班を前者のグループと後者のグループに分けてそれぞれに検討するという体制をとった。

つまり、歴史復元と素過程解析という二つの班を基本として、必要な場合にはそれぞれが二つに分かれて四つのグループとなるという二重の構造にしたのである。

文系と理系の研究者の協働

プロジェクトとして得られた成果は末尾に掲げた参考図書などを参照していただくとして、従来であれば会うことなど全くなかったに違いない異分野の研究者が、オアシスプロジェクトで出会うことによって得られた知見の例をまず見てみよう。以下では、いくつかのケースを並べてある。

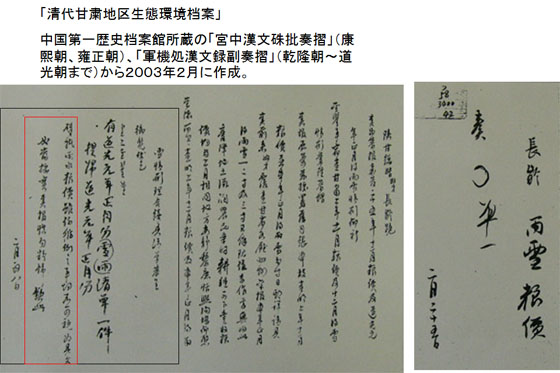

档案資料にある雨量データ

調査研究を中国で実施する以上、中国の研究機関の協力は上可欠である。中国の多数の研究機関や大学に協力していただいたが、その一つに中国第一歴史档案館がある。そこには17~20世紀初めの清代に記された膨大な量の公文書(档案資料)が保管されている。200年以上にわたる清代の状況を記録した垂涎の資料であり、黒河流域の当時を復元するには基本的な資料に違いないと考えた。

しかし当時のわたしは一体どんな内容の資料が公文書として保管されているのか、その中身のイメージが全くなかった。そのようなわたしを啓蒙しようと思ったのか、档案館の責任者の方が、「雨雪糧価」という資料のほんの一部のコピーを運んできてくれた。それを見ると、何年何月何日という日付や場所情報とともに、糧食の値段のほか、雨1寸、雪2寸などという多数の数値データが記載されている。聞けば雨や雪の量の記録だという。現在の我が国で言えば、気象庁が発行している「気象月報」に相当することになる。それらの観測が行われた地点は、黒河流域内およびその周辺に70地点以上もあるではないか。年輪や氷コアの解析による過去の降水量の復元はその分解能がせいぜい一年にすぎないのに比べて、日日のデータがあるということにまず驚いた。しかも観測地点が70点もあれば、降水量分布の図を作ることさえできる。気候復元というよりも、気象を復元する可能性さえあることになる。毎日の天気図を復元することにも相当するのである。

早速、黒河流域およびその周辺に係るこれらデータを膨大な档案館資料の中から選びだし、そのコピーをマイクロフィルムに収めて提供していただくことをお願いしたことは言うまでもない。200年にもわたる70点以上の地点の日々のデータである。提供していただいた資料は莫大な量で、紙に打ち出して製本したところ通常の書棚1架が完全にいっぱいになったほどであった。

その数値を眺めていたときに、雨の量として記載されている数値があまりにも大きいことに気がついた。現在黒河流域に降っている雨の量に比べて遙かに大きな値、ゼロを2つも付けるほどにも大きな数値も散見される。清代の降水量が現在よりも多かったという可能性もないわけではないが、それでも今よりも桁違いに多いとは考えにくい。原因は当時の雨量の観測方法が現在と異なるせいではないかと思われた。いったいどのようにして雨量を観測していたのだろうか。雨の量として記載されている数値は何の数値なのだろうか。歴史に疎いわたしでは、この疑問をどう解決すればよいかという手立てすら見当がつかなかった。

そこで、机を並べて档案資料の整理を担当していた歴史学が専門の若い研究者に「このデータはどのようにして観測・取得したのだろう?」とつぶやいた。彼にすれば、档案資料の存在や内容は常識であったようだが、雨量の観測方法は?という疑問すら持たなかったという。たぶん記載されている数値データそのものを検討するということは、今までの彼の研究対象ではなかったからであろう。

しかし流石に餅は餅屋である。数日すると「こんな資料がありました」といって、探し出した、朝鮮における雨量観測法に関する文献を見せてくれた。それは、現在使われている雨量計と同じ原理で雨量を測定する測器が、朝鮮で世界に先駆けて開発されたことに関するものであった。清朝ではまだそのような雨量計はなかったという。いわゆる雨量計がないとすれば、たぶん降雨後に地面を掘ってどれだけ雨水が土壌に浸透したかを測定したのではなかろうか、という推測をするに到った。これは、雨量を測定する測器が当時にはなかった、ということが確認できたからに他ならない。しかしこれだけでは、これらのデータが本当にこうして測定されたものだという確証はなかった。

しばらくして、別の若手の歴史研究者が档案資料の中に決め手を見つけてくれた。たとえば、康熙六十年四月二十三日の『經筵講官賴都等奏報熏談祈雨情形折』の中に、「二十二日夜半,降大雨一次,復降一陣細雨云云,返回時,仍降小雨,掘土觀之,有一寸餘」とか、「二十一日?鳴時,雨瀟瀟一陣云云,掘土觀之,有一寸濕土」あるいは、「今日?鳴時雨瀟瀟云云,我往返之間,落雨二次,各處掘看,濕有一、二寸上等」といった記載があったのだ。また、康熙六十年六月十三日の『禮部尚書賴都等奏報祈雨得雨情形折』には「十二日亥時二刻電閃雷鳴降大雨,本時正一刻未止。掘地觀之,濕有五、六指深上等」という記載が見つかった。

つまり、「雨が降った後で土を掘ってみたらこれだけの深さだけ湿った土があった」というような記載が多数見つかったのである。こうして、档案に記載されている雨量データは「降雨後に地面を掘ってどれだけ雨水が土壌に浸透したかを測定していた」ということが確認できたのである。

あとは、降雨量と土壌中への雨水の浸透深度との関係さえ分かれば、後者を記録している档案データの数値をもとに、いわゆる雨量として復元することができる。後に、現地の土壌を使った降雨実験や現地での観測をもとに両者の関係を求め、当時の降雨量を復元することができたのであった。

オアシス農業の実態調査

オアシスプロジェクトの中で、オアシスの中で行われている農業の実態を知ることは非常に重要であった。農業の実態とは、ひとつには河川水のうちどれだけの量を灌漑に利用しているか、そのうち、作物の生育に使われた後どれだけが地表から大気へと戻っていくか(蒸発散量)、どれだけが地下に浸透して地下水の涵養に使われているか、などのいわゆる水循環過程の量的把握である。

山岳地からオアシスに流入する河川水の流量やオアシスから下流側への流出量、灌漑のための河川からの取水量などは中国水路部の現地出先機関などが連続的に観測しており、それらのデータは自分たちで測定しないでも中国側から提供してもらえるめどがついていた。問題は灌漑農地からの蒸発散量や地下への浸透量の定量化であった。中国ではこのような観測は実施されていない。そこで、水文学を専攻する大学院生が現地に長期間住み込んで、微気象的な観測や水文学的計測に加えて、種類の異なる作物の葉からの蒸散量や畑地からの蒸発量の測定を行った。

オアシス農業の実態調査のもう一つは、農民の収入構造や作物選定の理由や経緯、そのために必要な灌漑のやり方などの、農作業に係るいわば人間活動に関する調査である。この調査は、文化人類学を専攻する大学院生が、これまた長期間現地に住み込んで実施していた。つまり、素過程解析班に属する、まさに理系と文系の二人が長期間同じ釜の飯を食いつつ、同じ場所でまったく異なる視点での調査を行っていたのであった。以下の話は、後に彼らから聞いた体験談に基づいている。

先にも述べたように、前者は観測測器をオアシスのあちこちに設置して水蒸気量の分布などを計測し、そのデータを定量的に解析することによって、オアシス全体からの蒸発散量を推定しようという試みである。そのためには、代表的な土地利用毎の蒸発散量を推定して、土地利用の分布を知ることによってオアシス全体としての値を推定しようと考えていた。そこで、人間活動を調べる後者に対して、オアシス全体での土地利用の実態把握をして欲しいと希望していた。

これに対して後者は、農民からの聞き取り調査が主たるデータ取得手法である。その手法で全貌を知ることができるのは、せいぜい200人程度の社会にしかすぎない。調査対象であった張掖というオアシスの人口は限定的に絞っても50万人を超える。従来の手法を使ってこれだけの人を対象として調査を行うのは現実的ではないし、上述の水文学的なニーズに応えるのはまず可能ではない。そこで以下のようなやり方を採用したという。

まず聞き取り調査を行う地域範囲を選定する作業を行った。その過程で、農作業を行う社会単位や作物を選定する社会単位、灌漑をおこなう単位などの社会構造が見えてきたとのこと。特に、求められた土地利用を把握するには、村の上の行政単位である郷や鎮が鍵となること、また水利用には灌漑区だけではなく、水路との位置関係が鍵になる、というような知見が得られてきたという。これらの社会構造を把握したうえで、オアシス全体を区分して、聞き取りを行うポイントを選定して50か所前後の地点で聞き取り調査を実施。その結果を、リモートセンシングデータを主として解析していた地理学出身の研究者とも協力して、地図上にプロットしてオアシス全体の土地利用とその変化を理解することができたという。

このことは、文化人類学というバックグラウンドを持つ研究者が、水文学的なニーズに応えるために自らの守備範囲を広げ、いわば社会経済学的な調査手法を自ら開発していった過程が見て取れる。このことは、自らは持っていなかった問題意識を他の分野の研究者から設定されたことによって、自らの手法の利点を生かす新たな課題が拓けたともいえよう。張掖オアシスにおける社会経済学的調査は、中国の研究者を中心とするアンケート調査などとして別途行ってはいたが、異分野の研究者が目的意識を共有することによって、研究者個人がその学問的枠組みを広げることができたという副次的な成果もあったと考えることができる。

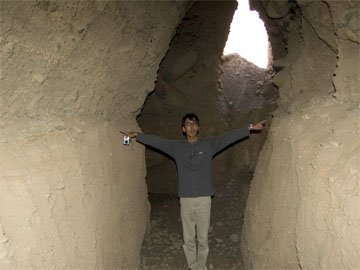

カレーズもどきの発見

カレーズあるいはカナートと呼ばれる乾燥地域に特有の水利施設がある。これは、主として山麓に広がる扇状地の伏流水を地下の水路に集めて下流域で灌漑をおこなうための施設である。一般的には、扇状地の頂部で直径数メートルの竪坑(シャフト)を地下水層まで掘削し、その地点から下流側数十メートルごとに竪坑を掘って、その底をなだらかな傾斜を持った横坑でつなぐ。その横坑に沿って地下水を下流に導き、その横坑が地表に出てきたところで、流れてきた地下水を用いて農地を灌漑するというシステムである。水は重力で流れるため、いったん建設すれば、その後はエネルギーを一切使うことなく、灌漑水を手に入れることができるというすぐれものである。システムの大部分は地下にあるため、その存在はわかり難いが、航空写真や衛星写真などで上から見れば、ほぼ等間隔に並んだ竪坑の入り口の列(シャフト列)として認識することができる。

このシステムは、古くは現在のイランに始まり、広く乾燥・半乾燥地帯に広がったと考えられている。中国のタクラマカン沙漠北縁、新疆ウイグル自治区のトルファンのものはよく知られていて、中国では坎児井と表記されている。このトルファンのものが、ユーラシア中央部に広がる乾燥地帯の中で、最も東に分布するカレーズだと思われていた。

オアシスプロジェクトに参加した地理学出身の若手研究者が、黒河中流域の衛星写真を眺めていたときに、上述したシャフト列ではないかと思われるものをいくつも発見した。トルファンより東では今まで見つかっていないカレーズというものが黒河流域にあるのではないか、ということである。さっそく現地調査に行きたいところだが、それには調査許可や資金の手当て、付帯的準備などそれなりの時間がかかる。

黒河流域に(無いはずの)カレーズがあるのではないかというニュースに素早く反応したのが歴史学出身の若い研究者であった。得意とする古文書類を調べてみたところ、カレーズのことを記載したのではないかと思われる記述が多数見つかった。古くは明の時代からあるとのこと。1394年に曹贇という人物が「崖を穿って岩屋を作り、水を下から次第に上に揚げ」「まっすぐ崖を透過させて地を豊かにした」という。その後清の時代になって、童華という人物が「暗渠(地下水路)を設け、高低差を利用して水を導く」という計画を立て、政府の許可を得て全長3キロを超える地下水路を建設したとのことである。

どうもカレーズがありそうだということで、その後現地に向かった。現地調査でも、リモートセンシング情報と古文書情報の組み合わせは威力を発揮した。カレーズがあるはずの場所は、衛星写真でシャフト列として特定できていたものは、当然ながら、比較的容易に探し当てることができた。しかし、もう一つの古文書情報にある(古い)地理情報を頼りに探した結果、衛星写真では特定できていなかった(シャフト列を持たない)ものを見つけることもできたのである。シャフト列を持たないカレーズ?

そもそも竪坑(シャフト)というものをなぜ掘る必要があるのか。本節の初めに述べたように、水路として利用するのは地下にある横坑であって、竪坑があろうがなかろうが関係ない。竪坑が必要なのは、建設時に横坑を掘るべき深さまで達するためであり、つまりアクセス路という役割が第一義である。次に、横坑を掘った掘削土を搬出する通路という建設に伴う役割がある。そして最後に、地下にある水路を維持するための修理や掃除をするための、これまたアクセス路としての役割があることになる。

現地で見つけたシャフト列を持たないカレーズは、実は竪坑の代りに、水路とは異なる、何本もの別種の横坑の列を持っていたのである。これらのカレーズは河川の河岸段丘に沿って建設されたものであった。従来のように竪坑を掘る代わりに、数十メートルごとの横坑が段丘側に堀り抜いてあった。つまり、水路である横坑へは河岸段丘の壁からアクセスできるのである。掘削土の搬出は従来のカレーズよりも簡単である。段丘側にある横坑から土砂を河に捨てれば良いので、従来のように竪坑を通して地表に持ち上げる必要がないからである。もっとも、このような構造をもつカレーズについては古文書にも記載されており、現地へ行く前からその存在を予想してはいた。

水路である横坑へのアクセス路の入り口が列をなして並ぶ様子は、河岸段丘の対岸から見れば明瞭に見て取れる。しかし、鉛直方向に撮影された衛星写真では見えなかったのである。

これらカレーズをその上流側へと辿ってみたところ、いわゆるカレーズとは大きく違うことが判明した。水路としての横坑の最源頭部つまり取水部にたどり着いてみると、従来のカレーズの水源が地下水であるのに対して、黒河流域のものはすべて河川の上流部で河川水そのものを取水するものだったのだ。したがって、定義の問題ではあるが、いわゆるカレーズとは呼べない可能性もあり、本節の小見出しを「カレーズもどき」とした所以である。

学際的研究の問題点と課題

前章では、異分野の研究者の協働によって生み出された個別の成果をいくつか述べてきたが、ここでは、専門の異なる研究者が共通の問題意識を持ちつつ取り組む学際的研究の持つ課題について考えてみたい。

言葉が通じない

問題点としてよく指摘されるのは、言葉が通じないという点である。確かに、専門が異なる研究者が集う研究会で、特定の分野特有の専門用語を用いれば、当然ながら通じない。しかし、外国語であってもその国にしばらく暮らせばいつの間にかその言語が多少はわかるようになるのと同様に、(専門性に付帯する)言語が異なるということは大きな問題だとは思えなかった。まして、オアシスプロジェクトの全体集会や歴史復元班、あるいは素過程解析班それぞれの研究会など、文系と理系の研究者がともに集う会合では、専門用語をなるべく使わないということに発言者が努力を傾注していたし、つい使ってしまった場合でも臆することなくその意味を質問できる、という雰囲気があったために、まったく問題はなかった。逆に、質問されてその意味をわかりやすく答えられないというケースもあり、その時は、その用語を使った人自身が、自らその意味を問い直す契機になったという効果があった。自らの専門分野の専門用語の使用に慣れすぎていたがために、しっかりその意味を自分自身が把握していなかったということを気付かされた場合もあったのである。

それぞれの専門分野特有の言語の場合はこの通りだが、分野によって同じ言葉で異なる概念を表現する場合もある。この時は、「言葉が通じない」ことが誤解のもとにもなり、共同研究の根源的な問題として顕在化する場合がある。オアシスプロジェクトの場合にはこの問題は感じられなかったが、一般論に拡大する場合には問題となろう。

隣の芝生は青い

それよりも大きな問題は、「隣の芝生は青く見える」という点である。つまり、自らと全く異なる専門の人がもたらす情報は、「真理」に思えるのである。提供された情報の確からしさや、その結論を導く時に設定した仮定などを、専門が異なるが故に自らで吟味することができないがために、その結論だけを信じてしまう。その結論が、自らがそうあって欲しかった「事実」や「結論」の場合には特にそうである。 この弊害を回避するには、一種のピアレビューの場に居合わせる必要がある。つまり、提供された話題をその分野の別の専門家が吟味する場を設定するに如くはない。その結論を導く過程や暗に設定した仮定などを別の専門家が吟味する様子を見ることによって、いかにいい加減な結論なのか、あやふやな仮定に基づいているのかなどを知ることができて、結論の「危うさ」や「確からしさ」を専門外の研究者も実感することができるからである。

言いかえれば、必要な専門分野について、複数の研究者を巻き込んでおくことが肝要である。ある一人の人だけがある分野を代表して参加していれば、その人の論理や結論、彼が見つけた「事実」を誰も吟味できないという状況になり、その「事実」や「結論」が独り歩きすることになるからである。

異なる「作法」

もうひとつ。わたしがオアシスプロジェクトを遂行する過程でよく問題にしたのは、文系と理系では「作法」が違う、という点である。この「作法」についてはやや説明を要する。 文系の研究者が著わす論文や書籍は単著のものが多い。これに対して理系の論文などは、単著のものもあるが、多くの場合複数の著者による共著という形をとる。この違いは、それぞれの学問が目指しているものの違いという本質にかかわっている可能性がある。

一般に、理系の論文等で述べようとするのは、研究の結果として得られた新たな事実の発見であることが多い。これに対して、文系の著作物で表現しようとしているものは、研究の結果として生まれた新たな考え方、視点、枠組みについて、説得性を持って提示することではなかろうか。少なくとも、それを目指しているように感じていた。

前者の場合には、その事実に行きつくために貢献したほとんどすべての人が著者として記載される。その中のだれ一人を欠いてもその事実には行きつかなかったのだから、すべての人がその事実を導き出したことに対する貢献者であると宣言するという意味もあろう。しかし同時に、著者のひとりひとりがその事実が真実であるかどうかに対して責任の一端を担うのである。そのうちの誰かひとりでも間違っていれば、最終的に得られた結論が間違っていたことになるからである。

文系の場合は、事実の発見というよりは、様々な事実を集めて全体を眺めた結果として新たなパラダイムなどを作りだすことができた時に、そのことを著作物で表現し提示しようとするのではないか、と思っていた。文系の「ひとり総合」と言われるゆえんである。その結論を複数の人間の議論の総括として全員が合意した上で導くというよりは、一人で考え、一人で導き出すという方がやりやすいのは言うまでもなかろう。だからこそ、単著での著作物となる。

しかし、理系出身のわたしがオアシスプロジェクトの中で文系の研究者との付き合いが深くなり、その著作物などに触れる機会が増える過程で、文系の場合にも事実の発見のような論文がかなりの部分を占めているということに気がついた。それなのにどうして単著というスタイルに、ある意味ではこだわるのだろうか。そして、その理由が「お作法」ではないかと思い到った次第である。つまり、本来目指しているのは事実の発見のような(しょうもない)ことではなく、斬新な考え方、あるいは概念、パラダイムの提示という高い次元のものでありたいという意欲の表れとして、「作法」を守る、守りたい、と考えるのではなかろうか。

茶道などでもそうであろうが、本来作法というものは、様々な枠組みや要求、合理性などを勘案して作り出されてきたものであろう。しかしいったん出来上がると、それができた時の条件と今の条件とに違いがあろうが無かろうが、守るべきものとして提示される。そして多くの場合、条件が違うからということで作法を無視すれば全体のバランスが崩れてしまう。従来の作法を無視するということは、今の新たな条件に合致するように、関わる事象全体に目配りをして、すべての手続きを再構築する必要が出てくるのである。一から作法を作り直さなければならなくなると言っても良い。つまり、様々な条件を勘案して「どうあるべきか」を一から構築するという大変な作業をするよりも、「こうあるべきである」という、出来上がった作法を順守する方が楽であり、また無難なのである。

学際的研究の課題

文系の研究者にとっての研究は、少なくとも意欲と言う意味では、個々の事実を明らかにするというよりは、「明らかになった多くの事実」をもとにして、新しい考え方や概念、パラダイムを考察するところから始まる。「理系は文系の僕(しもべ)よ」と当時わたしが後輩に当たる理系の研究者にしばしば言っていたのは、そういう意味である。従来の問題は、「明らかになった多くの事実」というものの中に、理系の研究で得られた事実という席がなかったということがまず挙げられるかもしれない。学際的研究のアドバンテージは、文系的手段と理系的手段で得られる両方の事実を積み上げることができるという点であろう。

しかし理系の研究者もただ事実の発見だけを目指して研究してきたわけではない。明らかになった多くの事実をもとに、新しい考え方や概念、パラダイムを提示してきたケースも多々ある。文系でも事実の提示という論文が多いということに気づいてからは特に、理系、文系を問わずおよそ学問には事実の提示という段階と、それらを総合して説得性のある考え方を提示するという段階との二つの段階があると考える方が分かりやすいと思うようになってきた。第二段階を担うのは、背景が文系の分野である研究者である必要もなければ、理系出身の研究者である必要もない。

もちろん、すべての研究者が第二の段階を担う必要があるわけでもない。しかしながら、学際的研究に限られる話ではないが、第二段階の研究を担うことのできる人材が極めて限られているということが問題ではなかろうか。

そう考えれば、学際的研究のもつ課題は、文系、理系を問わず、得られたあるいは明らかになった関連する事実の積み上げの中で、それらを総合的に咀嚼して新しい考え方や概念、パラダイムを、説得性を持って提示するという第二段階の研究をいかに進めるかということであろう。素材となる事実を得る手段が文系の学問であろうが、理系の学問であろうが関係ないのである。

問題が設定されれば、理系的手法で得られようが文系的手法で得られようが、そのことに関連する事実を積み上げ、それらを吟味して設定した課題に迫る、ということである。学際的研究をするということは目的ではない。設定課題の解決に必要な分野の知恵を総動員して対応するというだけのことである。文系的手法による知見だけで事足りる場合も多いし、理系的手法だけで事足りる課題もある。人間について考える課題を設定した場合は前者だろうし、自然の摂理に関する課題の場合は後者であろう。しかし、地球環境問題や歴史の問題など両者に係る課題に対しては総合的に取り組まざるを得ず、両者にまたがらざるを得ない、というだけである。問題があるとすれば、両者の知恵が必要な場合でも、自らが属する従来の分野に閉じてしまいがちである、という点だけであろう。

学際的研究の未来

研究者の世界は同業者組合というか、一種のギルド的な色合いが濃い。外国に行っても、専門が同じ研究者であれば、今まで会ったこともなく、全く知らなかった研究者を突然訪ねても、実に手厚くもてなしてくれる。そして、現在取り組んでいる研究課題や問題の所在、突き当っている壁などについて熱く語るのだ。同種の問題に取り組む「仲間」だという意識が非常に強いのである。ましてや、何回も議論を戦わせたことのある「仲間」であれば、何事であれ多少の無理は聞いてくれる。研究者の世界でも「こね」は大切なのである。

オアシスプロジェクトに参加した若い研究者の多くが口を揃えて、専門が全く異なる多くの仲間と知り合えたことが最も有意義だったという。彼らの中では、従来の専門分野を突き詰めて、その分野の碩学への道を突き進む人もいるであろう。その場合でも、その世界とは全く無縁と思われる分野の研究者とともに過ごした経験は、必ずやその糧となるに違いない。とりわけ、前節で述べた第二段階の研究には、一つの分野の中の問題であっても、いわゆる「教養」は欠くべからざるものだからである。その場合は特に、具体的に何かを知りたいことが生じたときに、多くの分野の研究者に「こね」があるということは実に強力な武器を持っていることになるのだ。

人によっては学際的研究の道を進むかもしれない。オアシスプロジェクトでの経験では、若い人は実に柔軟だということをとても強く感じた。ある程度出来上がった研究者に比べて、異分野の学問に対する理解も早いし、自らの専門とは違う世界に打って出て、従来の専門に加えて第二の専門分野を習得しようと考える人も現れる。

オアシスプロジェクトの最大の成果の一つは、これらの若者が生き生きと育って来てくれたことではなかろうか。こう考えると、文系と理系の研究者の協働による学際的研究の未来は実に明るい。

参考図書

アジア遊学 2007 『特集:地球環境を黒河に探る』 勉誠出版

井上充幸、加藤雄三、森谷一樹 編・著 2007 『オアシス地域史論叢ー黒河流域2000年の点描ー』 松香堂

小長谷有紀、シンジルト、中尾正義 編・著 2005 『中国の環境政策ー生態移民ー』 昭和堂

沈衛栄、中尾正義、史金波 編・著 2007 『黒水城人文与環境研究(黒水城人文与環境国際学術討論会文集)』 中国人民大学出版社

中尾正義 編・著 2011 『オアシス地域の歴史と環境ー黒河が語るヒトと自然の2000年』 勉誠出版

中尾正義、フフバートル、小長谷有紀 編・著 2007 『中国辺境地域の五〇年ー黒河流域の人びとから見た現代史』 東方出版

日高敏隆、中尾正義 編・著 2006 『シルクロードの水と緑はどこへ消えたか?』 昭和堂

(政治社会学会年報ー政治社会論叢(2012年)、創刊号より)

(カレーズもどき内部の写真:渡辺三津子氏撮影・提供)