丂

偼偠傔偵

儐乕儔僔傾拞墰晹偵峀偑傞姡憞紛噲鎮蛠A偐偮偰偼楌巎偺昞晳戜偱偁偭偨丅條乆側梀杚掗崙偑岎嶖偟丄傑偨丄擾嬈傪庡偲偡傞拞壺掗崙偲峈憟傗梈榓傪孞傝曉偟偰偒偨峀戝側抧堟偱偁傞丅扤傕偑抦傞僔儖僋儘乕僪偼偙偺抧堟傪搶惣偵娧偄偰怢傃偰偍傝丄偦偙傪捠偭偰搶惣偺暥暔丄傂偄偰偼暥壔偑岎棳偟丄偦偺偙偲偵傛偭偰怴偨側恖娫偺暥壔傪惗傒弌偟偰偒偨偲偙傠偱偁傞丅偟偐偟傢偢偐偺崀悈偟偐側偄摨抧堟偱偼丄恖乆偵偲偭偰悈偺妋曐偑偒傢傔偰廳梫偱偁傞丅杮復偱偼丄嵟嬤悈偺屚妷偑栤戣偲側偭偰偒偨拞崙惣晹傪拞怱偵丄偦偙偱偺悈弞娐偺幚懺傪奣娤偡傞丅

侾丂崀悈検暘晍偲昘壨偺栶妱

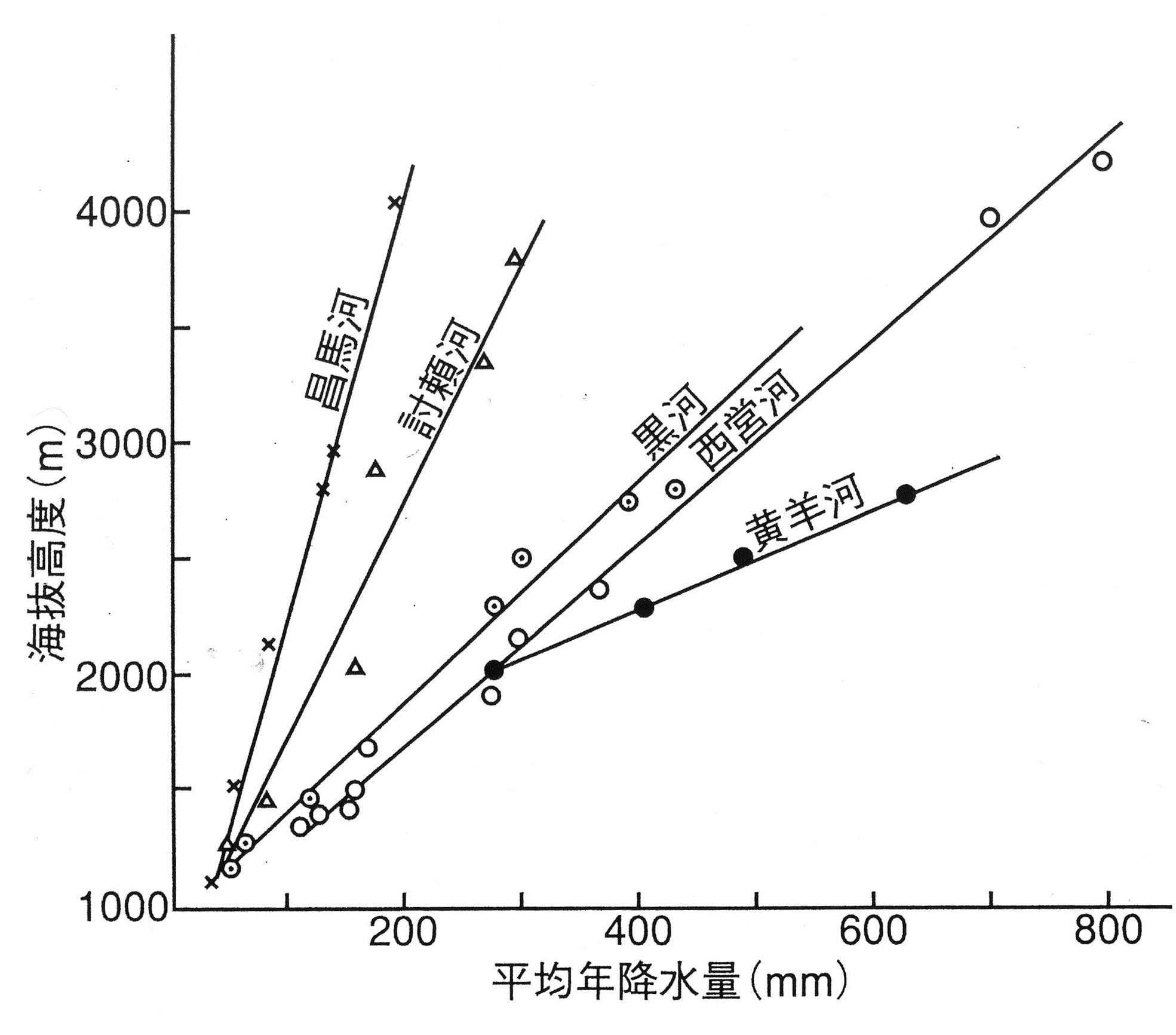

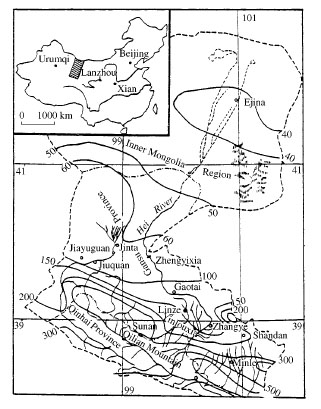

拞崙惣晹偺姡憞紛噲鎮艂鄟A傢偑崙偲摨條偵崀悈検偼昗崅偑崅偔側傟偽側傞傎偳憹壛偡傞丅恾1偵帵偟偨偺偼丄拞崙惣晹偵偁傞壨惣夞楲乮壨惣捠楲偲傕偄偆乯晅嬤偱偺崀悈検偺崅搙暘晍偱偁傞丅

恾1丂擭娫崀悈検偺崅搙暘晍丅拞崙惣晹丄孷楢嶳柆偐傜杒傊棳壓偡傞壨愳増偄偵應掕偟偨擭娫崀悈検偺暘晍乮崅丒梜乮1985乯傪彂偒捈偟偨傕偺乯丅

恾1偵帵偟偨壨偼偡傋偰偦偺尮傪孷楢嶳柆偺嶳拞偵敪偟偰杒棳偟丄僔儖僋儘乕僪偑捠偭偰偄傞壨惣夞楲傪墶愗偭偰嵐敊偺拞偵徚偊傞揟宆揑側撪棨壨愳偱偁傞丅懡偔偺僆傾僔僗搒巗偑揰嵼偡傞壨惣夞楲偺暯嬒昗崅偼1000儊乕僩儖掱搙偱丄偦偙偱偺擭娫崀悈検偼100儈儕偁傑傝丄傢偑崙偺廫暘偺堦偵傕傒偨側偄検偱偁傞丅偟偐偟昗崅偑憹壛偡傞偵廬偭偰崀悈検偼傎傏捈慄揑偵憹壛偟丄壨偵傛偭偰堎側傞偑丄昗崅3000儊乕僩儖偐傜4000儊乕僩儖偲傕側傞偲丄擭娫崀悈検偼200儈儕偐傜800儈儕偵傕払偡傞丅

孷楢嶳柆偺曯乆偼昗崅6000儊乕僩儖傪挻偊傞傕偺偑懡偔丄嶳捀晅嬤偵偼昘壨偑敪払偟偰偄傞丅昘壨偼丄崀傝愊傕偭偨愥偑帺傜偺廳偝偱埑弅偝傟偨昘偱丄廳椡偵傛偭偰備偭偔傝偲掅偄傎偆傊偲棳傟傞丅棳傟壓偭偰昗崅偑掅壓偡傞偵偮傟偰婥壏偑崅偔側傞偨傔備偭偔傝偲梈偗偼偠傔丄偮偄偵偼昘偑梈偗偰側偔側偭偰偟傑偄昘壨偺枛抂偑偱偒傞丅恾2偵丄孷楢嶳柆偵偁傞7寧1擔昘壨偺枛抂偺幨恀傪帵偡丅

恾2丂7寧1擔昘壨丅昘壨枛抂偐傜梈夝悈偑棳弌偟偰偄傞條巕偑傢偐傞丅

昘壨偼婥壏偑忋徃偡傞壞婫傪拞怱偵偦偺梈夝悈傪嫙媼偡傞丅偟偨偑偭偰丄嶳妜抧偐傜棳傟弌傞壨愳悈検偺曄摦偼丄崀悈検偵壛偊偰丄昘壨偐傜嫙媼偝傟傞梈夝悈検偺曄摦偵埶懚偡傞丅

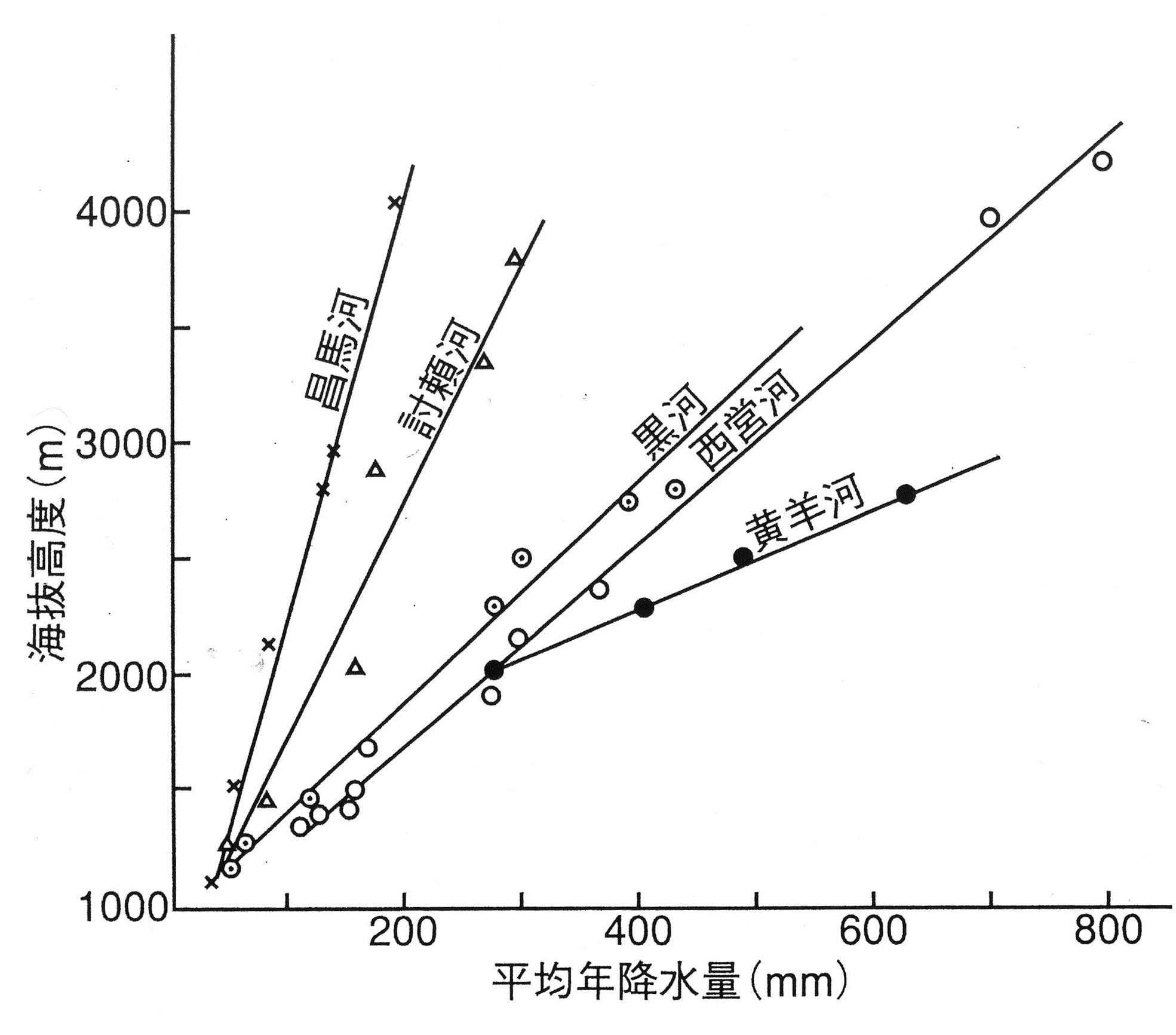

偱偼偄偭偨偄昘壨偐傜偺梈夝悈偼壨愳棳検偺偆偪偳偺掱搙傪愯傔偰偄傞偺偩傠偆偐丅偦偺妱崌偼傕偪傠傫壨偵傛偭偰傕堎側傞偑丄摨偠壨偱偁偭偰傕婥徾忦審偵傛偭偰曄壔偡傞偨傔枅擭摨偠偱偼側偄丅浝浤嶳柆偐傜杒棳偟偰僞僋儔儅僇儞嵐敊傊偲棳傟偩偡嬍棿歕廦(儐儖儞僇僔儏)壨偲崕棦夒(働儕儎)壨偵偍偗傞昘壨梈夝悈偺婑梌傪35擭娫偵傢偨偭偰挷傋偨寢壥傪恾3偵帵偡乮Ujihashi and Kodera, 2000乯丅

恾3丂嬍棿歕廦壨(仜)偲崕棦夒壨(仠)偺棳検偵懳偡傞昘壨梈夝悈偺婑梌乮Ujihashi and Kodera, 2000乯丅

丂

偳偪傜偺壨偱傕昘壨梈夝悈偼暯嬒偡傟偽慡壨愳棳検偺敿暘埲忋偵傕払偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅偦偺婑梌棪偼20亾偐傜90亾傑偱偺斖埻偱擭偵傛偭偰旕忢偵戝偒偔曄摦偟偰偄傞丅偙偺婜娫拞丄崀悈検偑堎忢偵懡偐偭偨偺偼1972擭偲1988擭丄1989擭偱丄偦傟偵懳墳偟偰丄昘壨梈夝悈偺婑梌棪偑戝偒偔尭彮偟偰偄傞丅偟偐偟1981擭傗1982擭偺崀悈検偼傎傏暯擭暲傒偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢婑梌棪偼忋婰偺3儠擭偺抣偵嬤偄傎偳掅壓偟偰偍傝丄偙傟傜偺擭偵偼昘壨梈夝検偑彮側偐偭偨偨傔偱偁傠偆偲巚傢傟傞丅

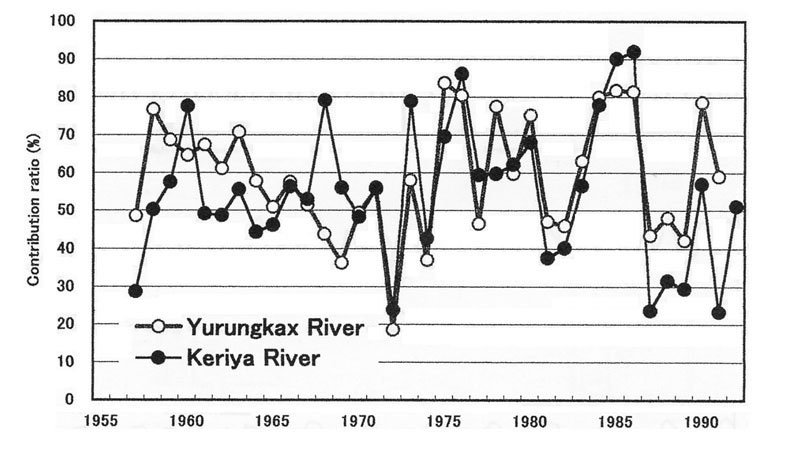

恾4偵帵偟偨偺偼丄僷儈乕儖崅尨偺惣懁偵偁傞僛儔僽僔儍儞壨偵偍偗傞壨愳棳検偲昘壨梈夝悈検偺擭乆曄摦偱偁傞丅僛儔僽僔儍儞壨偺応崌偼慡壨愳棳検偵懳偡傞昘壨梈夝悈偺婑梌棪偼奣偹30亾掱搙偱偁傞丅嬍棿歕廦壨傗崕棦夒壨偺応崌偺敿暘掱搙偩偑丄偦傟偱傕丄儐乕儔僔傾拞墰晹偺姡憞紛噲鎮蓚▊膫蛠A悈弞娐偵偍偗傞昘壨偺栶妱偑戝偒偄偙偲偑傢偐傞丅

恾4偱偼慡壨愳棳検偲昘壨梈夝検偺曄摦僨乕僞偵僼傿僢僩偡傞傛偆偵堦師夞婣捈慄偑堷偄偰偁傞丅夁嫀50擭梋傝偺婜娫偵丄壨愳棳検偼傎偲傫偳曄壔偟偰偄側偄偑丄昘壨梈夝検偼師戞偵尭彮偟偰偒偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅偙偺偙偲偼丄嵟嬤偺壏抔壔偵傛偭偰昘壨柺愊偑弅彫偟偰偒偰偄傞偙偲傪埫帵偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅偙傟偵偮偄偰偼屻弎偡傞丅

恾4丂僛儔僽僔儍儞壨偺擭娫棳弌検偲昘壨梈夝悈検丅扨埵偼t乛昩偱偁傞丅Konovalov (1985; 1997)偺僨乕僞傪婎偵偟偰偄傞丅

愄傕崱傕懡偔偺恖偑曢傜偟偰偄傞偺偼擭娫崀悈検偑100儈儕慜屻偐偦傟偵傕枮偨側偄僔儖僋儘乕僪増偄偺僆傾僔僗偍傛傃偦偺廃曈偱偁傞丅偟偨偑偭偰恖乆偑巊偭偰偄傞偺偼偦偺応強偵崀傞塉偲偄偆傛傝偼丄嶳妜抧傊偺崀悈偁傞偄偼昘壨偺梈偗悈偑壨愳偁傞偄偼抧壓悈偲偟偰棳傟偰壓偭偰偔傞悈偱偁傞丅

俀丂僆傾僔僗抧堟偱偺悈棙梡

嶳妜抧偐傜棳壓偟偰偒偨悈偼丄恖岥偑廤拞偟偰偄傞僆傾僔僗抧堟偱懡検偵徚旓偝傟傞丅杮愡偲師愡偱偼丄拞崙惣晹偺惵奀徣偲娒弆徣偍傛傃撪栔屆帺帯嬫偵傑偨偑傞崟壨偺棳堟乮恾5丄柺愊丗栺13枩暯曽僉儘儊乕僩儖乯傪椺偵偲偭偰尒偰傒傛偆丅

恾俆丂崟壨棳堟偺暯柺恾偲崀悈検暘晍乮Wang and Cheng乮1999乯傪彂偒捈偟偨傕偺乯丅摍崅慄偼擭娫崀悈検偱偁傞丅

崟壨偼丄擭娫崀悈検偑500儈儕傪挻偊偰偄傞撿偺孷楢嶳柆傪悈尮偲偟偰杒棳偟丄僔儖僋儘乕僪増偄偺戙昞揑側僆傾僔僗偱偁傞挘漷傪捠偭偰偝傜偵杒棳偟丄撪栔屆帺帯嬫偺撪棨屛偵徚偊傞揟宆揑側撪棨壨愳偱偁傞丅嶳妜堟偐傜僆傾僔僗堟傊偺弌岥偱偁傞棊轵嫭偵偼悈暥娤應強偑偁偭偰壨愳棳検傪儌僯僞乕偟偰偄傞丅棊轵嫭偱偼丄挘漷傪娷傓廃埻偺僆傾僔僗偱偺燇燆擾嬈偺偨傔偵崟壨偐傜懡検偺悈傪庢悈偟偰偄傞丅僆傾僔僗堟偐傜偝傜偵壓棳偺嵐敊堟傊偺弌岥偱偁傞惓媊嫭偵傕悈暥娤應強偑偁偭偰壨愳棳検傪儌僯僞乕偟偰偄傞丅

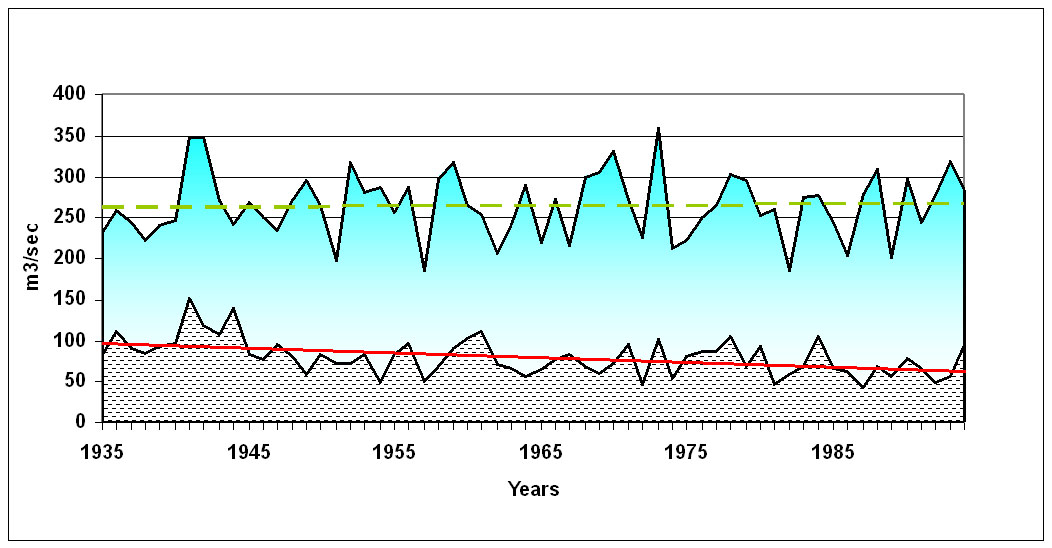

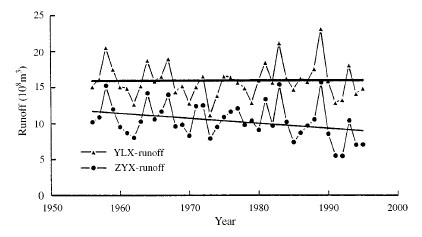

夁嫀40擭梋傝偺棊轵嫭偍傛傃惓媊嫭偱偺棳検娤應寢壥傪恾6偵帵偡丅嶳妜堟偐傜僆傾僔僗堟傊偺棳擖検乮棊轵嫭偱偺應掕乯偼1950擭戙偵偼擭娫16壄僩儞掱搙偱偁偭偨傕偺偑偄偔傇傫憹壛偟偰1990擭戙偵偼17壄僩儞嬤偔偵側偭偰偄傞丅偙偺抣偲丄僆傾僔僗堟偐傜嵐敊堟傊偺棳弌検乮惓媊嫭偱偺應掕乯偲偺嵎偑僆傾僔僗堟偱徚旓偝傟偨悈偺検偲偄偆偙偲偵側傞丅嵐敊堟傊偺擭娫棳弌検偼丄1950擭戙偵偼12壄僩儞掱搙偱偁偭偨傕偺偑丄1990擭戙偵偼8壄僩儞埵偵側偭偰偍傝丄40擭娫偱栺嶰暘偺擇掱搙偵傑偱尭彮偟偰偄傞丅偮傑傝丄僆傾僔僗堟偱偺悈徚旓検偑1950擭戙偵偼4壄僩儞乛擭偱偁偭偨偺偵懳偟偰1990擭戙偵偼偦偺x2埲忋偺俋壄僩儞乛擭傊偲媫憹偟偨偙偲偵側傞丅尵偄姺偊傞偲丄嵟嬤偱偼丄嶳妜堟偐傜僆傾僔僗堟傊棳擖偡傞壨愳悈偺敿暘傪僆傾僔僗堟偱徚旓偟偰偟傑偄丄巆傝偺敿暘傪壓棳懁傊曻棳偡傞傛偆偵側偭偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅

恾6丂嶳妜堟偐傜僆傾僔僗堟傊偺擖傝岥偱偁傞棊轵嫭乮仯乯偲僆傾僔僗堟偐傜嵐敊堟傊偺弌岥偱偁傞惓媊嫭乮仠乯偱娤應偟偨擭娫棳検(壄僩儞乛擭)偺曄壔乮Wang and Cheng, 1999乯丅幚慄偼偦傟偧傟偺娤應抣偵懳偡傞堦師夞婣捈慄偱偁傞丅

壨惣夞楲偱嵟傕婯柾偺戝偒偄挘漷僆傾僔僗偺恖岥偼丄1950擭崰偼60枩恖埵偱偁偭偨傕偺偑1990擭崰偵偼栺x俀傊偲憹壛偟偨丅偦偺偨傔傕偁偭偰丄1950擭崰偵偼800km俀偱偁偭偨燇燆擾抧柺愊偼1990擭崰偵偼2500 km俀偲x俁埲忋偵峀偑偭偨丅偙傟偵偲傕側偄丄偦傟傑偱擾嬈梡燇燆偺偨傔偵偼傎偲傫偳巊傢傟偰偙側偐偭偨抧壓悈偺梘悈検偑媫憹偟偰偒偨丅1980擭戙偵偼0. 6壄僩儞乛擭偩偭偨梜悈検偼1999擭偵偼3.7壄僩儞乛擭偲傢偢偐20擭娫偱x6偵払偡傞傑偱偵傕側偭偨丅 抧壓悈梜悈検偺憹壛偼丄忋偵弎傋偨傛偆側恖岥憹壛偵偲傕側偆擾峩抧柺愊偺憹壛偲偄偆扨弮側棟桼偩偗偱偼側偄丅崟壨棳堟偺悈忋懌傪夝徚偡傞偨傔偵偼嶳榌堟偺熂梴椦傪曐慡偡傞偙偲偑娞梫偱偁傞偲峫偊傜傟丄偦偺偨傔偵偼嶳榌堟偱怷椦傪峔惉偡傞栘乆偺夎傪怘傋偰偟傑偆壠抺偺曻杚傪傗傔偝偣傛偆偲偄偆曽恓偑懪偪弌偝傟偨丅偦偙偱丄庡偲偟偰曻杚偱惗寁傪棫偰偰偄偨嶳榌堟偺杚柉傪僆傾僔僗抧堟廃曈偵堏廧偝偣丄偦偙偱丄抺幧撪偱壠抺傪帞堢偡傞杚抺嬈傊偲揮姺偝偣傛偆偲偄偆乽惗懺堏柉苽瓖魝獛缼{偝傟偰偒偨丅偙偺惌嶔偵廬偭偰曻杚偐傜抺幧帞堢傊偲揮姺偟偨杚柉偼丄壠抺偺帞椏傪怴偨偵惗嶻偟側偗傟偽側傜側偔側偭偰偒偨丅偟偐偟壨愳悈偺棙梡偵娭偟偰偼丄埲慜偐傜壨愳悈傪棙梡偟偰偒偨擾柉偵堦庬偺悈棙尃偑愝掕偝傟偰偄傞偨傔偵丄怴嶲幰偲偟偰偺杚柉偵偼妱傝摉偰傜傟偢丄斵傜偼墲乆偵偟偰偩傟偱傕棙梡壜擻側抧壓悈偵棅傞偙偲偵側傞丅偙偺傛偆側帠忣偱丄燇燆偵傛傞帞椏嵧攟偺偨傔偺抧壓悈梘悈検偑媫憹偟偰偒偨偺偱偁傞乮儅僀儕乕僒丄2004丟拞懞丄2005丟拞旜丄2005乯丅

挘漷僆傾僔僗偺悈棙梡偵娭偡傞忋婰偺悢帤傪傑偲傔偰惍棟偟偨偺偑昞1偱偁傞丅

昞1丂挘漷僆傾僔僗偱偺悈棙梡丅

庢悈検(棊轵嫭偲惓媊嫭偱偺棳検偺嵎)偵懳偡傞擾嬈梡悈検偺妱崌偼1995擭偺摑寁僨乕僞偵婎偯偄偰97亾偲偟偰偄傞乮郚丒揷丗2001乯丅燇燆悈検偼悈崅偲偟偰帵偟偨丅

| 棳検偺嵎 | 擾嬈梡悈 | 梘悈検 | 峩抧柺愊 | 燇燆悈検 | |

| 擭 | 壄僩儞乛擭 | 壄僩儞乛擭 | 壄僩儞乛擭 | 倠倣俀 | 倣/擭 | 1950 | 4 | 3.9 | 0 | 800 | 0.48 | 1990 | 9 | 8.7 | 2 | 2500 | 0.43 |

庢悈偝傟偨壨愳悈偺戝晹暘偼峩抧偺燇燆梡偵巊傢傟傞丅庢悈検 (棊轵嫭偲惓媊嫭偱偺棳検偺嵎)偵懳偡傞擾嬈梡悈検偺妱崌偼丄擭偵傛偭偰堘偆偐傕偟傟側偄偑丄郚偲揷乮2001乯偵傛傟偽97亾偲偺偙偲偱偁傞丅壨愳偐傜庢悈偟偨擾嬈梡悈検偲抧壓悈梘悈検偲偺崌寁傪峩抧柺愊偱妱偭偨抣傪悈崅偲偟偰燇燆悈検乮燇燆偺偨傔偵峩抧偵嶶晍偝傟偨悈偺検乯偺棑偵帵偟偨丅1950擭偲1990擭偦傟偧傟偵0.48儊乕僩儖偍傛傃0.43儊乕僩儖偲偄偆抣偑摼傜傟偨丅峩抧柺愊偺戝暆側憹壛偵捛偄偮偐側偄壨偐傜偺庢悈検偺憹壛忋懌傪堜屗悈偺梘悈偱曗偭偨偨傔偐丄燇燆悈検偼1950擭偲斾傋偰1990擭偱傕戝偒偔偼尭彮偟偰偄側偄丅偄偔傇傫尭彮偟偰偄傞偺偼丄燇燆悈楬偺夵廋側偳偵傛傝丄抧壓傊偺怹摟検傪尭傜偡偙偲偵傛偭偰丄悈偺棙梡岠棪傪忋偘偨岠壥偲峫偊傜傟傞偐傕偟傟側偄丅

忋婰偺娙扨側寁嶼偼丄壨偐傜庢悈偟偨悈偼堦搙偩偗燇燆偵巊傢傟傞偲偄偆壖掕偵婎偯偄偰偄傞丅偟偐偟尰幚偵偼丄梡偄傜傟偨悈偑抧柺偵偟傒偙傒嵞傃壨傊栠傞偲偄偆尰徾偑偁傝丄偦偺応崌偼丄壓棳懁偱嵞搙偦偺悈傪庢悈偡傞偲偄偆丄悈偺嵞棙梡尰徾偑惗偠傞丅崟壨棳堟偺応崌偙偺嵞棙梡棪偲偱傕偄偆妱崌偼栺1.1偔傜偄偱偁傠偆偲悇掕偝傟偰偍傝乮Cheng and Wang, 1994乯丄偦偆偡傞偲丄燇燆悈検偼1950擭偲1990擭偦傟偧傟偵丄0.53儊乕僩儖偍傛傃0.48儊乕僩儖偲側傞丅

Tsukamoto et al.乮1995乯偼丄挘漷僆傾僔僗偺戙昞揑側嶌暔偺傂偲偮偱偁傞彫敒偺敤乮彫敒偺廂妌屻偼摛傪嵧攟乯偱丄擭娫偁偨傝偺忲敪嶶検傪1991擭偐傜1992擭偺2擭娫偵傢偨傝墧捈僾儘僼傽僀儖朄偱娤應偟偰0.535倣乛擭偲偄偆寢壥傪摼偰偄傞丅偟偐偟丄燇燆悈偵壛偊偰峩抧偵偼崀悈偑崀傝拲偄偱偄傞丅挘漷偵偍偗傞擭娫崀悈検偼丄擭偵傛偭偰傕堎側傞偑丄偍偍傛偦0.1儊乕僩儖乣0.2儊乕僩儖偱偁傞丅Tsukamoto et al.乮1995乯偑娤應偟偨1991擭偲1992擭偵偍偗傞挘漷偺傗傗忋棳偵偁傞棊轵嫭偱偺娤應偱偼暯嬒0.175m偲偄偆擭娫崀悈検偑摼傜傟偰偄傞丅堦斒揑偵丄傔偭偨偵塉偺崀傜側偄姡憞紛噲鎮虄I傾僔僗堟偱偼丄崀悈偺傎偲傫偳偼抧柺偵偟傒偙傑偢偦偺傑傑忲敪偟偰偟傑偆応崌偑懡偄偺偱丄擭娫忲敪嶶検0.535儊乕僩儖偐傜崀悈偑偁傞偨傃偵忲敪偟偨偲峫偊傜傟傞0.175儊乕僩儖傪嵎偟堷偄偨0.36倣乛擭掱搙偑丄峩抧傊嶶晍偟偨燇燆悈偐傜偺忲敪嶶検偩偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺抣偼擭娫偁偨傝偺燇燆悈検偱偁傞0.43儊乕僩儖乣0.47儊乕僩儖偲斾傋傞偲偦偺8妱掱搙偲偄偆偙偲偵側傝丄巆傝偺2妱掱搙偑搚忞偵偟傒偙傫偱丄抧壓悈傪熂梴偟偰偄傞偲偄偆姩掕偵側傞丅傕偭偲傕忋婰偺寁嶼偼偐側傝奣棯偺悢帤傪梡偄偰偄傞偨傔偵丄惓妋側抣偲偄偆傢偗偱偼側偄偑丄僆傾僔僗抧堟偱偺悈棙梡偺幚懺偼奣偹棟夝偱偒傞偲巚偆丅

燇燆悈偑抧壓悈傪熂梴偟偰偄傞偙偲偵壛偊偰丄摉慠丄壨愳悈傕抧壓悈傪熂梴偟偰偄傞偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅偨偟偐偵壨愳廃曈偺抧壓悈埵偼崅偔丄壨偐傜棧傟傞偵偮傟偰抧壓悈埵偑掅壓偟偰偄偔偙偲偑娤應偝傟偰偄傞乮Taniguchi et al., 1995乯丅

燇燆悈傗壨愳悈偼抧昞柺偵懚嵼偟偰偄傞娫偵嫮偄擔幩偵傛偭偰寖偟偔忲敪偡傞偺偱丄偦偺墫暘擹搙傗摨埵懱慻惉偼偲傕偵帪娫偲偲傕偵憹壛偡傞孹岦偑偁傞丅偟偐偟丄Taniguchi et al.,乮1995乯偼丄摨埵懱慻惉偑曄壔偡傞偵傕偐偐傢傜偢揹婥揱摫搙偑傎傏堦掕偵曐偨傟傞抧壓悈偺僌儖乕僾傪尒弌偟丄嶳妜抧偱宍惉偝傟偨廳偄摨埵懱偺娷桳斾偑彫偝偄抧壓悈偑崿崌偟偰偄傞偣偄偱偼側偄偐偲悇掕偟偰偄傞丅

怺堜屗偱嵦庢偝傟偨抧壓悈偵偼丄嶳妜抧偱尰嵼崀偭偰偄傞崀悈傛傝傕廳偄摨埵懱偑偼傞偐偵彮側偄傕偺偑偁傞丅偙偺偙偲偼丄尰嵼偺崀悈偑偦偺抧壓悈偺婲尮偱偁傞偲偟偰偼峫偊偵偔偔丄尰嵼傛傝傕姦偄帪婜偨偲偊偽彫昘婜偵嶳妜抧偱崀偭偨崀悈偑婲尮偱偁傞壜擻惈偑偁傞丅偦偆峫偊傞偲丄怺偄抧壓悈偺宍惉偵偼彮側偔偲傕昐擭埲忋丄悢昐擭偲偄偆帪娫偑昁梫偩偲偄偆偙偲偵側傞丅

俁丂嵐敊堟偱偺悈偺徚幐

僆傾僔僗抧堟偱徚旓偝傟側偐偭偨巆傝偺悈偼惓媊嫭傪捠偭偰壓棳偺嵐敊堟傊偲棳傟偰偄偔丅崟壨偺応崌丄嵟嬤偱偼擭娫偁偨傝9壄僩儞傎偳偱偁傞丅偙偺悈偼棳傟壓傞偵偟偨偑偭偰壨愳昞柺偐傜偺忲敪偵傛偭偰幐傢傟傞偲偲傕偵丄壨愳廃曈偺抧壓悈偺熂梴偵巊傢傟側偑傜丄偐偮偰偼嵟廔揑偵搶惣擇偮偺枛抂屛偵棳傟崬傫偱徚柵偟偰偄偨丅偟偐偟1961擭偵偼丄惣偵偁偭偨僈僔儑乕儞僲乕儖屛偼姳忋偑傝丄偮偄偱搶偺僜僑僲乕儖屛傕1992擭偵偼姳忋偑偭偰偟傑偭偨偲偄偆乮梜丄2002乯丅

偙傟傜屛偺徚柵偼丄妟嵪鉉(僄僛僱乕)婙僆傾僔僗傪拞怱偲偡傞崟壨嵟壓棳晹偵摉偨傞嵐敊堟偱偺悈忋懌傪嫮偔報徾晅偗偨丅屛偺徚柵偲楢摦偡傞傛偆偵丄層梜傗峠桍傪拞怱偲偡傞崟壨偺壨斎椦傕悐戅偟偰偒偨丅傑偨丄壓棳堟偵孈傜傟偰偄偨怺偝悢儊乕僩儖掱搙偟偐側偄愺堜屗偱偼偦偺悈埵偑掅壓偟丄懡偔偺応崌悈偑熆傟傞偲偄偆尰徾偑惗偠偰偒偨丅偦偺偨傔妟嵪鉉婙偍傛傃偦偺廃曈偵曢傜偡恖乆偼10儊乕僩儖埲忋偺怺堜屗傪怴偨偵孈嶍偣偞傞傪摼側偄忬嫷偵側偭偰偒偨偺偱偁傞丅偮傑傝嵐敊堟偐傜偺忲敪嶶検傪丄旝乆偨傞尰抧傊偺崀悈乮擭娫50儈儕埲壓乯傗拞棳偐傜偺抧壓悈偍傛傃壨愳悈偺棳擖偩偗偱偼傑偐側偄偒傟偢偵丄尰抧偺挋棷抧壓悈検偑尭彮偟偰偒偰偄傞偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅

偙偺抧壓悈埵偺掅壓偼尰抧偺抧壓悈廀梫偺憹壛傕堦栶攦偭偰偄傞丅壨斎椦偺夞暅傪栚巜偟偰丄曻杚偝傟偰偄傞摦暔偨偪偑壨斎椦偺栘乆偺夎傪怘傋傞帠傪杊偖偨傔偵丄慜愡偱弎傋偨嶳榌堟偍傛傃僆傾僔僗堟偺応崌偲摨條偵丄壨斎椦廃曈偱偺曻杚傪惂尷偟丄杚柉偨偪傪壨偐傜墦偄僑價抧懷傊堏廧偝偣傞偲偄偆乽惗懺堏柉瓖魝獛鎮鐐陚膫閬B僑價抧懷傊偺堏廧傪偟側偄杚柉偨偪偼丄掕廧偟偰抺幧帞帞堢偵傛傞杚抺嬈傊偺揮姺傪恾傞丅偦偺応崌偼僆傾僔僗堟偺帪偲摨條偵丄怴偨偵帞椏嵧攟傪偍偙側偆偙偲偑昁梫偲側傝丄偦偺偨傔偺燇燆悈傪抧壓悈梘悈偵棅傞傛偆偵側偭偰偒偨偐傜偱偁傞乮帣嬍丄2005乯丅

偲傕偁傟丄嵟壓棳堟偱偺屛偺徚柵偲壨斎椦偺悐戅偼抧堟偺棁抧柺愊傪憹壛偝偣丄偙偺偙偲偑丄杒嫗廃曈偺嵒恛棐偑嵟嬤昿敪偡傞傛偆偵側偭偨尨場偲偝傟傞偵偄偨偭偨丅偮傑傝偙偺偁偨傝偑嵒恛偺嫙媼尮偲偟偰拲栚偝傟偨偺偱偁傞丅偟偐偟嵟嬤偺尋媶偱偼乮Nakano et al., 2004乯丄杒嫗偱嵟嬤栤戣偵側偭偰偄傞嵒恛棐偼妟嵪鉉廃曈傪娷傓斾妑揑墦曽偺棁抧乛嵐敊傪婲尮偲偡傞嵒恛棻巕偑旘傫偱偒偰偄傞傕偺偱偼側偔丄杒嫗廃曈偺嵒敊壔偑尨場偱偼側偄偐偲峫偊傜傟偰偄傞丅

嵒恛嫙媼尮偲峫偊傜傟傞抧堟偺椢抧壔偺廳梫惈傪擣幆偟偨拞崙惌晎偼丄拞棳僆傾僔僗堟偱偺栰曻恾側擾嬈奐敪偵帟巭傔傪偐偗傞偲偲傕偵丄嶳妜堟偐傜僆傾僔僗堟傊偺枅擭偺壨愳悈棳擖検偵墳偠偰丄堦掕検埲忋偺悈傪僆傾僔僗堟偐傜嵐敊堟傊曻棳偟側偗傟偽側傜側偄偲偄偆婎弨傪愝偗丄嵟壓棳偺嵐敊堟偺?惗偍傛傃屛偺夞暅傪恾偭偨偺偱偁傞丅僜僑僲乕儖屛偼2003擭偵嵞搙弌尰偟偨偑丄壓棳堟傊偺曻棳検偺妋曐偲偄偆偙偺惌嶔偺寢壥偲偟偰尒傞偙偲偑偱偒傞偐傕偟傟側偄丅

偙偺偙偲偼丄僆傾僔僗堟偱偺燇燆擾嬈偵傛傞悈棙梡傪惂尷偟偰壓棳傊偺棳弌検傪憹傗偟丄偦偺暘偺悈傪嵟壓棳晹偺嵐敊堟偱屛偐傜偺忲敪偍傛傃壨斎椦偺栘乆傗憪偐傜偺忲嶶偵傛偭偰戝婥傊栠偡偲偄偆丄恖堊揑側悈弞娐夁掱偺曄峏偲懆偊傞偙偲傕偱偒傞丅抧昞柺偐傜戝婥傊偺悈忲婥偺嫙媼検偺抧堟暘晍傪曄峏偟偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅

拞墰儐乕儔僔傾偺姡憞紛噲鎮虓~悈偺傕偲偲側傞悈忲婥偼丄戝惣梞傗僇僗僺奀側偳惣曽偺奀婲尮偺傕偺偲僀儞僪梞傗傾儔價傾奀側偳偐傜嫙媼偝傟傞儌儞僗乕儞婲尮偺傕偺偲偑偁傞偲峫偊傜傟偰偄傞丅偟偐偟偙傟傜偺奀偐傜捈愙悈忲婥偲偟偰塣偽傟偰偔傞傕偺偼彮側偔丄偦傟埲忋偵丄尮偲側傞奀梞偐傜嫙媼偝傟偨悈忲婥偑偄偭偨傫嬅寢偟偰塉傪崀傜偣丄崀偭偨塉偑抧昞柺偐傜嵞傃忲敪偡傞偲偄偆嵞忲敪夁掱傪宱偨抧昞柺婲尮偺悈忲婥偺妱崌偑偒傢傔偰懡偄偲悇掕偝傟偰偄傞乮Numaguti, 1999乯丅偟偨偑偭偰丄忋婰偺傛偆側抧昞柺偐傜偺悈忲婥嫙媼検暘晍偺曄峏偼丄崀悈偺僷僞乕儞傗検偵傕塭嬁傪梌偊偦偆偩偑丄徻偟偄偙偲偼傢偐偭偰偄側偄丅

埲忋弎傋偰偒偨傛偆偵丄嬻偐傜崀偭偰偔傞崀悈傪捈愙棙梡偡傞偙偲偑崲擄側搶儐乕儔僔傾偺姡憞紛噲鎮艂蛠A崀悈検偺懡偄嶳妜抧偺悈帒尮偵戝偒偔埶懚偟偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄嶳妜抧偐傜偺壨愳悈丄抧壓悈傪恖娫偑梋偡偲偙傠側偔棙梡偟傛偆偲偟偰偒偨丅偦偺偨傔偵丄偙偺抧堟偺悈弞娐夁掱傪峫偊傞偲偒偵偼丄恖娫妶摦傪敳偒偵偟偰岅傞偙偲偼偱偒偢丄偙偺偙偲傪娷傔偰媍榑偡傞偙偲偑昁梫偱偁傞丅

係丂壏抔壔偲偦偺塭嬁

壔愇擱椏偺戝検徚旓偵傛傞戝婥拞偺壏抔壔婥懱擹搙偺憹壛傪尨場偲偡傞嵟嬤偺抧媴壏抔壔偑戝偒側栤戣偲側偭偰偄傞丅抧媴壏抔壔偵傛傝丄悽奅奺抧偺婥壏偑忋徃偡傞偙偲偵傛偭偰丄偦傟偧傟偺抧堟偺惗懺宯偺楎壔丄堎忢婥徾偺昿敪丄偁傞偄偼嬌抧偺棨昘偺梈夝偵傛傞奀柺忋徃側偳偑庢傝偞偨偝傟偰偄傞乮IPCC, 2001乯丅

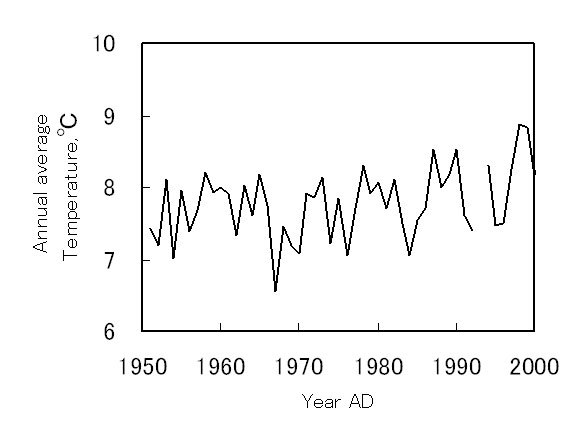

儐乕儔僔傾拞墰晹偺姡憞紛噿n堟偱傕1970擭戙埲崀婥壏偺忋徃孹岦偑奺抧偱擣傔傜傟偰偄傞丅恾7偵偼偦偺堦椺偲偟偰挘漷僆傾僔僗偵偍偗傞擭暯嬒婥壏偺嵟嬤偺曄壔傪帵偡丅

恾7丂挘漷偵偍偗傞擭暯嬒婥壏偺曄壔丅1970擭戙屻敿埲崀偺壏抔壔孹岦偑擣傔傜傟傞丅

嶳妜抧偵偼婥徾娤應揰偑旕忢偵彮側偄偙偲傕偁偭偰丄娤應抣偲偟偰偺婥壏僨乕僞偼偁傑傝側偄丅偟偐偟丄婥壏偲旕忢偵憡娭偑崅偄崀悈偺巁慺摨埵懱慻惉偑嵟嬤嵺棫偭偰憹壛偟偰偒偰偄傞偙偲偑拞掅堒搙偺昘壨偐傜嵦庢偟偨愥昘僐傾夝愅偺寢壥偐傜悽奅揑偵擣傔傜傟傞乮Thompson, 2004乯丅杮復偺懳徾抧堟偱偁傞孷楢嶳柆傗僠儀僢僩崅尨偱嵦庢偟偨昘壨僐傾夝愅偺寢壥偱傕嵟嬤偺壏抔壔傪帵嵈偡傞寢壥偑摼傜傟偰偄傞(Thompson, et al., 1990; Yao et al., 1995)丅偮傑傝丄抧媴壏抔壔偵楢摦偟偨傛偆側壏抔壔孹岦偼丄恖乆偑曢傜偡嵐敊廃曈偺僆傾僔僗堟偵尷傜偢丄昗崅偺崅偄嶳妜抧偱傕惗偠偰偄傞傜偟偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅

慡媴婯柾偺戝婥奀梞戝弞娐婥岓儌僨儖偵傛傟偽丄壏抔壔偵傛偭偰慡媴暯嬒偺崀悈検偼憹壛偟偦偆偩偲偄傢傟偰偄傞偑乮IPCC, 2001乯丄崀悈検偺曄壔偼婥壏曄壔傎偳扨弮偱偼側偝偦偆偱偁傞丅尰忬偲偟偰斾妑揑崀悈検偑懡偄抧堟偼壏抔壔偵傛偭偰崀悈検偼憹壛偡傞偑丄偦偺廃曈偵埵抲偡傞斾妑揑崀悈検偺彮側偄抧堟偼丄偲偔偵嵐敊堟廃曈偵偁傞嶳妜抧堟偱偼丄媡偵崀悈検偑尭彮偡傞壜擻惈傕偁傞乮偨偲偊偽Nakawo et al., 1994乯丅

僠儀僢僩崅尨偺杒抂偵嬤偄孷楢嶳柆偲撿抂偵嬤偄僸儅儔儎嶳柆偲偱偼丄崀悈検偺擭乆曄摦偺曄壔僷僞乕儞偑慡偔媡揮偟偰偄傞偲偄偆曬崘傕偁傝乮Davis and Thompson, 2004乯丄婥壏偲堘偭偰丄崀悈検偺曄摦偼抧堟偵傛偭偰孹岦偑戝偒偔堘偆傛偆偱偁傞丅偟偨偑偭偰尰抜奒偱偼丄姡憞丒敿姡憞抧堟偺悈帒尮偲偟偰嵟傕廳梫側廃曈晹偺嶳妜抧偵偍偗傞崀悈検偑丄壏抔壔偵傛偭偰偳偆曄壔偡傞偐丄偁傞偄偼偳偆曄壔偟偰偒偨偐偼偼偭偒傝傢偐傜側偄丅

偄偭傐偆昘壨偵娭偟偰偼丄壏抔壔偡傟偽梈夝偑懀恑偝傟偰昘壨偑弅彫偡傞偙偲偑憐掕偝傟傞丅帠幚丄恾2偱帵偟偨7寧1擔昘壨偼1975擭偐傜2003擭傑偱偺傢偢偐28擭娫偵偦偺懱愊偺1妱傕偑幐傢傟偨偙偲偑娤應偝傟偰偄傞丅壏抔壔偵傛偭偰昘壨忋偵崀傝愊傕傞愥偺検傛傝傕昘壨慡懱偺梈夝検偺傎偆偑懡偔側傞偨傔偵丄寢壥偲偟偰昘壨偼師戞偵彫偝偔側傞偐傜偱偁傞丅

昘壨偑掕忢忬懺偵偁偭偰偦偺戝偒偝偑曄壔偟側偄偲偡傟偽丄擭娫壨愳棳検偼偦偺棳堟偵崀偭偨崀悈偺堦擭娫偺崌寁偐傜忲敪検傪堷偄偨抣偱偁傞丅偦偺抣偼棳堟偵昘壨偑偁傠偆偑側偐傠偆偑娭學側偄丅昘壨忋偵崀傝愊傕偭偰昘壨偵庢傝崬傑傟傞崀愥偺幙検偲昘壨偑梈偗偰棳傟弌偡悈検偲偑摍偟偄偐傜偱偁傞丅偟偐偟慡棳弌検偵懳偡傞昘壨梈夝悈偺婑梌偼丄棳堟偵愯傔傞昘壨偺妱崌偑戝偒偗傟偽戝偒偄偩偗戝偒偔側傞丅戞1愡偺恾4偱丄昘壨梈夝検偑嵟嬤尭彮偟偰偒偰偄傞偺偼乽嵟嬤偺壏抔壔偵傛偭偰昘壨柺愊偑弅彫偟偰偒偰偄傞偙偲傪埫帵偟偰偄傞傛偆偱偁傞茝q傋偨偺偼偙偺偙偲偱偁傞丅

壏抔壔偵傛偭偰丄昘壨忋偵崀傝愊傕傞愥偺憤検傛傝傕昘壨偐傜偺梈夝検偺崌寁偺傎偆偑懡偔側傞偲偄偆偙偲偼丄昘壨偑彫偝偔側傞偙偲偵傛偭偰丄棳堟慡懱偺崀悈検偺崌寁埲忋偺悈傪壨愳偵嫙媼偡傞偙偲偵側傞丅偟偨偑偭偰丄崀悈検偑擭枅偵曄傢傜側偄偲偡傟偽丄壨愳棳検偼埲慜傛傝傕憹偊傞偙偲偵側傞丅崟壨棳堟偺丄偲傝傢偗丄暯抧傛傝傕崀悈検偺懡偄嶳妜抧偵偍偗傞擭崀悈検偺曄摦偼傛偔傢偐傜側偄偑丄嶳妜堟偐傜僆傾僔僗堟傊偺壨愳悈棳擖検乮棊轵嫭偱偺棳検應掕抣丗恾6乯偑嵟嬤傢偢偐側偑傜憹壛偟偰偒偰偄傞偺偼丄壏抔壔偺偨傔偵摨棳堟偺昘壨偑彫偝偔側傞偙偲偵傛偭偰崀悈検偺崌寁埲忋偺悈傪崟壨偵嫙媼偟偰偄傞偐傜側偺偐傕偟傟側偄丅

崟壨棳堟偵偁傞昘壨偼斾妑揑彮側偄丅惓妋偵偼傢偐傜側偄偑丄擭娫壨愳棳検偵愯傔傞昘壨梈夝悈偺婑梌偼10亾掱搙偱偟偐側偄傛偆偱偁傞丅偟偐偟丄恾3偱帵偟偨僞僋儔儅僇儞嵐敊撿墢偵偁傞嬍棿歕廦壨傗崕棦夒壨棳堟偺傛偆偵昘壨偺婑梌棪偑暯嬒50亾埲忋傕偁傞傛偆側壨愳偺棳堟偱偼丄忋偵偺傋偨抧堟偺悈弞娐丄摿偵悈帒尮偺曄摦偵懳偡傞壏抔壔偺塭嬁偼旕忢偵戝偒偄傕偺偲梊憐偝傟傞丅

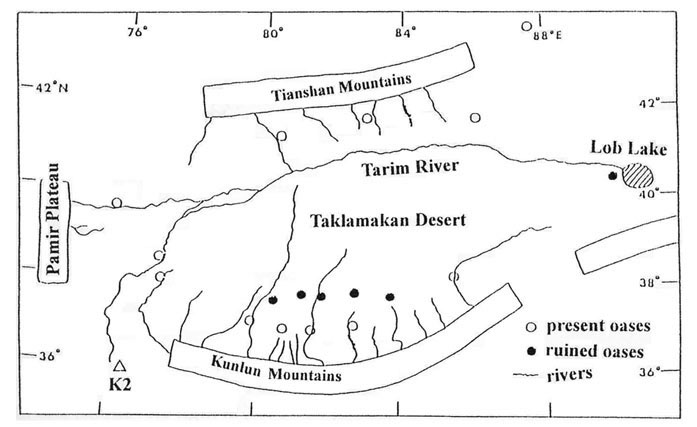

恾8偵帵偟偨偺偼丄僞僋儔儅僇儞嵐敊偵棳擖偟偰徚偊傞壨愳偲廃曈偺僆傾僔僗搒巗偺暘晍恾偱偁傞丅摿偵栚傪堷偔偺偼丄撿懁偺浝浤嶳柆偐傜杒岦偒偵棳傟偰偔傞壨愳増偄偵偁傞僆傾僔僗搒巗偺埵抲偑愄偲崱偲偱戝偒偔堘偆偲偄偆偙偲偱偁傞丅愄偺僆傾僔僗搒巗偺懡偔偼尰嵼偺嵐敊偺拞偵埵抲偟偰偄傞偺偵懳偟偰丄尰嵼偼偝傜偵撿懁丄偮傑傝壨愳偺忋棳懁偵埵抲偟偰偄傞丅

恾8丂僞僋儔儅僇儞嵐敊廃曈偺壨愳暘晍偲愄(仠)偲崱(仜)偺僆傾僔僗搒巗偺埵抲乮Nakawo, 2000乯丅

僆儅僀儖偲崅懞乮2000乯偵傛傟偽丄嵐敊偵徚偊傞撪棨壨愳偺偁傞抧揰偱偺棳検偼偦偺応強偐傜壨偑嵐敊偺拞偵徚偊傞枛抂傑偱偺壨偺挿偝偵斾椺偡傞偲偄偆丅偟偨偑偭偰丄崱偼攑毿偲側偭偰嵐敊偺拞偵偁傞愄偺僆傾僔僗搒巗偑塰偊偰偄偨崰偵偼丄恖乆偺悈廀梫偵偐側偆偩偗偺悈検傪帩偭偨壨偑偦偺晅嬤傑偱摪乆偲棳傟偰偄偨偵堘偄側偄偲憐憸偡傞偙偲偑偱偒傞丅偮傑傝丄壨愳偺棳検偼丄愄偵斾傋偰嵟嬤偼傞偐偵彮側偔側偭偰偟傑偭偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅

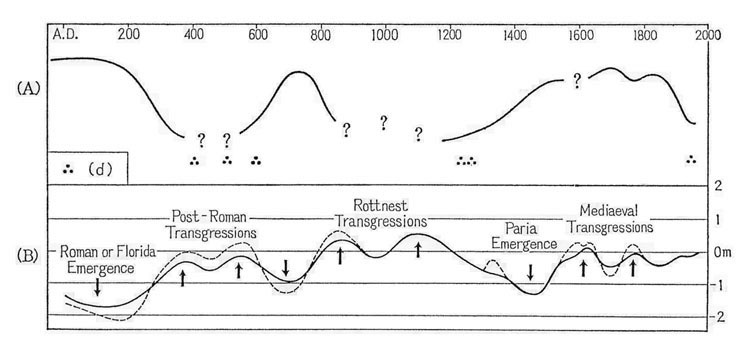

Hoyanagi(1966)偼丄浝浤嶳柆偐傜偺壨愳棳弌検曄壔傪夁嫀2000擭偵傢偨偭偰暥彂忣曬傪婎偵暅尦偟偰丄奀悈埵曄壔僨乕僞偲斾妑偟偨(恾9)丅暅尦偵偼抧曽偺恾帍傗椃峴幰偺婭峴暥丄偨偲偊偽朄尠偺婰榐側偳傪梡偄偰偄傞偑丄浝浤嶳柆晅嬤偺忣曬偑側偄応崌偵偼偄偪傇壨惣夞楲晅嬤偺暥彂忣曬傪抧堟揑偵奼戝偟偰梡偄偰偄傞応崌傕偁傞丅偟偨偑偭偰掕検揑偵怣棅偱偒傞恾偱偁傞偲偼偄偄偑偨偄偑丄尰抧挷嵏偑偱偒側偄摉帪偺忬嫷偵偍偄偰丄偒傢傔偰栰怱揑側尋媶偱偁傞偲偄偊傛偆丅

恾9丂浝浤嶳柆偐傜僞僋儔儅僇儞嵐敊傊偲杒棳偡傞壨愳偺棳検曄壔乮A乯偲奀悈埵偺曄壔乮B乯乮Hoyanagi, 1966乯丅

恾9傪尒傞偲丄壨愳棳検偺曄壔偲奀悈埵偺曄壔偲偑媡憡娭娭學偵偁傞傛偆偵尒偊傞丅嵟嬤偺壏抔壔栤戣偱傛偔尵傢傟偰偄傞傛偆偵丄壏抔壔偡傞偲悽奅偺棨昘偺梈夝偑恑傒悽奅偺奀悈埵偼忋徃偡傞偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞乮IPCC, 2001乯偺偱丄恾9偵偁傞奀悈埵曄壔偼婥壏曄壔傪偁傜傢偟偰偄傞偲尒傞偙偲傕偱偒傛偆丅偨偟偐偵恾9偺奀悈埵曄摦偺條巕偼丄擭椫帋椏傗嶺岃帋椏丄愥昘僐傾帋椏丄暥彂忣曬側偳傪僐儞僷僀儖偟偨杒敿媴偵偍偗傞夁嫀1000擭偺婥壏曄壔偺暅尦寢壥乮Jones et al., 1998乯偲傕奣棯偱戝偒偔偼堘傢側偄丅偦偆偡傞偲丄恾9偼壨愳棳検偲婥壏曄壔偲偑媡憡娭偵偁傞偲撉傓偙偲偑偱偒傞丅偮傑傝丄壏抔側帪婜偵偼壨愳棳検偑尭彮偟丄姦椻側帪婜偵偼壨愳棳検偑憹壛偡傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅

壏抔壔偡傟偽崀悈検偑尭傞偲偄偆尰徾偑丄偙偺抧堟偺摿偵嶳妜抧偱惗偠傞偲偡傟偽丄偙偺媡憡娭娭學偼側傫偲側偔鉉摼偱偒傞丅偟偐偟壏抔壔偵傛傞昘壨弅彫偵傛偭偰丄崀悈検埲忋偺悈傪壨愳偵嫙媼偡傞偲偄偆偙偲偼偙偺峫偊偲柕弬偡傞丅摿偵浝浤嶳柆偐傜僞僋儔儅僇儞嵐敊傊偲杒棳偡傞壨愳偱偼昘壨梈夝悈偺婑梌偑旕忢偵戝偒偄偐傜偱偁傞(恾俁)丅

恾9帺恎偺掕検揑怣棅惈偑偁傑傝側偄偺偱丄偙傟埲忋偺媍榑偼旔偗傞偑丄偙偺抧堟偺壨愳悈偺棳検丄傂偄偰偼恖乆偑巊偆偙偲偺偱偒傞悈帒尮検偲偄偆傕偺偑丄婥岓曄壔偲枾愙偵娭學偟偰偄傞偲偄偆偙偲偩偗偼偄偊傛偆丅偙偺栤戣傪柧傜偐偵偡傞偨傔偵偼丄夁嫀偺婥岓曄壔偲壨愳悈検偺曄壔丄偝傜偵恖乆偺悈棙梡忬嫷偺曄壔側偳丄忋婰偺奺愡偱弎傋偰偒偨傛偆側偝傑偞傑側梫慺偺曄慗偵娭偡傞怣棅惈偺偁傞掕検揑側暅尦僨乕僞偑忋壜寚偱偁傞丅偦傟傜偺僨乕僞傪婎偵偟偰弶傔偰丄婥岓曄壔偲恖娫偺悈棙梡傕娷傔偨悈弞娐偲偺娭學偑柧傜偐偵側傞傕偺偲峫偊傞丅

偍傢傝偵

慜愡傑偱搶儐乕儔僔傾姡憞堟偺悈弞娐傪拞崙惣晹偺崟壨棳堟傪拞怱偵偟偰奣娤偟偰偒偨偑丄傢偐偭偰偄側偄偙偲偑旕忢偵懡偄丅

偨偲偊偽摨抧堟傊偺崀悈偺尮偲側傞悈忲婥偺偆偪丄婲尮偲側傞奀梞偐傜忲敪偟偨屻偵堦搙偳偙偐偱崀偭偰偐傜嵞忲敪偟偨悈忲婥偺愯傔傞妱崌偑懡偄偲偼偄傢傟偰偄傞偑乮俁愡乯丄摿掕偺椞堟偵偍偗傞嵞忲敪傪宱尡偟偨悈忲婥偑崀悈偵愯傔傞妱崌傗偦偙偵偄偨傞傑偱偺悈偺宱楬側偳偼傎偲傫偳傢偐傜側偄丅偟偐偟偦偺偙偲偑傢偐傜側偄偲丄恖娫偵傛傞抧昞柺忬懺偺夵曄偵傛偭偰嵞忲敪偺婲偒曽偁傞偄偼婲偒傞応強偑曄峏偝傟偨応崌偵丄崀悈偺惗偠曽偵偳偺傛偆側曄壔偑惗傑傟傞偐偲偄偆偙偲傪梊應偡傞偙偲偼忋壜擻偱偁傝丄偒傢傔偰廳梫側壽戣偱偁傞丅尰嵼丄悈偺埨掕摨埵懱傪巜昗偲偟偰忋偵弎傋偨傛偆側悈偺棜楌傪挷傋傞尋媶偑巒傑偭偰偼偄傞偑丄傑偩傑偩枹抦偺椞堟偩偲偄傢偞傞傪摼側偄丅

傑偨侾愡偱弎傋偨傛偆偵丄搶儐乕儔僔傾偺姡憞堟偱偼偦偺悈帒尮偺戝晹暘傪廃曈偵偁傞崅嶳抧懷偵埶懚偟偰偄傞丅偟偐偟側偑傜嶳妜抧懷偺婥徾娤應揰偼偒傢傔偰昻庛偱丄嵟嬤悢廫擭偺崀悈検曄壔偡傜怣棅惈偺偁傞僨乕僞偼彮側偄丅偙偺偙偲偼傢偑崙偱傕帡偨傛偆側忬嫷偩偑丄嶳妜堟偺悈帒尮傊偺婑梌偑嵺棫偭偰戝偒偄姡憞堟偱偼丄傢偑崙埲忋偵偦偺幚懺偺攃埇偑傑偢昁梫偱偁傞丅偦偺偨傔偵傕恖岺塹惎傗儗乕僟乕傪嬱巊偟偰丄嶳妜抧偱偺崀悈夁掱傪抦傞偙偲偑忋壜寚偱偁傞丅偙偺偙偲偼忋婰偺悈偺棜楌偲傕娭楢偟偰丄掅暯抧偱偺搚抧棙梡忬嫷偺夵曄偑嶳妜抧傊偺崀悈偵偳偺傛偆側塭嬁傪梌偊傞偐偲偄偆昡壙偵傕偮側偑傞偼偢偱偁傞丅

俀愡丄俁愡偱弎傋偨傛偆偵搶儐乕儔僔傾偺姡憞堟偱偼丄嶳妜抧傪婲尮偲偡傞悈傪恖娫偑巊偄恠偔偦偆偲搘椡偟偰偒偨抧堟偱偁傝丄偟偨偑偭偰摨抧堟偺悈弞娐偼恖娫妶摦傪敳偒偵偟偰岅傞偙偲偼偱偒側偄丅偟偐偟悈弞娐偺尋媶偵恖娫妶摦傪娷傔傛偆偲偡傞偲丄懳徾抧堟偺幮夛丄惂搙丄惌帯丄宱嵪丄偝傜偵偼偦偙偵廧傓恖乆偺怱忣傗廗姷側偳丄偒傢傔偰峀斖埻偺帠徾偺棟夝偑昁梫偲側傞丅偙偺偙偲偑姡憞堟偺悈弞娐尋媶傪抶傜偣偨堦偮偺尨場偲偄偊傞偐傕偟傟側偄丅偟偐偟抧媴娐嫬栤戣偺尠嵼壔偑宊婡偲側偭偰丄悈弞娐傂偲偮傪偲偭偰傒偰傕丄恖偺妶摦傪傆偔傔偨偁傜備傞帠暱娫偺憡屳嶌梡傪棟夝偟側偄尷傝丄栤戣偺夝寛偵偮側偑傞抦尒偼摼傜傟側偄偲偄偆棟夝偑恑傫偱偒偰偄傞丅偄傢備傞愱栧偺榞偵偲傜傢傟傞偙偲側偔丄昁梫側偙偲偵偼愊嬌揑偵庢傝慻傓巔惃偑媮傔傜傟偰偄傞偲偄偊傛偆丅

偐偮偰偼楌巎偺昞晳戜偱偁偭偨搶儐乕儔僔傾偺姡憞堟偼丄偦偺楌巎揑婣寢偲偟偰丄梞偺搶惣傪栤傢偢丄変乆恖椶偺楌巎偵懡戝偺塭嬁傪梌偊偰偒偨丅姡憞堟偱偁傞偑備偊偵丄偦偺楌巎偺拞偱悈弞娐偺偁傝傛偆偑壥偨偟偨栶妱偼戝偒偄丅偨偲偊偽係愡偱弎傋偨僞僋儔儅僇儞嵐敊撿墢偺僆傾僔僗搒巗偑帪戙偲偲傕偵戝偒偔偦偺埵抲傪曄偊偨偲偄偆偙偲偼偦偺堦椺偱偁傞丅崱偐傜偍傛偦1350擭梋傝愄丄搨偺帪戙偵尯汍嶰憼偑僀儞僪偐傜偺婣搑棫偪婑偭偨偲偒偵偼丄戝壘棔偑戕偊棫偭偰偄偨僆傾僔僗搒巗偑丄崱偼嵒敊偺嵒偺拞偵杽傕傟偰偟傑偭偰偄傞偲偄偆丅

偝傜偵愄偵偝偐偺傏傟偽丄僗僃乕僨儞偺扵専壠僗償僃儞丒僿僨傿儞偵敪尒偝傟偨僞儕儉愳偺枛抂偵偁偭偨極棖僆傾僔僗偑朙偐側悈偵巟偊傜傟偰塰偊偰偄偨帪戙乮4000乣5000擭慜偲峫偊傜傟偰偄傞乯偐傜丄尰嵼偼尒傞塭傕側偔側偭偰偟傑偭偨偲偄偆椺傕偁傞丅偙傟傕僞儕儉愳偺悈娐嫬偺曄壔偑庡梫場偩偲偟偐峫偊傜傟側偄丅嵟嬤偱偼偝傜偵悈帒尮偑尭彮偟偰偒偰丄崟壨棳堟偲摨條偵丄僞儕儉愳偱傕悈忋懌偑戝偒側栤戣偲側偭偰偍傝丄帺慠曄摦偩偗偱偼側偔恖娫妶摦偺塭嬁傪傕娷傔偰栤戣傊偺庢傝慻傒偑巒傑偭偨偲偄偆抜奒偱偁傞丅

崟壨棳堟偺応崌傕偦偺楌巎偼墦偔娍偺帪戙丄2000擭慜偵傑偱偝偐偺傏傞丅摉帪偺敊杒偺梇偱偁偭偨櫛搝偵懳峈偡傞偨傔偵堦庬偺撛揷暫偑娍掗崙偵傛偭偰崟壨偺嵟壓棳堟傊憲傝崬傑傟丄偦偺偙偲偵傛偭偰棳堟偺恖岥偼160枩恖偵朿傟忋偑偭偨偲偄偆乮娒弆徣瀮埬娰丄1997乯丅尰嵼偺恖岥偼栺180枩恖偱偁傝乮郚丒揷丄丂2001乯尰嵼偲傎傏曄傢傜側偄悢偺恖乆偑庡偲偟偰擾嬈傪奐巒偟偨偺偱偁傞丅偮傑傝尰嵼偲偝傎偳曄傢傜側偄掱搙偺婯柾偺燇燆擾抧偺奐敪偑偍偙側傢傟偰偄偨偲偟偰傕忋巚媍偱偼側偄丅偦偺屻摨棳堟偺恖岥偼尭彮偡傞偑丄偍傛偦1400擭慜偺銨偐傜搨偵偐偗傞帪婜偵嵞傃憹壛偟偨偲峫偊傜傟傞乮娒弆徣瀮埬娰丄1997乯丅

偍傛偦900擭偐傜800擭慜偺惣壞帪戙偵偼丄崟壨棳堟偼悈忋懌偲偄偆傛傝傕峖悈偺曽偑栤戣偲側偭偰偄偨壜擻惈偑偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄偦傟偵懕偔儌儞僑儖帪戙偵偼悈忋懌傪帵嵈偡傞偙偺暥彂忣曬偑懡偄丅偦偺帪戙偼偳偪傜偐偲偄偊偽姦椻壔偵岦偐偆帪婜偱偁傝丄俋丏係愡偱弎傋偨壏抔壔偡傞嵟嬤偺帪婜偲岲懳徠偲側傞丅偮傑傝姦椻壔孹岦偺拞偱偼昘壨偺奼戝偵偲傕側偄壨愳棳検偑尭彮偟偰偄偨偲偟偰傕偍偐偟偔側偄丅偙偺偙偲偑尦戙偵傕悈偑懌傝偰偄側偐偭偨尨場偐傕偟傟側偄偑丄摨帪偵丄奼戝偟偨燇燆擾抧偵傛傞恖堊婲尮偺悈忋懌偺壜擻惈傕斲掕偱偒側偄丅偝傜偵侾俁悽婭偐傜侾係悽婭偺尦枛乣柧弶偺崰丄崟壨偺嵟壓棳晹偱棳楬偺曄峏乮偦傟傑偱悈偑峴偭偰偄側偐偭偨惣偺枛抂層偱偁傞僈僔儑乕儞僲乕儖屛傊巒傔偰壨偺悈偑摫擖偝傟偨乯偑婲偒偨偙偲傪帵嵈偡傞僨乕僞傕偁傝丄偟偐傕偙偺曄壔偑恖堊揑偱偁偭偨壜擻惈傕幪偰偒傟側偄丅偮傑傝700乣800擭埲慜偱傕戝婯柾側悈弞娐偺恖堊夵曄偑峴傢傟偰偄偨偐傕偟傟側偄偺偱偁傞丅偦偺偙偲偵偲傕側偭偰偳偺傛偆偵悈弞娐偺條憡偑曄傢偭偨偺偩傠偆偐丅媈栤偼憹偊傞偽偐傝偱偁傞丅

暥專

Cheng, M. and J. Wang (1994) The macroscopic water budget analysis and water resources utilization in HEIFE area. Proceedings of International Symposium on HEIFE, 123-130.

Davis, M. E., and L. G. Thaompson (2004) Four centuries of climatic variation across the Tibetan Plateau from ice-core accumulation and 兟18O records. Earth Paleoenvironments: Records Preserved in Mid- and Low-Latitutde Glaciers, Developments in Paleoenvironmental Research, Vol. 9, Kluwer Academic Publishers, 145-151.

娒弆徣瀮埬娰 (1997) 娒弆楌巎恖岥丂帒椏櫣曇乮戞堦廠乯丄娒弆恖柉弌斉幮丂pp.387.

钹丂慜挍丄梜丂怴尮 (1985) 娒弆壨惣撪棨壨棳宎棳摿挜梌檜愳曗媼丄棖廈檜愳搥搚尋媶強廤姧丄戞5崋丄131-141丏

Hoyanagi, M. (1966) Geographical problems concerning the Old Silk Road region in the Tarim Basin. Geographical Report of Tokyo Metropolitan University, No. 1. 1-32.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2001) Climate Change 2001 - The Scientific Basis -, Cambridge University Press, pp. 881.

Jones, P. D., K. R. Briffa, T. P. Barnet and S. F. B. Tett (1998) High resolution palaeoclimate records fro the last millennium: Interpretation, integration and comparison with General Circulation Model control-run temperatures. The Holocene, 8, 455-471.

帣嬍崄嵷巕乮2005乯乽惗懺堏柉乻偵傛傞抧壓悈帒尮偺婋婡乗崟壨壓棳堟丄撪儌儞僑儖帺帯嬫僄僠僫婙偺杚抺柉偺帠椺偐傜乗丄拞崙偺娐嫬惌嶔丗惗懺堏柉丄徍榓摪丄56-76.

Konovalov, V. G. (1985) Melting and Glaciers Runoff in River Basins of Central Asia. Leningrad, Hydrometeoizdat, 1985. pp. 236

Konovalov, V. G. (1997) Regional Model of Runoff for High Mountain Basins: Main Components and Results of Realization in the Pamirs and Hidukush River Basins. Data of Glaciological Studies. Moscow, No 81, 21-29.

儅僀儕乕僒 (2004) 惣晹戝奐敪偺拞偺彮悢柉懓惗懺堏柉丄拞崙21丄18丄垽抦戝妛尰戙拞崙妛夛丄79-86丏

拞懞抦巕乮2005乯惗懺堏柉惌嶔偵懳偡傞摉帠幰偺帇揰乗娒弆徣弆撿桾屌懓帺帯導孷朙嬫B嫿傪椺偵乗丄拞崙偺娐嫬惌嶔丗惗懺堏柉丄徍榓摪丄270-288.

Nakano, T., Y. Yokoo, M. Nishikawa and H. Koyanagi (2004) Regional Sr-Nd isotopic ratios of soil minerals in northern China as Asian dust fingerprints. Atmospheric Environment, 38, 3061-3067.

Nakawo, M. (2000) Water in arid terrain research. Water in Arid Terrain Research, Research Report of IHAS, No. 8, 1-9.

拞旜惓媊乮2005乯抧媴娐嫬栤戣偲惗懺堏柉丄拞崙偺娐嫬惌嶔丗惗懺堏柉丄徍榓摪丄289-308.

Nakawo, M., K. Goto-Azuma, J. Han (1994) Decreasing trend of precipitation in the last 30 years at a mountain site near the Taklamakan Desert, western China. Riken Review, 5, 11-12.

Numaguti, A. (1999) Origin and recycling processes of precipitating water over the Eursian continent: experiments using an atmospheric general circulation model. Journal of Geophysical Reserch, Vol. 104, No. D2, 1957-1972.

僆儅僀儖丒僌儕儈儔丄崅懞峅婤乮2000乯僞僋儕儅僇儞嵐敊偺撿墢偵偍偗傞屆戙僆傾僔僗廤棊偺堏摦偲悈暥娐嫬丄僞僋儕儅僇儞嵐敊撿墢僆傾僔僗偵偍偗傞悈暥娐嫬偺曄壔偲嵐敊壔乮壢妛尋媶旓曗彆嬥丂尋媶惉壥曬崘彂乯丄棫惓戝妛抧媴娐嫬壢妛晹丄29-44.

郚丂屻柉丄揷丂悈棙乲曇挊乴乮2001乯崟壨棳堟悈帒尮丄墿壨悈棙弌斉幮丄pp. 141.

Taniguchi, M., I. Kaihotsu and K. Katoda (1995) Isotope studies of precipitation, river water and groundwater in the HEIFE area, northwestern China. Journal of the Meteorological Society of Japan, Vol. 73, No. 6, 1293-1299.

Thompson, L. G. (2004) High altitude, mid- and low-latitude ice core records: implications for our future. Earth Paleoenvironments: Records Preserved in Mid- and Low-Latitutde Glaciers, Developments in Paleoenvironmental Research, Vol. 9, Kluwer Academic Publishers, 3-15.

Thompson, L. G., E. Mosley-Thompson, M. E. Davis, J. F. Bolzan, J. Dai, L. Klein, N. Gundestrup, T. Yao, X. Wu and Z. Xie (1990) Glacial stage ice-core records from the subtropical Dunde Ice Cap, China. Annals of Glaciology, 14, 288-297.

Tsukamoto, O., K. Sahashi and J. Wang (1995) Heat budget and evapotranspiration at an oasis surface surrounded by desert. Journal of the Meteorological Society of Japan, Vol. 73, No. 5, 925-935.

Ujihashi, Y. and S. Kodera (2000) Runoff analysis of rivers with glaciers in the arid region of Xinjiang, China. Water in Arid Terrain Research, Research Report of IHAS, No. 8, 63-78.

Wang, G. and G. Cheng (1999) Water resource development and its influence on the environment in arid areas of China 亅the case of the Hei River basin. Journal of arid environments, Vol. 43, 121-131.

梜丂鄗榎乮2002乯妟嵪鉉壨丄垻漟慞柨崟壨岺掱寶愝娗棟嬊丒妟嵪鉉婙悈柋嬊丄

Yao, T., L丏G. Thompson, K. Jiao, E. Mosley-Thompson, Z. Yang (1995) Recent warming as recorded in the Qinghai-Tibetan cryosphere. Annals of Glaciology, 21, 196-200.

(2007擭5寧乯