中尾正義 (NAKAWO, Masayoshi)

プロローグ

カナダのエドモントン郊外にある小さな空港。出発を待つ数十人の人たちでごったがえしている。小さな待合室には釣り合わない大きな貼り紙が目にとまった。いわく“諸君自身の安全のため、これより先は、フード付きの北極外套、北極用ブーツ、手袋やミトン等を必ず着用すること。長髪は禁止する。”“乗客に告げる。これより先、一切のアルコール飲料の持ち込み及び消費を厳禁する。違反者は法によって処罰される。”

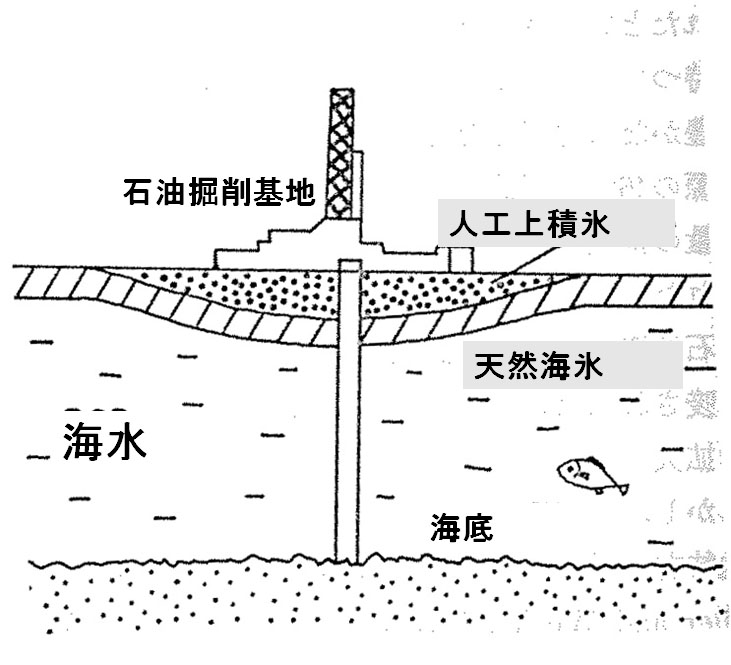

わたしが今から向かうのは、パンアークティック・オイル会社に所属する、カナダ北極群島とその周辺にある石油探査基地のひとつ、デスバラットB-73と呼ばれる天然の海氷上の基地である。そこには海に浮かぶ海氷の上に、海底に眠る石油資源を探るためのプラットホームが建設されつつある。プラットホームが完成した暁には、水深数千メートルもの海底の下の地盤を1000メートル以上も掘削して石油資源を探るとのことである。そのための掘削機材だけでも数百トンにも及ぶらしい。これだけの重量を支えるプラットホームを、海氷の上に建設しているのだ。

1973年の第4次中東戦争を契機として、サウジアラビア等湾岸産油国による原油価格の一方的な引き上げや、特定国への原油禁輸措置が発動され。この、いわゆる第1次石油ショックによって世界経済が大きく混乱した。わが国でも、トイレットペーパーの買いだめ騒動に象徴される騒ぎが各地で起きた記憶がある。中東産油国以外の石油を求めて、世界各国は新たな資源開発に力を注ぎ始めた。その時注目を集めたのが、アラスカ沖やカナダ北極海など北極域の海底に眠っている莫大な量の埋蔵が見込める石油資源だった。

1978年当時、カナダ国立科学院の研究員だったわたしは、海氷上に建設される石油探査掘削プラットホームの建設基準を確立するために、既に建設が始まったデスバラットB-73に派遣されたのである。わたしは現場を見るのは初めてであった。どんなプラットホームをいったいどのように作っているのだろうか?

わずか2人の建設技術者

わたしたちを乗せたボーイング727機は、3時間足らずでパンアークティック・オイル会社の北極拠点であるメルビル島のレイポイントに到着した。タラップに出たとたん、雪混じりの強風が吹きつけてきた。寒さで顔中がチカチカ痛い。目を開けると遠くにボーっと光る灯り以外は何も見えない。雪嵐と戦いながら、その灯りを目指して歩く。今は真冬の1月。北緯76度のこの地では、昼でも太陽がでない。極北の冬に急に直面させられた身体は、厳しい環境に対応できないでいる。これは”時差ぼけ”ならぬ”緯差ぼけ”とでもいうのだろうか。それにしてもひどい地吹雪だ。

やっとの思いで灯りの源であるレイポイントの基地へたどり着いた。極域に分散する各基地へと人員がここで振り分けられる。その1つであるデスバラットB-73へ行くのは、わたしを含めて8人であった。ツインオッター機に乗り換える。1時間あまりで到着。再び猛烈な地吹雪の出迎えを受けた。飛行場から雪上車で基地の建物へとゴトゴトと運ばれた。ここはもう海の上だ。1~2m下にどす黒い海水があると思うと良い気分はしない。

基地の建物は小さかった。2畳ほどの部屋が6つ。1つは通信室、1つが食料庫、残りの4部屋が寝室で、他に食堂と台所、そしてバスルームがあった。これで全部だ。寝室が足りないらしく、建物の外に大型のテントが1張り張ってあった。わたしには、テントの中のベッドのひとつが割り当てられた。

現在この基地に滞在しているのは、わたし以外に21人と1匹。1匹の大型犬は白熊に対する護身用だとのことである。彼に毎日餌を与えて、せいぜい手なずけることにした。白熊の出現に備えて、黒光りする銃も基地に数挺置いてあったが、銃というものに全く触ったことのないわたしにとっては、持っていても何の助けにもならない。万一白熊が来たときには仲良しになったこの犬が代わりに戦ってくれて、わたしが基地へと逃げ帰る時間が稼げるに違いないと期待することにした。

滞在者21人のうち、基地のチーフ1人だけがオイル会社の社員で、あとはすべて下請け会社から派遣されてきている人たちだった。通信士、電気技師、機械技師、コック、雑用係が各1人、それに出稼ぎの肉体労働者が13人いて、飛行場の除雪などの設営作業に従事しているとのこと。残る2人がFENCOというコンサルタント会社の技術者で、この2人が基地の目的である海氷プラットホームの建設作業を担当している。つまり、彼ら以外の19人と1匹は、2人の技術者を安全にここで生存させるために滞在しているといってもよい。

それにしても、わずか2人でどうやってプラットホームを建設するのだろうか?

海水を撒いて上積氷を作る

プラットホームの建設は、至極簡単だ。氷の下からくみ上げた海水を天然の海氷の上に、ただジャージャーと撒くだけで良いらしい。これならたった2人でも充分だろう。撒かれた海水は極北の寒気にさらされて、しばらくすると凍りついてしまう。そして再び散水。この作業をただ繰り返すだけで、厚さ2mほどの自然海氷の上に、数メートルの厚さの人工の上積氷が積み上げられることになるという。

技術者による散水の様子

これでもうプラットホームは完成なのである。氷が4~5mの厚さになると、500tもの重量物を載せても大丈夫だとのこと。以下に、建設作業の手順について順を追って述べていこう。

プラットホーム建設予定地の海氷上に雪がある場合は、まず除雪しなければならない。次いで”地ならし”ならぬ”雪ならし”をした後、プラットホームになるべき場所のほぼ中央に、散水用のポンプと後述する”ムーンプール”とを設置する。周囲への散水は放水方向を360度手動で回転させながらおこなうため、放水管の高さは人の背丈程度とする。しかも上積氷ができるにしたがって、放水管の高さは相対的に低下してくるので、次第に上に引き上げる必要があり、パイプは継ぎ足し可能なものにしておく。外側にヒーターを巻くなどして、凍結防止をすることはいうまでもない。

”ムーンプール”というのは、将来ドリル本体が貫通することになる穴のことである。人工氷を積み上げてから穴を開けたのでは二重手間になるので、あらかじめ自然海氷上に、縦横2~3m程度の範囲を木枠で囲っておき、撒いた海水がその内側にはこないようにしておく。そうしておくと、氷厚が増すにしたがって、上積氷の厚さに等しい深さの井戸が結果的にできることになる。海底掘削開始時には、井戸の底にある自然海氷にドリル本体を通す穴を開けるだけよい。

これが”ムーンプール”で、もともと海底探査用のドリル船に開けてあるボーリング用の穴の通称だそうだが、海氷プラットホームの場合も同様に呼ばれている。

以上の準備をしておいて、いよいよ散水である。放水管を一定の方向に向けて海水を散くと、50度ほどの幅で扇状に水が広がり、5分から10分ほどでポンプから50mほどの距離に達する。ここで放水管を50度前後回転させ、次の方向に散水する。この操作を30分から1時間かけて、6~7回繰り返す。すると直径100m程度のほぼ円形状に、海氷の表面が撒いた海水の層で覆われることになる。この場合、1回の散水層の厚さを制御するのは難しく、結果的には1~2cm程度であった。

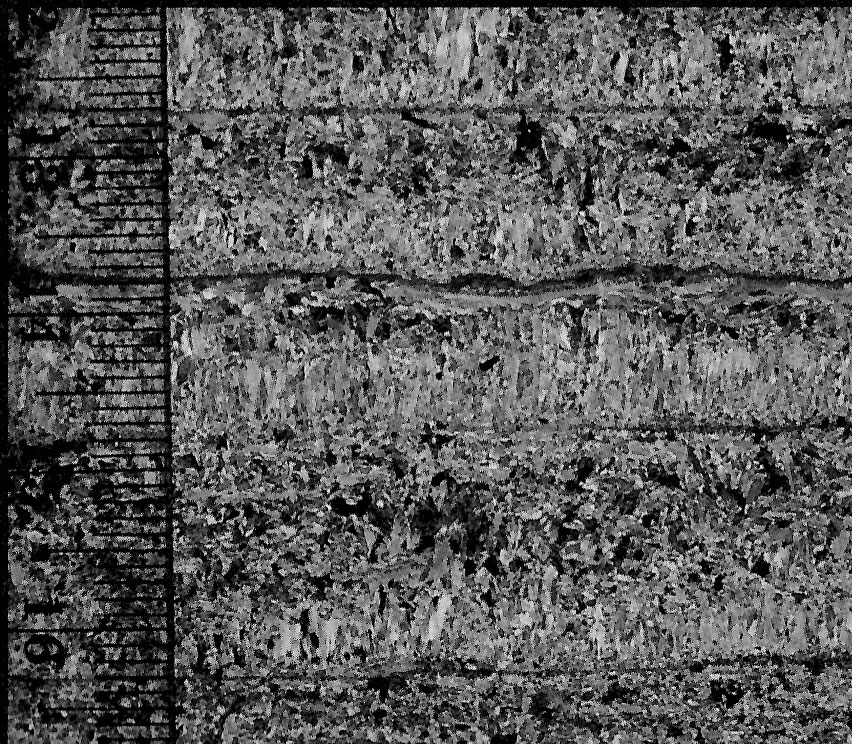

散水の凍結でできた上積氷の断面写真

次の散水は、以前に撒いた海水の層が凍結してからおこなわなければならない。さもないと、液体を多量に含んだ層が、プラットホームの内部に取り残されることになってしまう。これが凍るのには非常に長い時間がかかるので、一種の弱層が形成されることになるからである。したがって、どの段階で撒いた海水が凍結したと判断するかということが極めて重要な問題となる。建設技術者の経験と勘がものをいうのがこの判断である。

散水後3時間ほどたつと、技術者は散水面をしばらく歩き回り、やがて何回もジャンプをし始めた。次に靴のかかとを凍ったばかりの氷の表面に繰り返し蹴り込んでいる。しばらくして建物に戻ってきた。もう少し待とうということらしい。このようなチェックを何回かおこなった後に、よし、となると、次の散水を開始するわけだ。

この凍結待ち時間は、デスバラットB-73の場合には3時間から5時間程度であった。1回の散水でできる氷の層が1~2cmだから、4~5mの上積氷を作り上げるのにはおおよそ2ヶ月ほどかかることになる。

氷は硬いか柔らかいか

海氷プラットホームの安全性にとっては、氷という物質の強度が重要である。問題になるのは、氷という物質はどの程度硬いかどの程度柔らかいかということである。 北国の人なら、氷の破片で指先に怪我をしたことが、1度や2度はあるに違いない。氷の塊に頭をぶつければ痛い。鉄ほどではないにしても、確かに氷は硬い。氷という物質は、1平方センチ当たり100キロの力(約100気圧)にも耐えられるのだ。

ところが、曲がりくねった谷底を蛇行して流れる氷河を見ると、氷は柔らかいという印象をうける。100気圧以上の力がかかっているのではないかと思うかもしれないが、氷河が流れるための力は実際にはその100分の1ほどで、1気圧程度なのである。海氷プラットホームの場合でも、散水によって上積氷ができるにつれて、その重みのために、もとからあった天然の海氷は押し下げられて、ぐんにゃり曲がってしまう。つまり氷は柔らかい物質なのだ。

氷の強度に関する一見矛盾するこの2つの性質を理解する鍵は、”時間”という概念にある。わずか1気圧という力であっても、人類の歴史ほどの長い時間をかければ、氷河は容易に変形しつつゆうゆうと流れることができる。しかしほんの短時間であれば、氷は100気圧という力にも充分耐えることができるのだ。

海氷プラットホームが数100tもの荷重を支えている要因は2つある。1つは氷自身の強靱な曲げ強度によってプラットホームを押し下げようとする加重に抵抗するということである。もう1つは氷と海水との密度差に起因する氷のもつ浮力によるものである。

ドリル機材がプラットホームに搬入された直後の短いタイムスケールで考えると、氷の曲げ強度による抵抗力が有効に働く。氷はとても硬いからである。ところが時間が経過するにつれて氷のこの強度は見かけ上どんどん減少していく。長いタイムスケールに対して氷は柔らかい物質なので、加重による曲げに抵抗する力はほとんどなくなり、浮力による支えの方が有効に働くことになるのだ。

環境と共存する海氷プラットホーム

海氷プラットホームは安上がりだ。極域海底の石油掘削のための他のプラットホームに比べると、数分の1から100分の1の建設費用で事足りるという。建設材料である海水は現地に無尽蔵に存在するし、建設作業もわずか2人でこと足りる。基地の撤去もいたって簡単だ。プラットホーム上の建造物さえ取り払えば、プラットホームそのものは夏の太陽が勝手に融かしてくれる。融け残った部分があってもプカプカ流れて南の海へ出れば、元の海水に戻るだけだ。公害もない。

しかし難点もある。その1つは建設に時間がかかりすぎるということである。海氷プラットホームを作り上げるのは現地の寒気である。したがって、現在の手法を踏襲する限り、技術者の数を何人増やしたところで、2か月かかるものは2か月かかる。

建設期間を短縮するための2つの案が提案されている。その1つは、1回の散水層の厚さを減少させることによって、散水頻度を増加させようというものである。こうすると、撒いた海水から大気への熱の放出効率が上がり、その分だけ上積氷の積み上げ速度が増加することが期待される。もう1つは、大きな扇風機を回して散水面に風を送り、散水層の凍結を速めようというものである。

このような課題を残してはいるものの、海氷プラットホームというアイディアは寒気という自然現象を人工物の建設にうまく取り入れようというものである。わが国の雪国でよく言われる、雪を利用し雪を活かそうという、“利雪・活雪”の考え方に通じるものがある。“雪”や”寒さ”は耐えるものではなく、ともに暮らす仲間としての”環境”なのだ。

デスバラットB-73での滞在を終え、妻の待つオタワに2週間ぶりに帰って口にするビールの味は格別であった。

エピローグ

3年間にわたるカナダ滞在を終えて日本へ帰国していたわたしは、ある日、わが国の南極観測事業を担当する国立極地研究所の村山雅美副所長に呼び出された。南極観測の中心となる昭和基地はオングル島という小さな島に建設されている。村山さんによれば、当時、観測活動をより有効に展開するために、越冬観測や輸送への航空機の通年利用を検討しているとのことであった。そのために、何とか冬場にも利用可能な滑走路を基地周辺に確保したいのだが、狭いオングル島内に陸上の滑走路を建設することはかなり難しい。代わりに、島周辺の海氷上に通年利用可能な滑走路を作ることはできないだろうかという相談であった。海氷プラットホームに関するカナダでのわたしの仕事が村山さんの目にとまったようだった。

上述したデスバラットB-73基地での滞在中に、わたしは海氷上への散水による上積氷成長過程における氷表面と大気との熱のやり取りに関する観測研究をおこなっていた。結果のとりまとめも終っていた。その結果を基にして、上積氷による海氷プラットホームの建設基準を提案しようという段階にきていた。そこで、昭和基地の気象データ等を用いて、オングル島周辺の海氷上にどの程度の人工上積氷を作ることができるかについて検討してみた。残念ながら、海上滑走路の実現可能性は低いという結論にはなったが、カナダ北極圏での経験が南極観測事業への手土産にもなったということを実感することができた。検討結果を論文という形にして、村山さんへの回答にしたのであった。

参考のために、①人工上積氷表面における熱のやり取り、②気象条件による氷プラットホームの建設基準、③昭和基地の氷の滑走路のための可能建設氷厚、の3つの論文を下に掲げておく。

参考論文

①Nakawo, M. 1980; Heat exchange at surface of built-up ice platform during construction. Cold Regions Science and Technology, 3&4, 323-333.

②Nakawo, M. 1983; Criteria for constructing ice platforms in relation to meteorological variables. Cold Regions Science and Technology, 6, 231-240.

③Nakawo, M. 1982; On the possible thickness of artificial ice built up for airstrip at Syowa Station, Antarctica. Memoirs of NIPR, Special Issue, 24, 274-282.

(HAZAMA No.2をもとに加筆修正)

(2019年12月)