本稿では、学際的総合研究の例ともなる、オアシスプロジェクトの概要を述べます。

本稿では、学際的総合研究の例ともなる、オアシスプロジェクトの概要を述べます。

要旨

本稿では、2001年から2011年にかけて行った、オアシス地域の水環境の変遷に関する研究プロジェクトの概要を解説します。対象地域は、中国の青海省、甘粛省、内モンゴル自治区にまたがる黒河と呼ばれる河の流域です。遠く2000年も昔の漢王朝の時代から現在に至るまで、同流域において水が足りないという問題が、人と自然との関わりの中で、幾度も繰り返し生じてきたという実態が明らかになりました。その歴史的変遷過程の復元を通して、現代の水問題、ひいてはいわゆる地球環境問題について考えたいと思います。

キーワード:乾燥地域、水問題、シルクロード、カラ=ホト、歴史

Keywords:arid area, water issue, Silk Road, Khara Khoto, history

崑崙の氷河調査―プロローグ

今から30年あまり昔、1985年夏のことです。中国西部、タクラマカン沙漠の南側に聳え立つ崑崙山脈の山中にわたしはいました。そこで目にしたもの、それは流れの途中で消えてしまう河でした。上流から流れてきた河が、河床への水のしみこみと蒸発とによってその流れが次第に細く小さくなり、ついに消えてしまう。いわゆる内陸河川の末端です。

19世紀末の探検家たち以来、初の外国人として崑崙山脈を訪れることができたときのことです。崑崙山脈にある氷河の日中共同調査の先駆けとして、わたしたちは以下のような任務を帯びていました。ひとつには現地の様子やこれから共同研究をおこなう中国の研究者たちの野外調査や研究のやり方などを知ること。そして、広大な崑崙山脈の中で、共同調査の対象とする氷河を選ぶことでした。選定する氷河は、過去の気候・環境の変化を調べるために氷河から雪氷コア(鉛直の柱状試料)を採取できるものでなければいけませんでした。過去の情報を氷試料の分析によって得るという、極域で開発されたやり方を中緯度地域の氷河でも試みてみようという目論見があったからです。

1978年に国を開いた新生中国との学術交流が進む中で、わが国と中国の氷河研究者との共同調査も天山地域を対象として開始されていました。さらに、今後の共同調査対象としていくつかの地域が挙げられていましたが、思いもかけず、1985年に崑崙山脈での調査許可が下りたという報が飛び込んできたのでした。

崑崙山脈での氷河調査は、上述の1985年の予備調査による偵察結果をもとにして、引き続く1987年に本格的な調査を実施し、現地活動は無事に終了しました。崑崙山脈という、わたしたちにとって未知の世界での凍土や氷河などに関する雪氷学的調査に加えて、気象学的並びに地理・地勢的な調査を行うこともできました。さらに、氷河の涵養機構の解明を通して、気象条件と氷河の消長との関係などの知見も得られました。過去の気候・環境復元を目的とする雪氷コアを氷河から採取することもできたのでした。

氷河と沙漠と人の営み

崑崙山脈での調査結果のデータをまとめる過程で、かつて東京都立大学におられた保柳睦美さんの著書(保柳、1976)や論文に出会いました。一連のオアシス都市群がタクラマカン沙漠の南縁、崑崙山脈の北側山麓に沿って東西に並んでいます。シルクロードの南道を連ねるこれらオアシス都市の遺跡群が、現在のオアシスがある位置よりも各河川の下流側にあたるはるか北方で発見されています。過去の遺跡は、今は沙漠の中に眠っているのです(図1)。しかし、これらオアシス遺跡群には、繁栄していた当時は多くの人々が住んでいたはずです。彼らはどこへ行ったのでしょうか。

図1 ミーランの遺跡。人々が暮らす現在のミーランオアシスよりも下流(北側)に位置する沙漠の中に発見された。そこからは、東西文化の交流を印象づける羽の生えた天使像が出土した。

人は、水がなくては生きられません。今は遺跡となった沙漠の真ん中にあるオアシス都市でも、かつては豊かな水に恵まれていたはずです。崑崙山脈から流下する河川が、当時はその地にまで達していたとしか考えられません。

保柳さんは、気候変動によって氷河が変化し、その結果として人の営みが大きく影響されたのではないかという仮説を立てられたのでした。第二次世界大戦直後の頃です。新生中国はまだ国を開いていませんでした。現地調査など思いもよりません。そこで保柳さんは、多くの古文書や古地図をひたすら研究されました。それらの資料をもとに、過去2000年間にわたって崑崙山脈から北方へと流れる河川流量の時代的変遷の復元を試みられたのです。

そしてその結果は、河川流量の変動は海面変動と逆相関の関係にあるという発見でした(保柳、1976)。世界の海面が上昇する時期は気候が温暖で、氷河が縮小して河川流量が増加する時期です。逆に、河川流量が少ない時代は気候が寒冷な時期です。したがって、気候の変化が氷河規模をひいては河川流量を変化させたのではなかろうか。そのために、崑崙山脈からの河川に依存するオアシス都市の人々が移住を余儀なくされたのではなかろうか、と考えられたのです。

なるほど。1985年に崑崙山中で見た、流れの途中で消えてしまう河の末端がわたしの頭をよぎりました。

大きな気候の変化が人々の暮らしに極めて大きな影響を与えた典型的な例なのかもしれません。しかしながら、上述の保柳さんの考えは、現地調査がまったくできない状態での仮説の域をでていません。どの程度の気候変化があればどの程度氷河が影響され、河川の流量はどの程度変化するのか。その結果として、昔は河川がどこまで流下することができたのか。そして現在は、どこまで河が流れることができるのかなどという、気候変動を原因とする河川流量の定量的吟味はまったくなされていません。

あるいは、河川流量の変化はひょっとしたら人為起源だったのかもしれません。天然の気候変化が主たる原因だったのではなく、当時の人々の活動それ自身がかつてのオアシスにおける水の枯渇を招いた可能性も捨てきれません。その可能性を検討する必要もあります。しかし、水の枯渇を招いたかもしれない当時の人間活動の実態の解明や、水環境変化との因果関係の吟味など、保柳さんの時代には行うすべがなかったのです。

山の高みに抱かれる氷河とそこを源頭とする河川の下流にある沙漠の中のオアシス都市。そしてそこに暮らす人々。気候変化や人の活動の歴史と地域の水環境の変化とのかかわりを考えるうえで、格好の舞台です。幸いわれわれの時代は現地調査もできるかもしれません。自然変動と人間活動の両者を含めた定量的な議論もある程度は可能ではないでしょうか。このような研究をやる機会がないだろうか、と考えていました。

さまよえる湖、涸れゆく湖

タクラマカン沙漠の北東の端に楼蘭と呼ばれる都がありました。2000年以上昔の話です。シルクロードの中継基地として楼蘭は栄華を極めていました。満々と水をたたえたロプ・ノールと呼ばれる湖の岸辺です。そのロプ・ノールが1700年ほど昔に水を失くしました。水の都と呼ばれていた楼蘭は滅び、今は砂の中に眠っているだけです(ヘルマン、1963)。

楼蘭の都を「発見」したのは、19世紀末から20世紀初めに活躍したスウェーデンの地理学者で探検家のスウェン・ヘディンです(へディン、2005)。その遺跡からは美しい女性のミイラも見つかりました。楼蘭の美女としてよく知られています。

楼蘭が滅びたのは、命の水を支えてくれていたロプ・ノールが涸れたからです。ロプ・ノールを潤していたタリム河の水が湖に来なくなったのです。水を失くしてから1600年後に、その場所をたまたま訪れていたヘディンは、ロプ・ノールに再び水が戻ってきたのに出会いました。タリム河の水がいったんは別の場所へとその流路を変えていたものが、再びロプ・ノールがあった場所へ流れ込んできたのです。そこで彼は、ロプ・ノールのことを「さまよえる湖」と呼びました。

しかしロプ・ノールは、結局その後も衰退して、今は涸れ果てたままです。

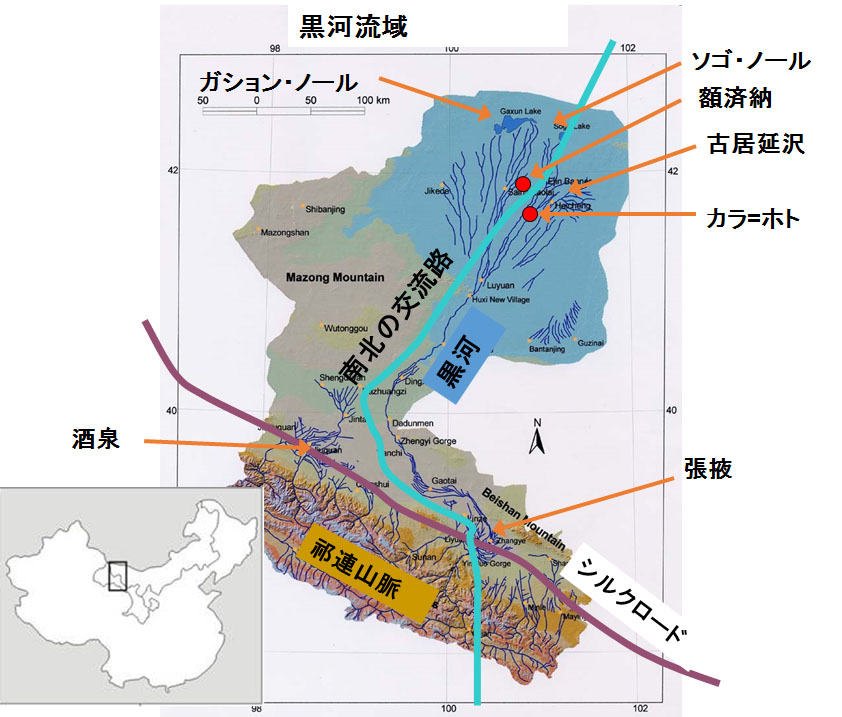

タクラマカン沙漠の1000キロほど東側に多数の氷河を抱いた祁連山脈という山なみがあります(図2、図3)。その北麓に沿って、シルクロードが東西に通っています。張掖や酒泉などのオアシス都市が列なっているのです。河西回廊と呼ばれる、現在の中国・甘粛省に相当する台地状の地域です。その数百キロ北、いまの内モンゴル自治区の沙漠の中に、かつて居延と呼ばれていた地がありました。遠く2000年の昔に、漢の武帝が匈奴に対抗するために多数の城郭を築いて屯田兵を送り込んだ場所です。豊かな水に恵まれていた居延沢(古居延沢もしくは居延海ともいう)という湖の畔です。

図2 祁連山脈の氷河。黒河の源頭に位置する。

図3 黒河流域。中国北西部に位置する黒河は、祁連山脈を源として、東西に通るシルクロードを横切って北流し沙漠の中に消える。水が得られる黒河という河自身が、人が沙漠域を通行できる南北文化の交流路の役割を果たしている。

時が流れて漢王朝が撤退したあと12世紀になると、西夏と呼ばれる王朝が居延の地を治めていました。西夏王朝はその頃新興勢力として勃興してきた北のモンゴルに対抗するために、その地にカラ=ホト(黒水城)と呼ばれる城郭都市を築きました(図4)。

図4 カラ=ホトの遺跡。特徴的な仏塔をもつ城郭都市。西夏王朝によって造られた。引き続くモンゴル時代にも、その規模を拡大し、交易中心地として栄えた。

後に、西夏を滅ぼしたモンゴル(元朝)はカラ=ホトの城郭を拡幅して交易の中心地とし、引き続き統治の拠点として活用しつつ居延の地を治めました。しかし時が経つにつれて、居延沢の水も次第に涸れていきました。居延沢に流れ込んでいた黒河という河の水が湖に来なくなったのです。そして、カラ=ホトは砂に埋もれていってしまいました。700年ほど以前、13世紀頃の話です。

地元の伝説によれば、カラ=ホトにカラ・バートル(黒英雄)と呼ばれる将軍がいました。地域に比類ない勇将だったとのことです。ある時、カラ=ホトは東から来た軍隊に攻められます。でも、英雄カラ・バートルの奮戦で敵は城を攻め落とすことができません。そこで攻撃軍は一計を案じます。堤防を築いて、居延沢に、つまりカラ=ホトに流れていた黒河と呼ばれる河の流れを堰き止めたのです。水の手を切られたカラ・バートルは城内に井戸を掘りますが水は出てきません。水がなければどうしようもありません。彼は、水を求めて最後の決戦に挑みます。愛する二人の妻と、そして息子と娘とを水が湧かなかった空井戸に投げ込んで殺したうえで出撃したのです。そして、戦いに敗れて死んだと伝えられています。こうして、カラ=ホトという都も、居延沢という湖が涸れるとともに砂に埋もれていったとのことです。

オアシス地域の水環境問題

地球は水惑星ともいわれます。地球上各地の気候を決めているのも水の働きです。地球上のすべての生き物は水を必要とします。人類は、水なしでは生きられません。水が無くなると言うことは人の生存にかかわる脅威なのです。

わたしたちが生きている二十一世紀は水の世紀ともいわれています。世界水フォーラムによれば、現在、世界人口の40%が水が足りないという状態の地域に生活しているとのことです。世界人口の約1/5が安全な水へのアクセスが無く、世界の国際河川は紛争の火種となるかもしれない、ともいわれています。わたしたちは今、水が足りなくなるという大きな問題に直面しているのです。

中国の青海省と甘粛省、そして内モンゴル自治区にまたがって流れる黒河という河は、氷河を頂く祁連山脈に発し、その山麓域から多数のオアシス都市が列なるシルクロードを横切って北流します。ゴビの沙漠を越えて、最後に湖に注ぎ込んで消滅する典型的な内陸河川です(図3)。 黒河の末端、かつての居延沢の近くにはエチナ(あるいはエゼネ)と呼ばれるオアシス都市があります。最近、特にエチナオアシスを中心とする黒河下流域では、周辺の地下水位が極端に低下してきました。従来使用されていた井戸もどんどん水が涸れてきています。付近の木々や草原も危機に瀕してきています。河の末端に存在していたガション・ノールとソゴ・ノールという二つの湖も20世紀後半になって相次いで消滅しました。急激な水枯渇に見舞われているのです。

考えてみると、このような水が足りないという状況は何も今に始まったことではなさそうです。前章にも触れましたが、昔も同様の現象が生じていたのではないでしょうか。

2001年、地球研(総合地球環境学研究所)が大学共同利用機関として京都に創設されました(中尾、2003)。地球研では、地球環境問題を「言葉の最も広い意味で人間文化の問題」として捉えようとしていました。自然の変動に人は大きく影響されます。同時に、人が自然に何らかの働きかけをすれば自然はそれに対して何らかの反応をするでしょう。その反応に対してまた人は何らかの対応を行う。この繰り返し、いわば人と自然との相互作用環ともいえる現象を解明することによって、人の自然へのあるべき関わり方の未来像を探ろうという立場で研究を開始しようとしていたのです。

上述してきた気候変化による河川流量の変化。それはオアシスに生きていた人々がその生活基盤である住処を移動せざるを得ないほど大きかった可能性があります。あるいは当時の人々の活動それ自身が天の恵みとしての水の枯渇を招き、多くの人が暮らしていたオアシス都市を維持できなくなったのかもしれません。ともあれ、それまで住んでいた都市を放棄して別の土地へ移住するという重い決断は、何を原因として、どのようになされたのでしょうか。移住によって人々の暮らしはどう変化したのでしょうか。移住は現地の周辺環境にどのような変化をもたらしたのでしょうか。その変化に対しても、人はさらに何らかの適応をしたに違いありません。それは何なのでしょうか。疑問は尽きません。

過去2000年以上にも及ぶこれらの変遷過程や人と自然の因果応報の様子、さらに水の枯渇に至る原因などを知ること。このことは、今オアシス地域でおきている水枯渇への対応を考えるために大きなヒントを提供してくれるに違いありません。いわば地球環境問題の一つである水環境問題の解決に向けた基盤となる知恵を得ることができる可能性があるのです。

以下では、崑崙の氷河調査を契機として生まれた問題意識を主題として行った、オアシス地域の水環境の変遷に関する研究プロジェクトの概要を述べたいと思います。

繰り返される歴史

祁連山脈からエチナ地域までを含む黒河流域の面積はおよそ13万平方キロ(図3)。わが国の面積のおよそ三分の一に相当します。その中で、黒河の流れそれ自身が北の遊牧文化と南の農耕文化とが交流する主要な交易路をなしています。黒河流域は、黒河という南北の文化の交流路とシルクロードという東西文化の交流路とが交差する、文化の十字路に位置しています。つまり中央ユーラシア地域にあって、歴史的に極めて重要な場所であることになります。だからこそこの地では、昔から多くの民族が相争い、興亡を繰り返してきたのです。

同地域からは、漢代の居延漢簡とよばれる二千年以上も昔の竹簡や木簡に書かれた文字記録が数多く出土しています。また、カラ=ホトの遺跡からは西夏・モンゴル時代に記された多数の文書が出土していることも良く知られています。これらの膨大な文書群が、同地域の歴史を知るための研究資料として大きな手がかりを与えてくれるに違いありません。

しかしそれらだけでは足りません。当時どのくらいの雨が降っていたのか、水の供給源である祁連山脈の氷河の融け水はどの程度あったのか、水を地面から蒸発させる草原や木々はどの程度の範囲に広がっていたのかなどは全くわかりません。これらのことは文書にはほとんど記載されていないからです。そこで、文書研究に加えて、上記の情報を秘めた天然試料の分析による過去の環境を復元する自然科学的な研究をも含めた総合的なアプローチが必要となります。

研究チームとしては、歴史文書やプロキシ(雪氷コアや樹木年輪試料、湖底堆積物などの代替記録媒体と呼ばれる天然試料)を解読して人間と自然系との相互作用の歴史を復元する研究チームがまず必要です。しかし文書にしろ、天然試料にしろ、これらの歴史データは時間的も空間的にも離散的です。したがって、データの抜けたところを補わなければなりません。そのためには、歴史データを解釈するための水の循環にかかわる個々の素過程を知ることが必要で、それを調べるチームも重要です。素過程がわかれば、モデル計算などの手法を用いてデータとして抜けているところを補完することもできるからです。

素過程研究としては、気候変動にともなう気温や降水量および氷河からの水の供給量の変動がどのように起きているのか、供給された水の河川や地下水による流出の過程、また灌漑農業や遊牧産業に水がどのように使われているのか、さらに、そのことによる蒸発散量の評価など水の循環過程を、現地観測や聞き取り調査などにより明らかにすることを試みました。

黒河の末端近くに天鵞湖という面積一平方キロ程度の小さな湖があります。衛星画像解析によって、グラベル・バーと呼ばれるかつての湖岸線の痕を、その周囲にいく筋も見つけました。現地調査では、個々のグラベル・バーから貝殻試料を採取することができました。採取した貝殻試料の年代測定によって、湖の大きさの歴史的変遷を復元することができたのです。その結果、天鵞湖は、古くから知られていた居延沢のなれの果てだったということがわかりました(図5)。居延沢と呼ばれていたその湖の面積は、およそ2300年前の匈奴の時代には、わが国の琵琶湖を3つ合わせたくらいの面積、1800平方キロにも達していたことが確認されました。

漢王朝は湖の畔に多数の砦や楼閣を建設し、この地を匈奴攻めの拠点にしました。カク(雨冠に隹)去病将軍や李陵将軍が匈奴を攻めるのに用いた軍事拠点です。漢の武帝は、100万人規模の屯田兵をこの地に送りこみました。兵たちは、自らの食糧を生産するために、その地に大規模な灌漑農地を拓きました。衛星写真の解析や現地調査の結果によれば、農地の面積は当時の湖面積の半分以上にも相当するほどでした。黒河から採水して農地へ散布する灌漑水は農作物を育てたあと蒸発・蒸散してなくなります。そのぶん、河から湖に流れ込む水の量は減ります。その結果、湖の面積はもとの三分の一程度にまで小さくなったということがわかりました。

図5 居延沢の痕跡をとどめる天鵞湖。かつての湖底を示す多数のヤルダン(小さな小山)の左後方にうっすら光って見えているのが現在の天鵞湖である。

漢の時代が終わり、灌漑農業をおこなっていた屯田兵達がいなくなると湖は次第にその大きさを回復していきました。11世紀に入ると、西夏という王朝がこの地を治めました。西夏は居延の地にカラ=ホトと呼ばれる城郭都市を築き、再び農地開発を進めました。北方に勃興してきたモンゴルに対抗する重要な軍事拠点としたからです。その後、西夏を滅ぼしたモンゴルもカラ=ホトを再開発するとともに、その周辺での農業経営を続けました(図6)。

居延の上流側にあたる黒河の中流域、シルクロードが通る甘粛省の張掖オアシス周辺では、当時と同じ灌漑水路が現在も多数使われています。それら水路の現在の吊前を古文書と対応させることによって、どの水路がいつの時代に作られたものかがわかりました。その結果、モンゴル時代(元代)に大きな水路が数多く建設されており、当時大規模な農地開拓が行われたことが判明しました。つまりモンゴル王朝は、下流域に加えて、より上流側の、黒河の中流域に相当するオアシス地帯でも農業開発を活発に進めていたのです。

図6 カラ=ホト付近の灌漑水路跡。水路から採取した草などの破片の年代測定によって、この水路が造られたのは西夏・モンゴル時代であることが判明した。水路の両側に農地が広がっていた様子もわかる。

祁連山脈で採取した年輪試料や雪氷コアを解析したところ、モンゴル(元王朝)が隆盛を誇った13世紀から14世紀の頃、黒河地域は気候の寒冷化に見舞われたことがわかりました。寒冷化は氷河を太らせ、その分だけ河に流れ出る水の量は減ります。年間あたりの河川流量は降水量の年間合計量よりも少なくなっていたのです。古文書情報でも、西夏時代には水が足りないというよりは洪水のほうが問題であった可能性が高いのに対して、西夏時代の末から元代にかけては水の枯渇を示唆する文書が多数残されています。 中流のオアシス地域での農地開発は、現代と同様に、黒河からの取水量を増加させました。そのために下流のカラ=ホト地域で水が足りなくなったのです。

13世紀前後にカラ=ホトが砂に埋もれていったのは、寒冷化による氷河からの融解水の減少といういわば自然現象と、中流オアシス地域での過剰取水という人間活動の両者の相乗効果のためでした。量的に検討してみたところ、寒冷化による河川流量の減少よりも、農業開発のための河から取水が決定的に重要でした。ともあれ、河の流れは細り、そして湖は、再び縮小への道をたどったのです。

古い居延沢周辺の堆積物試料を分析した結果、楼蘭があったロプ・ノールと同様に、黒河末端の湖も、さまよっていたことがわかりました。13世紀頃、黒河は今までの河道を離れて西へと流れるようになり、新たな場所に湖を作り始めたのです。かつて(古)居延沢があった場所から、ごく最近まであったガション・ノールやソゴ・ノールの場所へと湖は移動していたのです。そしてそのことが、カラ=ホトが放棄され砂に埋もれていったひとつの原因と考えることもできます。カラ=ホトは黒河が居延沢へと流れていく途中に位置していたからです。

16~17世紀の明や、引き続く清の時代になると、中流域での農業用の取水量はさらに急増しました。土木技術の発達によって、黒河のずっと奥からも水を引いてくることができるようになったからです。水争いが頻発していたことも古文書に綴られています。末端湖の面積がかつてないほどに激減したのもちょうどこの頃です。

そして20世紀になると、わずか数十年で灌漑農地は以前の面積×3にも拡大し、それだけ黒河からの取水量も増えました。その結果、流域を再び激しい水枯渇という現象が襲ったのです。黒河の水はその末端まで届くことが少なくなりました(図7)。そしてついに末端の湖も消え去ったのです。 ごく最近、中華人民共和国政府によって湖の再生が図られました。河からの取水量を制限したのです。その結果、小規模とはいえ、湖は甦りました。しかしその水はどこから来たのでしょうか。 河からの取水量を制限され減らされたオアシスの農民は、農地を維持するために、多くの井戸を掘って上足分を地下水で補うようになってきました。

図7 最近の黒河の末端付近。干上がった河床には、ラクダたちが遊ぶたまり水がわずかに残っているだけである。

さらに、森林の育成という対策が立てられました。そのためには、山麓の牧民をオアシス周辺に移住させる「生態移民」政策が取られました。牧民の飼う動物たちが森林の新芽を根絶やしにしていると考えたからです。しかし移住させられた牧民は、動物達を育てるための草原を取り上げられたのです。移住先であるオアシス周辺で仕方なく飼料栽培を始めました。新たな農業開発です。これによっても、今まで以上に水が必要になってきました。河の水利権を持たない牧民たちが利用したのは地下水という水でした。 河川水の利用制限を受けた農民と新たに農業開発を余儀なくされた牧民。両者による地下水利用は、地下水の過剰揚水を招いたのです。地域の井戸は次々に涸れていきました。そこで最新の技術を使ってより深い井戸を掘り、その地下水をくみ上げては灌漑水の上足分を補っている現状です。

くみ上げられた深い地下水の同位体を調べたところ、その水は少なくとも数百年前に降った降水だということがわかりました。言い換えれば、消費された地下水はその回復に数百年かかるということです。そういう意味では、深い地下水は、石油などと同じように、いちどなくなれば取り戻すことが極めて困難だと考えた方が良い資源なのです。その水を盛んに使い始めているのです。そのような地下水に手をつけ消費することによって、湖は復元されたともいえます。

つまり、最近の水枯渇の原因は、基本的には、上流に当たる甘粛省の張掖や酒泉などの中流に位置するオアシスにおける灌漑農業のための取水量の増加なのです。

以上概観してきたように、この地域は、人為的な人口の急増等に端を発して水需要が増加し、農業開発による急激な水消費量の伸びという現象を、繰り返し経験している地域なのです。そしてそのたびに、特に下流域では、水が足りなくなるという状況が昔から何度も生じていたことが明らかになったのです。歴史は繰り返されていたということに他なりません。そして、現代も全く同様の水の枯渇という問題が生じているのです。

乾燥地帯は日射が豊かです。水さえあれば作物の育成にはもってこいの場所です。ユーラシア大陸中央部の乾燥地帯では、はじめは、河のほとりや湧き水を利用して、人々は作物を作り、生活を支えていたことでしょう。そのうち、水さえあればもっと多くの作物を作ることができると考え、灌漑システムを作り上げてきました。

さらに水があればもっと増産ができると考え、水への欲求が増加しました。そこで水利技術を発達させ、利用し、はるか遠くから水を引いて、より広い面積を農地に変えました。このようなことを繰り返すうちに、下流には河の水が行かなくなるほどたくさんの水を使うようになってしまったのです。 河の水を使い切ってしまうと、次には地下水を使おうと、井戸が掘られるようになってきました。井戸水は便利なのでどんどん使うようになってきました。地下水位はどんどん低下して浅井戸は涸れてきました。そこで次に深い井戸を掘ってはその地下水を使い始めているのです。

楼蘭もカラ=ホトも水を失って滅びました。今は世界各地で水が足りないという状況が生じています。第二、第三の楼蘭やカラ=ホトが生まれようとしているのです。カラ・バートルは、愛する者たちを犠牲にして水を得ようとしました。そして、その戦いに敗れました。わたしたちが第二のカラ・バートルにならないためにはどうすれば良いのでしょうか。

カラ=ホトから見る地球環境問題―エピローグ

伝説にあるカラ・バートルの戦いが実際にあったものだとすると、東から来た軍隊とはカラ=ホトにいた西夏を攻めたモンゴル軍かもしれません。あるいは、後にカラ=ホトを治めていたモンゴルを攻めた明の軍隊なのかもしれません。どちらにしろ、カラ=ホトが滅びた原因は、戦争という人間の営みということになります。

ひょっとすると、その戦いは現実に起きた戦いではなかったのかもしれません。もしそうだとすれば、カラ=ホトを滅ぼした東から来た軍隊とは、いったい何を意味しているのでしょうか。 黒河からたくさんの水を灌漑農業に使った時代には居延沢がどんどん小さくなり、あまり使わなかった時代には居延沢が大きくなるという変化を幾度も繰り返してきたのです。東から来た軍隊とは、灌漑農業という農業技術に象徴される「水消費への飽くなき人の欲望」を指しているとは考えられないでしょうか。そのことによって、カラ=ホトに水が届かなくなったからです。

黒河流域での水環境変遷の歴史を見ると、水が足りなくなるたびに、システムの外から水を持ち込むことによって解決してきました。言い換えれば、自らのシステムの領域を拡大して問題を解決してきたのです。甦った湖の水も、システムの外にあった地下水をシステムに新たに組み込んだものなのです。

水が足りないという問題に限らず、世界各地にある資源をめぐって人類は多くの争いを経験してきました、自らの領域の資源が上足すると、外から資源を調達して解決してきました。いわば領域の範囲を拡大することによって資源が足りないという問題を解消してきたのです。われわれは、自分たちの領域を拡大させることによって自らの世界の諸矛盾の解決を図ろうとしてきたのです。しかし、拡大してくる別の世界の領域と交錯する時には問題が生じます。抗争や紛争が勃発します。そしてその争いに勝利した側の領域が拡大する方向へと境界は移動するのです。

グローバル化が顕在化した今日、我々のシステムは地球という閉じた範囲に広がりきっています。これ以上システムを広げることはもはやできません。そんな時代を我々は生きているのです。

地球環境問題の一つとして「生物多様性の喪失」が挙げられています。しかし、生物の多様性が失われると何が問題なのか、生物多様性はなぜ大切なのか、という問に答えるのはかなり難しいようです。ゴキブリの嫌いな人にとって、ゴキブリが世の中から消えて何が悪いのか、ということです。人類は全力をあげて天然痘を撲滅してきたという歴史もあるのです。

生物多様性に限らず、様々な物事の多様性も、失われると何が問題なのかと正面切って尋ねられても、明確に答えるのは困難だとのことです(日髙、2005)。「なんとなく多様性は重要なのではないか」というのが多くの人の感覚ではないでしょうか。

いわゆる地球環境問題は、公害型の環境問題と異なり、その原因の特定が極めて困難です。原因が単一である場合は少なく、人間の日常的な営みが深くかかわる複合的な原因の帰結として問題が顕在化します。

複数の原因による様々な影響が相互に複雑に絡み合い、あらたな問題を引き起こしつつまた別の影響を引き起こしたりもします。因果関係もまた多様です。したがって、問題への対策を立てようとしても、多様な因果関係すべてを理解できないまま、いくつかの原因を想定して対策を立てざるを得ないのです。対策それ自体がもたらす複合的影響をあらかじめ予測することも極めて難しいのです。

地球環境問題に対しては、その学問的取り組みがまだ始まったばかりにすぎません。多様な要素の複雑な関わりを解きほぐすことの難しさと、「行動」によって引き起こされる諸々の影響の連鎖をすべて「想定」することの難しさとの両者を抱えているのです。

地球環境問題という人類史的課題に対して、何らかの対策を行うことが、特に為政者には求められています。しかし、環境問題に対する対策という「行為」それ自身に導かれる様々な影響をすべて予測することは、上述のように、現状としては難しいことです。最大限予測する努力をしても、想定外の結果が多々生じます。多様な因果関係が良くわからないからです。したがって現状では、想定外のことが生じるということを想定しておくほかはないことになります。

中国においては、立案される様々な施策の実現性は非常に高いと考えられます。中央政府の強い指導力のもとで、様々な施策を効率良く実現できるからです。水環境問題に対する対策もまた然りです。しかし上述のように、往々にして想定していないことが生じます。施策の立案時にはベストだと思われた場合でも、実施してみると初期に想定した結果にはならないことが多いのです。

「思いもよらない」想定外の変化へ対処するためには、多様な学問的裏付けが必要です。想定外の変化が生じてから研究を開始しても、多くの場合、問題への対処が間に合わないからです。思いもよらない事態に対してある程度の対応をするためには、あらかじめ様々な知見を蓄積しておくこと、つまり学問の多様性を確保することが重要になります。宗教と科学の抗争に代表されるように、特定の学問研究が規制されていたがために、うまく適応できなかったことがあるという人類の歴史を直視すべきでしょう。

地球環境問題でも、対策を考える政策研究が必要であることは言うまでもありません。しかし同時に、好奇心もしくは探究心に裏付けられた、自由な発想による多様な学問研究の基盤を確保しておくことがそれ以上に重要だと考えます。多様な学問分野にまたがる様々な要素が複雑に入り組んでいる地球環境問題においては特に、どのような想定外の事態が生じるか予測することが極めて難しい現状だからです。想定外の事態に対処するには、学問の多様性を担保すること、つまり学問の自由を確保することが極めて重要だと思います。

人類は、過酷な自然環境の中で生き抜くために、生活を営んでいる地域固有の独自のシステムを生み出してきた考えることができるでしょう。そのシステムは、種々の施設や設備などのハードを伴う場合もあれば、ハードを伴わない、社会制度や言語、慣習などのソフト的な知恵である場合もあります。このシステムに依拠した生活様式は、いわば地域ごとの「文化」と言い換えることもできるでしょう。そのシステムが、発祥した地域にとどまることなく、部分的にしろある種の普遍性あるいは侵略性をもって周辺地域に拡散する性質も持ったものである場合に、その「文化」は「文明」と呼ばれると考えることもできます。

われわれの「現代文明」は、世界各地で発祥した多様な文化や複数の文明が相互作用を繰り返しながら、地球全域にまで拡散した段階であると捉えることができるでしょう。私たちが考えなければいけないのは、「現代文明」の今後なのです。将来なのです。

問題解決のためにシステムを拡大させる場所がもうないというのがひとつの大きな問題です。「現代文明」という世界システムに、足りない資源を新たに持ってくることができる外の世界はもはや存在しないのです。惑星や月の探査がすすんでいます。「現代文明」というグローバルシステムの諸矛盾解決のために、システムを拡大しようという従来と同様のやり方です。しかし実を挙げるにはまだまだ時間がかかりそうです。

もうひとつの問題は、特定の文明領域が周辺地域へと拡大するにつれて、拡大した領域全体で、考え方や価値観など多くの要素を共通のものにしようという、いわば画一化の方向へと向かうという点です。グロバリゼーションを特徴とする「現代文明」も、その価値観を世界標準として押し売りするという側面があります。そういう意味で、「文明」は侵略性を持っているのです。その中で、様々な文化の多様性をどのように担保するかということが特に重要な課題となります。

様々な多様性を維持するということは、大きな摂動に対する適応のための戦略、あるいはそのための保険と考えられないでしょうか。このことは、現象に対する理解が十分に得られていない状況ではことさら有効となるに違いありません。生物多様性や学問の多様性に限らず、我々の暮らしぶりそのものである文化の多様性も含んで、「多様性を担保すること」が、人類が将来のためにとり得る最も重要な適応戦略なのではないでしょうか。

あとがき

本稿で述べてきた研究プロジェクトの具体的な成果は、研究を支えてくれた少壮研究者を中心とする皆さんの手による『オアシス地域の歴史と環境』(中尾、2011)をご参照ください。これらプロジェクトの結果をもとにして、人と環境の歴史をわたしなりに考え直してみたものを『Yellow Beltの環境史』(中尾、2013)に掲載しています。プロジェクトの設立経緯や研究過程でのエピソードなどとあわせて、このプロジェクトで体験した「多分野の研究者の協働による総合研究のすすめ」を、昨年山川出版から上梓した『地球環境学と歴史学』(中尾、2015)に述べています。併せてご笑覧いただければ幸いです。最後に、雪氷学会理事の佐藤篤司さんの強い勧めによって本稿を執筆したことを記して、謝辞に代えます。

引用文献

中尾正義 2003:「人と自然のかかわりを探る―総合地球環境学研究所―」 雪氷65(3) 322-324.

中尾正義(編著) 2011:『オアシス地域の歴史と環境―黒河が語るヒトと自然の2000年』 勉誠出版、pp.273.

中尾正義 2013:「動く人々・動く境界 ―アジアの過去に学ぶこと―」 『Yellow Beltの環境史』 (佐藤洋一郎・谷口真人 編)、弘文堂、192-207.

中尾正義 2015:『地球環境学と歴史学』 山川出版、pp.153.

日髙敏隆(編著) 2005:『生物多様性はなぜ大切か?』 地球研叢書、昭和堂、pp.183.

へディンS.2005:『さまよえる湖』 (関楠生 訳、初版は「へディン中央アジア探検紀行全書」の1巻として1964年刊)白水社、pp.317.

ヘルマンA.1963:『楼蘭』(東洋文庫1.松田寿男 訳) 平凡社、pp.248.

保柳睦美 1976:『シルク・ロード地帯の自然の変遷』 古今書院、pp. 327.

(「雪氷」 78巻5号 (2016年)より)