最近数十年間における情報通信技術の進歩にはめざましいものがあります。第1次南極地域観測隊を乗せた「宗谷」が東京の晴海埠頭を出発した60年前の1956年には、パソコンはもちろん四則演算ができる電卓すらありませんでした。

その14年後、1970年11月25日、三島由紀夫が陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自殺をしたその日に、わたしたち12次隊は、晴海埠頭を「ふじ」で出港しました。12次隊でのわたしたち雪氷部門の仕事は、南極の大陸上に新たに内陸基地を建設し、そこで氷床掘削を行って深い雪氷試料を採取するというものでした。 「ふじ」による南極昭和基地までの海路はおよそ1万5千キロとのことでした。途中オーストラリアのフリーマントルに寄港して、水や生鮮食料品、燃料などを補給し、後はひたすら南極を目指して航海を続けました。

大洋を航行する船舶は、アメリカのGPS(Global Positioning System)に代表されるGNSS(Global Navigation Satellite System)と呼ばれる衛星航法システムのおかげで、現在では目をつぶっていても自らの位置を知ることができます。しかし当時は、「ふじ」が自分の位置を知るためには、六分儀と呼ばれる器具を使って、与えられた時刻における太陽高度の観測を繰り返すという天測による方法でした。船が海の波で揺れているため、その精度はあまり高いものではありませんでしたが、当時はそれしか方法がなかったのです。

揺れのない陸上では、角度にして秒の単位まで測定できるトランシットで天体の高度角を正確に測定することによって、プラス・マイナス数10メートル程度の精度で自らの位置を求めることができます。南極大陸上の内陸旅行では、この天測による方法によって自らの位置情報を得て旅行をする時代でした。

南極へ出発する前に国土地理院で太陽の高度角観測による天測の研修を受け、わたしは内陸旅行における航法の担当者でした。そのためもあって「ふじ」の船上でも、六分儀の測定結果から海図に位置の線を記入し船の位置を求めるというやり方を、航海科のみなさんに教わったりしたものです。

「ふじ」船上でのわたしの日常はかなり忙しいものでした。というのは、六分儀による天測練習に加えて、無線通信技術の習得を求められていたからです。前者は、トランシットによる精密測量と原理は同じですが、測定方法が全く違うため、船上での練習はいわば半分遊びでした。しかし後者は、真剣な取り組みを求められました。

当時は、電電公社から2人の通信要員が越冬隊員として派遣されてきていました。一級通信士の資格を持つ隊員です。当時の通信はそのほとんどを電信による無線通信に依存していました。いわゆるトン・ツーです。昭和基地の越冬隊と東京の南極本部との公的打ち合わせはもちろん、越冬隊員とその家族との私的なやりとりもそうでした。それ以外にも、通信隊員は昭和基地の気象情報を外国の基地に定期的に通報するという業務も帯びていました。つまり、昼も夜も忙しく仕事をこなす必要があったのです。そのために2人の隊員が派遣されてきており、昼夜2交代でそれらの業務を担当していました。

従って、昭和基地を離れる旅行隊に通信隊員が同行するのはかなり困難でした。昭和基地での多忙な通信業務を基地に残ったひとりでこなすためには、旅行期間が極めて短い場合に限られます。ところが12次隊の観測計画によれば、あらたに内陸基地を建設して、そこに半年程も滞在して大陸氷を掘削し、深層雪氷コア試料を採取するというものでした。通信隊員のひとりが半年近くも昭和基地を離れるわけにはいきません。内陸基地滞在予定隊員の中から、通信ができる人間を新たにひとり養成する必要があったわけです。そして比較的年齢の若かったわたしに白羽の矢が立ったのでした。

アマチュア無線の経験も全くないわたしは、通信技術をゼロから習得しなければなりませんでした。「ふじ」船上で夕食後には酒を飲みながら歓談する多くの隊員を横目で見ながら、通信隊員の船室に通いました。

モールス信号にもいろいろあることを初めて知りました。数字や英字に対応する信号や「いろは」48文字のかなに対応するモールス信号です。加えて、電信通信の簡略化のためにつくられたQ符号という記号の理解と暗記。電離層の状態が良いときに備えて、電話通信のための符牒(カナ文字それぞれ対応する「朝日のあ」、「いろはのい」・・・などと、各アルファベットに対応するaを意味する「アルファ」、bに対応する「ブラボー」、・・・など)を覚える必要もありました。そして何よりも、送信内容に従って電信キーを必要な速度でたたいて送信し、送られてきた電信信号を受信して解読するという技術の取得が求められました。

「ふじ」を離れて昭和基地に到着してからも通信訓練は続きました。先生役の通信隊員によって課せられたわたしの訓練終了を確認するテストは、オーストラリアのモーソン基地とコンタクトして、昭和基地の気象情報を送信するという英文交信による他流試合でした。「モーソン基地、モーソン基地、こちら昭和基地、昭和基地、感度はいかがですか?」に始まって、様々な気象要素のデータを送信し、終了するまでを、何とかわたしひとりでこなすことができるようになっていました。

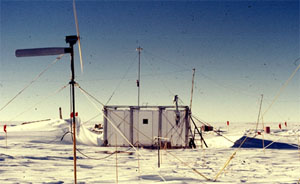

こうしてわたしは、内陸旅行時と、後にみずほ基地と呼ばれることになる内陸基地での滞在時における、通信担当隊員でもあったわけです。内陸旅行途次におけるKC20雪上車内での電信通信風景の写真を掲載しておきます。

その12年後、1983年に24次隊で越冬したときの驚きは、通信手段としてのファックスの登場でした。電信通信もまだ主役の座を終えてはいませんでしたが、そろそろ引退のにおいが漂っていました。 通信衛星を利用するインマルサットの登場によって、今ではいとも簡単に遠隔地間の情報の交換ができるようになっています。電信通信技術を極めた一級通信士や、わたしのように特別に訓練を受ける隊員も必要ないようです。情報通信技術の進歩は、日本の小学校やイベント会場と昭和基地とを結ぶ南極授業などが企画・実施されるまでになっています。

12次隊は、越冬明けの南極からの帰路だけではなく、南極へ到着する前、往路にも「ふじ」が氷海に閉じ込められたという希有な隊でした。そのため、通常は2月初旬である越冬成立日が遅れに遅れ、なんと3月17日になるという始末でした。予定した越冬資材すべてを昭和基地に運び込むこともできないまま、「ふじ」は帰国を急ぎました。遅くなれば帰路を冬将軍に阻まれます。「ふじ」が南極で越冬せざるを得なくなることだけは避けなければならなかったからです。

すべての計画がひと月以上遅れました。冬が来る前4月中くらいまでに完成することを予定していた内陸基地の建設は間に合いませんでした。旅行隊が内陸基地の建設を行うために昭和基地を出発することができたのは、5月も末の30日のことでした。1日のうちの大部分が夜になる南極の冬がまもなくやってくる、そんな季節になってしまっていたのです。

内陸基地建設予定地点には、前の年に11次隊がコルゲートパイプハウスを残置してきていました。その地点へと導くルートの入り口にはドラム缶が残置されていました。

内陸基地ができた暁には、昭和基地から何度も内陸基地に通うことになることは目に見えています。そのため、昭和基地から内陸基地予定地点までなるべく最短のルートを設定することも内陸基地建設旅行隊の任務の一つでした。

昭和基地から対岸の大陸へと登り、そこから内陸基地予定地点へのルートの入り口となるドラム缶が残置されている場所への最短コースを狙いました。ルート設定で頼りにしたのはコンパスと雪上車の走行距離計です。磁石で何度の方向に何キロ走ればドラム缶残置地点に到達できるかを計算した上で走り始めたわけです。

今では昭和基地からみずほ基地まで雪上車を使えば片道2〜3日しかかかりません。しかしわれわれの場合は真冬の旅行です。旅行の途次で一週間あまりのブリザード停滞を2回も経験したのでした。気温がどこまで下がるか、雪上車がいつ動かなくなるかという懸念が常につきまとっていました。

昭和基地を発って3週間あまり。南極の真冬の祭典ミッドウインターを車上で祝いました。計算上では、内陸基地へのルートの入り口であるドラム缶残置地点の近くまで来ている筈でした。あと1日くらい走ればドラム缶残置地点に着きそうだという場所にキャンプしました。そこで天測をして現在地を正確に求め、ドラム缶残置地点へはどの方角にあと何キロ走れば良いかを計算してルートを修正する必要があります。

夕刻から天測を行いました。真冬なので太陽はでていません。太陽の代わりに、狼星ともいわれるシリウスとサソリ座にある真っ赤なアンタレスという星の高度角の観測をしました。天測それ自体は1時間ほどで終わりましたが、実はそれからが大変だったのです。

天測で得られたデータは、何時何分の時刻には狙った星の高度角が何度であるという2つの数字が、シリウスとアンタレスふたつの星に関してあるだけです。つまり4つの数字から現在地の緯度と経度を計算するだけなのですが、当時はコンピュータも電卓もありません。足し算と引き算は「そろばん」の助けを借りました。かけ算と割り算はタイガー計算機といわれる機械式の計算機です。そして、計算の途中で何度も出てくるサイン・コサイン・タンジェント、いわゆる三角関数の値は、三角関数表という厚さ2センチあまりの冊子のページを繰って見つけ出さなくてはいけないのです。天測データから現在地の緯度と経度の値を得ることができたのは、測量が終わってから6〜7時間も経過した翌朝の明け方でした。

その結果、コンパスと雪上車の走行距離計による見積もりではあと1日ほどかかると予想していたのですが、まさにドラム缶残置地点のすぐ横まで到達しているということがわかったのです。結果として無事に昭和基地から内陸基地への最短距離となるルートを確立することができたのでした。

12次隊での越冬が終わって帰国したときには、角度を入力すればその三角関数の値が得られるという一種の電卓が売り出されていました。三角関数表という冊子は、ほどなく過去のものとなる運命のようでした。ただし大学の助手のひと月の給料が数万円という時代にあって、その電卓は1台100万円以上もするほど高価なものであったことを覚えています。

12年後の1983年に24次隊で越冬したときは、GPSのはしりともいえる衛星航法が試みられ始めた頃でした。アメリカ海軍がNNSS(Navy Navigation Satellite System)と呼ばれる衛星とそのデータを公開したのです。衛星の数が今のGNSSほど多くなかったこともあって、正確に位置を知るには衛星からのデータ受信にほぼ半日はかかりました。それでもキャンプ地に着いてから受信機をセットすれば、翌朝には自分たちの位置が精度良く自動的にわかるのです。キャンプ地に泊まる度に、われわれがドラム缶残置地点横で行ったのと同様の位置の修正が簡便にできることになります。

プログラムを組んだハンディーな電卓にNNSS観測によって得られた現在地点の緯度と経度を入力すると、瞬時にして、そこから目的地点までの方角と距離とを計算して教えてくれました。それに従って車を進めると、車の正面の窓に、予定地点を示す赤旗が忽然と現れ、車の進行につれてしずしずと近づいてくるのです。まさに、衛星測位とコンピュータ技術の組み合わせという情報通信技術の進歩を実感しました。

当時、NNSSの受信システムが故障すれば、自分たちで修理することは全くできませんでした。万一に備えて、トランシットなど天測の用具一式を旅行には必ず帯同していました。

また、気温が何度まで低下するのかわからない大陸上において、車はいつ動けなくなるかもしれません。雪面環境での自力修理ができないほどの雪上車の故障がおきる可能性もあります。人引き橇など徒歩旅行用具一式を非常用装備として常に携行していました。最悪の場合でも、生きて昭和基地に戻るためでした。

現在まで、旅行隊のGPS装置が故障したという話を聞いたことはありません。今では内陸旅行に天測用具一式を持って行くこともないでしょう。大陸内陸部の気象情報も蓄積されています。雪上車の性能も安定しているようです。人引き橇などの徒歩旅行用具一式を、非常用として旅行に持って行くという話も聞きません。

そういう時代になったということでしょうか。

AACK Newsletter、79 (2016年) より